東名高速から小田原厚木道路に分岐し、一路小田原方面に向かいました。 今回の旅行は総じて渋滞はほとんどなかったですね。 ゴールデンウィーク中なので渋滞は覚悟していたのですが、行きの東名高速で少しだけ渋滞しただけで、あとは箱根も湯河原もスイスイでしたよ。

小田原厚木道路もホントに空いてて快適そのもの! しかも高速道路だけでなく一般道も空いていたからね。 最初は東名高速で渋滞したから小田原城への到着がかなり遅れるかと思ったのですが、ものすごく丁度良い時間に到着することができました。

管理人はこれまで何度も小田原城は来ているのですが、最後に来たのは結構前なので、大分忘れかけております^^; 多分神奈川県の中で天守のあるお城って小田原城だけなのではないでしょうか。 東京都、神奈川県で言うと100名城に指定されている城はあるのですが、天守のある城って小田原だけだと思いますよ。 例えば八王子城や小机城などもあるにはあるんですが、どれもいわゆる「建物」はなく、土塁とか石垣とか空堀があるだけなんですよね。 そういう意味で言いますと、こんなに近くに天守のある白があってとても嬉しいことですね。 |

前にも停めたことがある駐車場に到着〜 |

「本町臨時駐車場」という駐車場です |

小田原厚木道路の窪塚ICというインターチェンジを降りて、一般道を走ること約10分位で小田原城に到着しました。 小田原厚木道路の窪塚ICなんて初めて降りましたよ。 普段は134号線とか1号線を使用して小田原城に行くので、いつもと反対側から小田原城に向かう感じね。

小田原城を取り囲むように道路がありまして、その道路の周辺にいくつかのコインパーキングがあります。 ちょうど見覚えのある駐車場を発見! ここの駐車場に停めると、正面玄関から中に入れるんだよね。 ということでここ「本町臨時駐車場」に到着したのが8:20でした。

ちなみに我々が到着したときはまだ2〜3台しか車が停まっていなかったですが、帰るころには満車になっておりました。 今日は小田原城の中の公園でメーデーの集会があったみたいで、その人達も停めてたのかもね。

そういえば帰りに駐車場に帰る際に、橋のところで、ビラを撒いていた人と誰かがもめてたね^^; しょうもない。

|

こちらが駐車場の前に架かっている「学橋」という赤い橋です。 管理人はここが正面玄関だと思っていたのですが、後で小田原城の園内マップを見てみると、正面玄関にあたるのは、ここから少し左に行った「馬出門」のほうだったみたい^^:

昔からずっとここが正面玄関だと思っておりました>_< まぁでも何かお城らしい赤い欄干が雰囲気があって良いじゃないですか。 駐車場も近いしね。 橋からはお堀の壁に咲いているツツジのような花が綺麗でした。 櫓も見えるしここの橋は結構好きなんですよね〜。

橋は小田原城のお堀にかかっているのですが、確かここのお堀ってテレビ東京の「池の水全部抜く」の番組でやっていたような!? 調べてみると、やっぱり2018年に水を抜いていました! そのときはロンドンブーツ1号2号の田村淳さんとココリコ田中直樹さん、あと俳優の池松壮亮さんが出演していたそうです。 池松壮亮さんという方は知らない方ですが、インターネットで見てみると、見たことあるようなないような・・・ そもそも管理人は時代劇以外のドラマは見ないので、分かりませんね^^: |

こちらが学橋の全貌です |

堀の脇の方には綺麗な花が咲いていました |

学橋から見るお堀の様子 |

左側には櫓も見えますね |

学橋を渡りますと、正面には二の丸が見えてきます。 ここはとても広い公園のような広場になっておりまして、お堀沿いに木々がそびえたっています。 どの木も背が高い! 本来はここで昔の二の丸の風景を想像しながら歩きたかったところですが、

なんと今日はメーデーで多分労働組合か何かの集会をやるみたい。 二の丸の中心にはステージが造られており、集会の準備をしておりました。 こりゃ雰囲気台無しだね^^;

|

こちらが二の丸です かなり広い敷地です |

二の丸付近で見学順路を見失ってしまいましたが、なんとか順路を見つけて歩き始めました。 ここってどこにも順路を示す看板がないんですよね。 この点は少し改善が必要かもしれません^^; まぁホントは馬出門から入るのが正式ルートみたいなので、そっちから行けばよかったのかもね^^;

ゆるゆると歩いていくと、右手のほうに怪しげな建物を発見! こちらは「NINJA館(歴史見聞館)」というそうです。 そういえば管理人も何度もこの建物は見ているのですが、実際に入ったことが一度もないんですよね。

最初「NINJA」という言葉から、以前どこかの観光地で行った、目の錯覚を利用したトリックアートみたいな館を想像していたのですが、後で調べてみると、戦国時代の北条氏を陰で支えたと言われる風魔忍者をモチーフに据え、忍者の存在が学べ、新鮮な体験・体感ができる展示場なんだって。

とても興味深かったので、時間があったら行きたかったのですが、残念ながら時間切れ。 いつになったらNINJA館に行けるのだろう・・・

|

こちらが「NINJA館(歴史見聞館)」の外観です |

こちらは小田原城の中でも特に有名な門「銅門」と言います。 読み方は「あかがねもん」と読みます。 こちらの銅門は復元されたものですが、こちらはの復元は昭和58年から平成5年まで発掘調査が行われ、そのあと平成5〜7年に桝形や櫓台石垣を、平成8〜9年に渡櫓門や土塀の復元が日本古来の伝統的な工法で行われたそうです。

いや〜それにしても立派な門ですよ。 門の内側には銅板が張り付けてありまして、堅牢さが伺えます。 柱も1本1本が非常に太いですし、まさに要の門!という感じですね。 こちらの門の上部は櫓になっておりまして、ここから桝形に入った外敵に射かけるようになっているみたい。

丁度、この先にある馬出門から城内に入るときは、馬出門と銅門の間の桝形を通らなければなりませんが、桝形で進軍のスピードが落ちるので、銅門からの射撃で多くの外敵を倒すことができそうです。

|

こちらが「銅門」です ものすごく立派な城門ですね〜 |

銅門の土塀の模型が展示されていました |

銅門をくぐります!非常に重厚感があります |

丸太などで突かれてもびくともしなそうです |

門の上部も1本1本の木材が太い! |

銅門の裏側です こっちが表なのかな!? |

桝形の先に更に小さな門があります |

こちらは銅門からお堀の方に出た側の門です。 先程見た銅門に比べると、少しこじんまりとしていますが、この堀と門のコントラストがとても良い雰囲気です。 実はもう少し先に行くとこれまた有名な「馬出門」だったのですが、残念ながらそこまで行きませんでした^^;

馬出門は二の丸正面に位置する重要な門で、江戸時代の初期からこの場所に存在し、寛文12年(1672)に桝形形式の門に改修され、江戸時代の終わりまで存続していたんだそうです。

多分、明治時代になって廃城令が出されて取り壊しになってしまったのでしょうかね。 そう考えると、明治の廃城令では名だたる城が多く取りつぶしになってしまったのですが、管理人からするとなんちゅうことをしてくれまんのや!って感じです。

|

こちらは住吉橋と言います |

お堀と橋が良いアングルだね |

カメラを置く台がありましたので記念撮影です〜 |

|

城門をくぐりぬけ、小高い丘を登っていきますと、本丸に到着します。 本丸には天守が鎮座しておりますよ〜。 いつ見ても小田原城の天守は見事ですね〜。 天守の中身はマンションのように近代化されてしまっていますが、外観はホントに良い感じです。

開館が9:00からということで、まだ時間がありましたので、売店の前にあったベンチで休んだり、現在閉園している遊園地なども見学していきました。 そういえば全然関係ないけど、本丸の天守のそばにはそこそこ大きなサルの檻があったんですよね。

でも今日行ったらもうありませんでした>_< サルはどこに行ってしまったのでしょうか。

ちなみに遊園地には、小規模ながら鉄道が敷かれておりまして、園内を周遊できるようになっていました。 またゴーカートで走れるコースなどもありました。 看板によると、いつのかは分かりませんが台風で被害にあってしまって、それからずっと閉園しているんだそうです。 あと天守の開場までしばらくお土産屋さんの椅子に座っていましたが、エサを求めてかハトがやってきました。 最初は1羽だけだったのですが、その様子を周囲で見ていたのか、他のハトも一斉にやってきました。 このハトが人がいても全然逃げないんですよね。 足を動かしたりすると、ビクってなるのですが逃げはしないんです。 ものすごく人懐っこいハトでありました。 人が襲わないのを知っているんだね^^; |

遊園地内を走る鉄道 |

人懐っこいハト |

小田原城は、神奈川県小田原市にある、戦国時代から江戸時代にかけて存在した城です。 北条氏の居城として、また江戸時代には小田原藩の藩庁として知られています。 現在は城址公園として整備されており、天守閣や様々な展示施設があり、多くの観光客に親しまれています。

歴史としては室町時代に大森氏が築城し、戦国時代になると北条氏の居城として整備され、関東支配の中心拠点として発展しました。 戦国時代末期に豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏滅亡。 その後、江戸時代には小田原藩の藩庁として活用されていました。

やはり小田原城といえば北条氏が一番有名かと思います。 初代が北条早雲、二代目が北条氏綱、三代目北条氏康、四代目北条氏政、五代目北条氏直です。 豊臣秀吉の小田原攻めで北条氏直が敗北し、その一年後に亡くなっています。 ただ北条の家自体は分家なのかは分かりませんが、その後江戸時代以降も残っています。

|

|

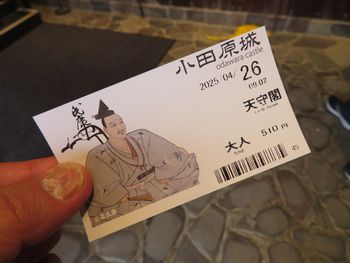

さ〜9時を少し過ぎましたので、天守の中に入ってみましょう! 入館料は510円。 それと銅門の櫓の中に入れる券も合わせて販売していましたが、今回は天守のみ入れるチケットを購入しました。

開場は9時でしたが、9時前から門の前に人が並んでいました。 時間までずっと立って待ちぼうけは嫌だもんね。 最初は20〜30人位並んでいたので、その人たちが入口からはけたときを見計らって我々も入城いたしました。

|

この階段を登って中に入ります |

階段から眺めた本丸の様子です |

入口でチケットをご購入〜 |

小田原城天守閣の看板がお出迎え |

小田原城は5階建てになっておりまして、それぞれの階にテーマを持たせて展示物が陳列してあります。 途中写真を撮れる階もあれば、写真撮影禁止の階もあり、ちゃんと立札を見ていないとうっかり撮影禁止の場所で写真を撮ってしまいます。

実際、2階は撮影禁止だったのですが、立札を見ておらず最初のほうは写真を撮ってしまいましたm(_ _)m 今回の旅行では一同「見てない」ことが多く、今回の旅行のテーマが(?)「見てない」にもなっておりました。

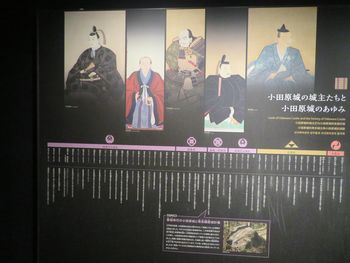

まずは1階をご紹介しましょう。 1階は写真撮影OKです。 1階は常設展示室になっておりまして、江戸の西を守る城だった小田原城の役割や歴史の城主たちの足跡を紹介しています。 2階は撮影禁止。 でも最初のうち撮っちゃった・・・m(_ _)m 2階は小田原城を本拠地とした戦国大名、小田原北条氏の足跡を紹介していました。 |

小田原城天守閣の模型です |

当時使用していた器具などでしょうか |

小田原城の歴代城主たち |

江戸時代?戦国時代?の小田原城下町 |

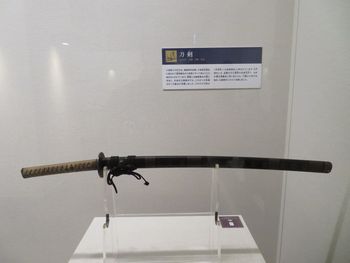

3階は撮影OK。 ここは企画展示室になっておりまして、小田原ゆかりの美術工芸品や小田原城での発掘調査の成果を紹介していました。 当時の食器類や武具、絵画、屋根瓦なども展示されていました。

|

襖ですかね 孔雀とか鯉などが描かれています |

なぜかここで顔出しが!「岡」氏が入ってます |

お約束の鎧・兜です |

こちらもお約束の刀剣です |

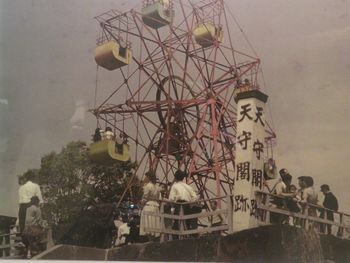

4階も撮影OK。 ここも3階と同様に企画展示室になっています。 ここでは明治時代から現代に至る、小田原城の歴史を紹介しています。 前述しました天守台の上の観覧車の写真や、関東大震災直後の写真など、貴重な画像が数多展示されていました。

軽くショックを受ける天守台観覧車の写真も掲載しておきますよ^^

|

関東大震災後の崩れた石垣等 |

これも地震後の写真かな |

こちらが噂の天守台観覧車 |

現在の天守閣建造中!? |

こちらが最上階。 小田原城の天守の最上階は周囲がベランダのようになっていて、外の景色を一望できるようになっています。 山城の天守に登ると、四方八方が山ばかりで代り映えしないケースもありますが、小田原城は片側は海の景色、片側は山の景色が見えますので、ベランダを歩いていてもとても興味深く景色を堪能することができます。

また5階の部屋の中には、江戸時代の天守にまつられていたとされる、摩利支天像の安置空間を再現したものも展示されています。 摩利支天というのは陽炎、太陽の光、月の光を意味する「マリーチ」を神格化したもので、由来は古代インドの『リグ・ヴェーダ』に登場するウシャスという暁の女神であると考えられているそうです。 |

天守最上階から海をバックに記念撮影です〜 |

写真は相模湾方面 右手のほうが湯河原です |

中央い見えるのが小田原駅です |

こちらが摩利支天像です |

摩利支天像が納められていた厨子だそうです |

さ〜小田原城の天守を満喫しましたので、次の昼食処に参りましょうか〜。 と天守の山を下りていくと、またまた櫓を発見! 小田原城の中には色々な見所がありますね〜。 こちらの櫓は「二の丸隅櫓」と言います。

江戸時代、小田原城には5棟の二重櫓と1棟の平櫓がありました。 この二の丸隅櫓は、関東大震災後に再建された平櫓なんです。 最初に建設されたのは延宝元年(1673)もしくはその翌年で、2間×6間(3.6m×11m)の土蔵として建設されたそうです。

しかしながら元禄16年(1703)の地震により倒壊し、奥行き2間、折廻し7間の鍵の手錠の平櫓として再建されました。 小田原藩主居館がある二の丸の南東の隅に位置し、三の丸の大手門を入ると正面にこの平櫓が立ちはだかることになります。

また二の丸への入り口である馬出門を見下ろす位置でもあります。 当時の櫓内部では武具などが保管され、小田原城防御の要ともいえる櫓でした。 明治3年に天守をはじめとする城内の建物の多くが解体される中、この平櫓だけが小田原城内唯一の建物として残されましたが、関東大震災により失われてしまいました。

現在の櫓は、江戸時代のものとは異なり、大きさが一回り小さいものとなっています。

|

|