お土産を購入した後は先ほど来た道を戻り、今度は三嶋大社に向かいます。 三嶋大社も一回は行ってみたいと思っていた神社ですので非常に楽しみにしておりました。 実は前述のとおり、管理人は前職の際にたまに沼津の工場に出張に行っていたのですが、一回前乗りの泊りで出張に行ったことがありまして、夕飯を食するついでに三嶋大社も見学しておこうかなと思ったのですよね。

でも仕事が遅くなって三島駅に到着したのはすっかり暗くなってから。 一応三嶋大社に行ってみるだけ行ってみようと、夕食がてらに行ったのですが、もう周囲は真っ暗で、お化けが出そうだったので、そのまま近くのラーメン屋に入って、みそラーメンと餃子とビールを頂いたような気がします。 今日こそはしっかり三嶋大社にお参りしていこうと思います。

先ほどのグルメ街道かに行くときは途中の道路が工事中で渋滞していましたが、三嶋大社に向かうときは、ほとんど同じ道を戻ったにもかかわらず、渋滞は一切ありませんでした。 グルメ街道から三嶋大社まではバスで20分位だったでしょうか。 三嶋大社の横には専用の駐車場がありましたが、到着時には満車に近い状態で、帰る時には「満車」の表示がされていました。 人気のスポットなんですね〜。 |

|

こちらが三嶋大社の正面の鳥居です。 駐車場は参道の途中にあったので、まずは正面玄関に当たる鳥居から入るべく、少し戻って参道の入り口まで行って参りました。

コンクリート作りの鳥居と、右側に「三嶋大社」と書かれた石柱が建っていました。 よくある神社の風景ですが、やっぱり神社に参るときはここから入らないとね。

三嶋大社は、静岡県三島市大宮町にある神社です。 式内社(名神大社)、伊豆国一宮、伊豆国総社。 旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社となっています。 御祭神は大山祇命[おおやまつみのみこと]、積羽八重事代主神[つみはやえことしろぬしのかみ]、御二柱の神を総じて三嶋大明神と称しています。 大山祇命は山森農産の守護神、また事代主神は俗に恵比須様とも称され、福徳の神として商・工・漁業者の厚い崇敬をうけています。 |

|

居をくぐって、すぐ右側に大きな石が鎮座していました。 こちらは「たたり石」と呼ばれている大岩で、なんでも富士山が噴火した際に、ここまで転げて来たんだそうですよ。 そしてこの石を触ることで、これまでの嫌なことを置いていける、という言い伝えがあるそうです。

これまで多くの方が触ったせいか、石の表面はツルツルになっておりました。 管理人も山ほどある嫌なことを石に吸ってもらいました。 人間って不思議なもので、ただの言い伝えだって分かってても、そう信じると心が軽くなるもんですね。 管理人は特に単純だから^^;

たたり石の横の看板には次のように説明がありました。 「この意思は大社前旧東海道の中央にあり、行き交う人の流れを整理する役目を果たしていた。 たたりは本来、糸のもつれを防ぐ具であり、整理を意味する語である。 後に往来が頻繁になり、これを取り除こうとするために災いがあったと言われ、道具の「たたり」という言葉が、「祟り」に置き換えられるようになったと言われている。 大正三年に、内務省の道路工事によって掘出され神社においてここに据えられた。 今日では交通安全の霊石としての信仰がある。 |

|

|

|

|

鳥居をくぐってからしばらく参道が続きます。 両脇には池がありましたが、左側の池を「神池」というんだそうです。 赤い橋がありその先には「厳島神社」と聞いたことのあるような名前の神社が祀られていました。

神池の横にはまたまた看板がありましたので、記載しておこうと思います。 「天長四年(827年)神池の水が涸れ点か大旱し神官の訴えにより、朝廷は三嶋神殿において澪祭(雨乞い)を行わしめた。 6月11日から15日まで大雨が降る。 ときの帝は当社に圭田を寄せ、神官に禄金財帛を賜った。

元暦二年(1185年)8月、源頼朝は神池において、放生会を行い、その際、糠田郷・長崎郷を三嶋社の料と定めた」 なんと源頼朝が出てきましたよ。 なんでも平氏との戦いに敗れた後に、こちらに源頼朝が来ていたんだそうです。

|

|

|

神池を渡る赤い橋が見えてきましたよ。 こちらの橋の先には厳島神社があります。 こちらの厳島神社の御祭神は「市杵島姫命」。 市杵島姫命(イチキシマヒメ)は、日本神話に登場する女神で、宗像三女神の一柱。 水の神です。

こちらの神社には北条政子が勧請し、このとほか信仰したと伝えられています。 厳島神社は家門繁栄・商売繁盛・安産・裁縫等の守護神として広く信仰されているんだそうです。

|

|

総門を横から見るとこんな感じ |

総門をくぐるとこのような景色が広がります |

厳島神社にお参りしたあとは、また参道に戻り本殿を目指します。 次に見えてくるのは「総門」です。 非常に立派な門構えですね〜。 昭和5年(1930)北伊豆地震で被災し、翌年に竣功したもので、三島市指定文化財に指定されています。

総門の注連縄は、重さ400kg、太さ2m、長さ6.4mもあるそうですよ。 緑色の屋根は何でできているんでしょうね。 木の柱と屋根の対比が非常に趣深いと思います。

境内には、桜の老木がいたるところに立っていました。 三嶋大社はしがれ桜が有名なんだそうですよ。 これは桜の時期に来ると良いかもしれませんね。 |

|

総門の次に見えてくるのは「神門」です。 慶応3年(1867)竣功され、こちらも三島市指定文化財に指定されています。 総門に比べると二回り位小さい門ですが、門の上側を見てみると、小沢派による精緻な彫刻が施されています。

でもここらへんはあまり細かく見れなかったですね。 何しろツアーなので時間が決まっていますから。 ここ三嶋大社の見学時間はたったの40分。 後から三嶋大社の境内の図を見てみたら、行ってないところが山ほどありましたよ。

やっぱりどうしても時間が気になってしまうので、全部満足いくまで見るのは難しいですね。 これならさっきのお土産屋に寄らなくてもよいのに・・・ やっぱりこういところはツアーだからね。。。

|

|

|

「神門」をくぐりぬけ、目の前に現れるのが「舞殿」です。 こちらは古くは祓殿と呼ばれ、神楽祈祷を行ったが、後に主として舞を奉納したので舞殿と呼ばれるようになりました。 現在は舞の他、お田打ち神事・豆まき神事・鳴弦式などの神事の他、祈祷なども行います。

こちらの建物は慶応二年12月18日に再建されたもので、昭和5年の伊豆震災の復旧工事で一部改修を行っています。 他の神社にも舞殿はありますが、神社によってなのか、時代によってなのか、建物の感じが結構違うんですよね。

こちらの舞殿は割と新しめだからなのか、ちょっと垢ぬけているような感じがしました。

|

|

|

|

|

ようやくたどり着きました。 舞殿のすぐ真裏にあります、こちらが「本殿」になります。 やっぱり重厚感がありますね〜。

慶応二年(1866年)に竣功されたものです。 こちらももちろん国指定重要文化財。 本殿・幣殿・拝殿、三つの建物が連なる複合社殿になっています。 総けやき素木造りで、伊豆の名工小沢半兵衛・希道父子一派による彫刻は精緻で高い完成度。 緒神事の他、正式参拝や御祈祷を執り行うそうです。

お参りの場所は、観光バスのツアー客で行列ができちゃいましたよ。 やっぱりツアーは嫌ねぇ。。。 ど〜しても要所要所で観光客が詰まって混んでしまうんですよね。。。

創建の時期は不明ですが、古くより三島の地に鎮座し、奈良・平安時代の古書にも記録が残ります。 三嶋神は東海随一の神格と考えられ、平安時代中期「延喜の制」では、「名神大」に列格されました。 社名・神名の「三嶋」は、地名ともなりました。 中世以降、武士の崇敬、殊に伊豆に流された源頼朝は深く崇敬し、源氏再興を祈願しました。 神助を得てこれが成功するや、社領神宝を寄せ益々崇敬することとなりました。 この神宝の中でも、頼朝の妻、北条政子の奉納と伝えられる 国宝「梅蒔絵手箱 及び 内容品 一具」は、当時の最高技術を結集させたものとして知られています。 頼朝旗挙げ成功以来、武門武将の崇敬篤く、又、東海道に面し、伊豆地方の玄関口として下田街道の起点に位置し、伊豆国 一宮として三嶋大明神の称は広く天下に広まっていきました。 その後、明治4年の近代の社格制度では、官幣大社に列せられています。 又、平成12年には、御本殿が重要文化財に指定され、当社の文化的価値の高さも再認識されています。 by 三嶋大社HPより |

|

|

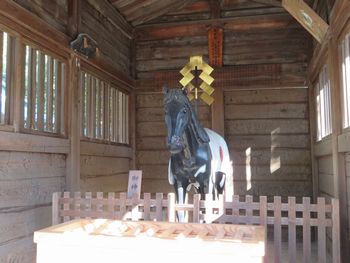

本殿でお参りしたので、そろそろ帰りの時間もあるし、バスに戻りましょうか。 でも神門の横に見忘れている建物がありました。 こちらもよく神社にある「神馬舎」です。 こちらの神馬は慶応四年7月10日に完成したものです。

旧神馬舎に収められていましたが、戦後現在の神馬舎が完成し移したんだそうです。 古くから三嶋大社の神馬は毎朝神様を乗せて箱根山に登るという伝説があり、旧神官はお馬様が帰ったと言って朝食にしたと伝えられ、子供の成長と健脚を祈る風習があるそうです。

|

|

|

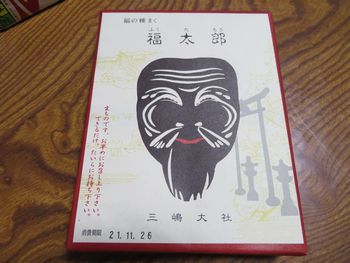

これで三嶋大社の見学は終了になりましたが、最後にお土産を一つ。 こちらは境内の何か所かで販売していたのですが、「福太郎餅」と言います。 内容は草餅にコシ餡がまぶしてある、赤福の草餅バージョンのような和菓子です。

こちらの「福太郎」は三嶋大社で行われている「お田打ち神事」というのがありまして、これが鎌倉時代や室町時代に、狂言形式の芸能として伝えられてきたんだそうですが、その登場人物が福太郎さんみたいなんですね。

その名前の「福」から、福を授けるものとして、「福の種撒く福太郎」と呼ばれて、親しまれているんだそうです。 自宅に戻って頂きましたが、超まいう〜。 管理人は赤福とか、こういう餡子餅大好きなんですよね。

いや〜三嶋大社は見応えありましたね〜。 十分観光できたかなと思っていたのですが、自宅に戻りこのHPを書いているときに、三島神社の境内図を見ると、行ってないところが山ほどある・・・ どうやら我々が見たのは鳥居から正面にある部分だけだったようです。 実際は入口から見て右側にまだまだ見どころがあったようなんですよね〜。 やっぱり時間気にしたらダメよね。 また時間をおいて見忘れたところに見にこなければっ! |