平等院鳳凰堂を後にし、再びJR宇治駅に戻ってきたのが13:00頃。 なんと!もう大分足が終わってしまいましたよ。 パフェを食した後にお嫁さんがお茶のお店に入って、なかなか出てこない・・・>_<

でも店先にベンチがあったので少し足を休めることができました。 さて次の目的地は「伏見稲荷大社」です。 今回は京都駅から南側の観光地を3つ廻ると決めていたので、数ある観光地の中で平等院の次に見てみたかった伏見稲荷大社にやって参りました。

こちらはよくテレビでも紹介されており、特に赤い鳥居が何百何千も連なっている景色は一度は見たことがあると思います。 管理人もテレビでこれを見てど〜しても行ってみたいと思っておりました。

宇治周辺から伏見に行くのには2つのルートがあります。 1つは行きにも乗車したJR奈良線に乗って「宇治駅」から「稲荷駅」まで行くルート。 2つ目のルートは京阪電車の「宇治駅(京阪線)」から「伏見稲荷(京阪線)」で行くルート。 普通に考えたら、平等院からJR宇治駅のほうが近いし、JR稲荷駅から伏見稲荷大社までは徒歩10秒なので、JR奈良線で行くのが大正解なんですが、個人的にはど〜しても京阪電車に乗りたかった・・・ 京阪ってまだ一回も乗ったことないのよね。 でも足が終わって京阪の駅まで歩くことができず(京阪の宇治駅は徒歩にして5分ちょい余計に歩く感じ)・・・ 結局JR奈良線で稲荷駅まで行くことにしました^^; |

JR宇治駅からJR稲荷駅までは途中まで快速に乗って、途中で各駅停車に乗り換えて参ります。 稲荷駅は快速が停まらないんだよね^^; こんなに有名な観光地があるのにね。

さて宇治駅で列車を待っていると、すごく緑っぽい列車が入線して参りました。 こちらは「お茶の京都トレイン」と言いまして、お茶をテーマにしたラッピング車両です。

JR西日本が「ちょこっと関西歴史たび『お茶のまち 宇治』キャンペーン」の一環として実施しているものなんだそうです。 「お茶の京都トレイン」は、221系6両編成で、茶畑や茶葉、茶道具をモチーフにした菱模様がデザインされています。

車体もお茶感抜群ですが、車内の椅子などの模様もお茶っぽい彩色になっておりました。 結構レアだと思うので、レア車輛に乗れてラッキーです^^

|

再びJR宇治駅に戻って参りました |

「お茶の京都トレイン」が入線! |

車内もお茶の雰囲気満載です |

ヘッドカバーもご覧の通り |

JR宇治駅から稲荷駅まで各駅停車で約17分で到着します。 今思うと、京都の北側の金閣とか清水寺なんかに行くときはバスに乗っていくことが多かったような記憶があるのですが、バスも混んでいるし、道も混んでいるし、

移動が大変だったのですが、京都の南側の観光地ってJRや京阪電車、近鉄などがあって移動はかなり便利ではないかなと思いました。 観光客も京都の北側ほど多くないし、かなり穴場ではないかなと思いましたよ。

JR稲荷駅はとてもこじんまりとした駅舎でした。 大分古そうな感じでしたが、なかなか味がある駅舎ですね。 驚いてしまうのが、駅の改札を出たら、細い通りを挟んで反対側がすぐ伏見稲荷大社ということ。 駅から神社までこんなに近いことってある!?^^; |

途中の景色はこんな感じ 住宅地が多いです |

JR稲荷駅に到着しました |

JR稲荷駅はこじんまりとした駅です |

こちらがJR稲荷駅の駅舎です |

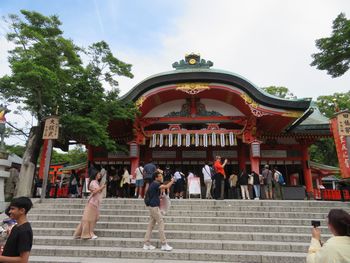

ついに伏見稲荷にやって参りましたよ〜。 駅の目の前に大きな赤い鳥居がそびえたちます。 鳥居の横には「伏見稲荷大社」と書かれた立派な社標もありました。 駅はこじんまりとしていますが、こちらの神社は立派ですね〜。

なにかこのギャップが良い感じがしますね^^

しかしここは外国人が多い! 更に修学旅行生も多い! 先ほどの平等院鳳凰堂はそんなには混んでいなかったので、もしかしたら京都の南側の観光地はそんなに混んでいないのでは!? と思っておりましたが、伏見稲荷大社に来て2秒でそれが間違いであることが分かりました。 やっぱり皆さん赤い鳥居の連なりに興味津々なんだね〜。 |

こちらが伏見稲荷大社の入口です |

こちらが参道です。 参道もとても広いですね〜。 駅前に大きな鳥居と社標がありましたが、奥に進みにつれて何個も鳥居があります。 まだテレビで見たような鳥居が連なっている景色は見えませんが、この大きな鳥居だけでもかなり見ごたえがありますね。

伏見稲荷大社の鳥居もそうですが、建物などもすべて朱色で彩られています。 今日も天気が良く青空に赤い鳥居や寺社がとても映えています。

|

参道の途中にも大きな鳥居がありました |

こちらが参道の景色です |

参道の横に「稲荷神社」がありました |

参道を少し進みますと、立派な門が見えてまいりました。 こちらは「楼門」と言います。 この建物は天正17年(1589年)豊臣秀吉の造営とされてきました。

秀吉の母大政所殿の病悩平癒祈願が成就すれば一万石奉加する、と記したいわゆる“命乞いの願文”が伝来しています。 しかし造営伝承と伝来文書との整合性については多少の疑問があったそうです。

ところが昭和48年に楼門の解体修理が行われたところ、願文の年次と同じ「天正17年」の墨書が発見され、伝承が正しかったことが確認されました。 神社の楼門の規模としては最も大きいものに属します。 by 伏見稲荷大社HPより

|

こちらが「楼門」です ものすごく立派な門ですね〜 |

楼門を過ぎますと、管理人の大好きな手水舎です。 こちらの手水舎は、鳥居や楼門、本殿などと同じ、朱色の建物になっています。 手水舎がこの色というのは結構珍しいかもしれませんね。 本殿や楼門が朱色でも手水舎は普通の木の色をしていたり、黒っぽいところが多いような気がしますよ。

なかなか立派な手水舎ではないかと思います。 ただよく手水舎の水が出るところには龍が形どられているところが多いですが、こちらの手水には特に何かが置いてあるわけではありません。 太い竹から細い竹が何本か突き出ていて、細い竹から水が出ている感じね。

たまにこういう手水も見かけますが、京都はこういう手水舎が多いのかもね。 後で行った東寺も同じような感じでしたもん。

|

こちらが手水舎の全貌です 立派ですね |

お清めするところはこんな感じ |

手水舎でお清めをしますと、すぐ目の前に拝殿と本殿があります。 こちらも見事な造形ですね〜。 特に屋根の反り具合などは現在の建築ではあまり見たことがありません。 きっとこれも何か特殊な技法で建築されたのではないかと思います。

こちらは重要文化財に指定されているそうですよ。

社記には「御本殿五社相殿ウチコシナガシ作四方ニ高欄有ケタ行五間五尺ハリ行五間五尺」とあり「稲荷造」と称されています。 応仁2年(1468年)の兵火により、境内の殿舎堂塔の全てが焼亡し、やがて仮殿の復興があったようですが、その後に諸国へ勧進が行われようやく明応8年(1499年)に再興されました。 社殿建築としては大型に属し、装飾、特に“懸魚”の金覆輪や“垂木鼻”の飾金具、それと前拝に付けられた“蟇股”等の意匠に安土桃山時代へ向かう気風がみなぎり、豪放にして優華な趣をただよわしています。 by 伏見稲荷大社HPより |

こちらが「拝殿」だと思います。 この建物も非常に立派です |

「拝殿」の天井はこのような造形です |

「拝殿」の1階部分はこのような感じ |

拝殿の後ろに合ったのが「本殿」だと思います |

拝殿の周りには本殿、拝殿以外にも多くの建物や摂社や末社(?)らしきものもあったのですが、観光客が多くて思うように歩けなかったので、スルーしたところが多かったですよ。 おまけに足も終わっているしね。

ということで伏見稲荷大社では、一番の目的の千本鳥居を目指して行くことにしました。 ここも本当はゆっくり見たら色々面白かったと思うんですけどね〜。 また次回ご来店するときはゆっくりしたいと思います。

|

|

|

|

|

本殿でお参りをした後は更に先に進みます。 伏見稲荷の見学コースはホームページにも掲載されており、誰でも見ることができます。 でも案内マップを見ますと、敷地が結構広いですね〜。 しかも一番奥は山の上みたいですよ。

どこかのサイトで見たら、山の上まで一周すると1時間半位かかるそうです。 正直もうそんなに足が持たないね・・・ でもちゃんと道がいくつかあって、山の上まで行かなくても途中でショートカットできるようになっているみたい。 こりゃありがたいです。

ただ歩いていると、道が細くて入り組んでいるところがあって、大分道を間違えそうになりましたよ。 道に間違えたことに気づかずに山頂まで行ったら(山頂まで登れないけど)、もう下山できないね>_<

|

伏見稲荷大社の敷地はかなり広いですね |

さ〜本殿でお参りをした後は「千本鳥居」と呼ばれるテレビでよく出てくる鳥居の連なったエリアに突入しますよ。 最初のほうは大きな鳥居が連続して建っている路を歩いていきます。 このサイズの鳥居がこんな短い間隔で建てられている光景も滅多に見ることができませんよね。

そしてよくテレビで見る鳥居のトンネルはこの先にありました。

|

デカイ鳥居が連続して並んでいます |

こんな景色見たことないよね |

大きな鳥居の小径を抜けていきますと、「千本鳥居」が見えてきます。 おお〜〜! ホントに鳥居が狭い間隔で建っており、ホントにトンネルのようですよ。 この鳥居のトンネルは一方通行になっておりまして、上り下りと左右に分かれています。

鳥居と鳥居の間は狭く、鳥居のトンネルに入ると、少し薄暗くなるくらいです。 近くに着物の貸衣装のお店があったけど、外国人の方で着物を着ている人が多かったですよ。

この鳥居のトンネルの中で記念撮影をしている人がとても多かったです。 かくいう管理人もこの鳥居のトンネルに入れて写真を激写できてホントに良かったです。

やっぱりこの景色は伏見稲荷大社ならではって感じがしますね。

「赤い鳥居」といえば、すぐさま人々は「おいなりさん」を連想するほど、赤という色が人々の心情に深く染みとおっています。 元来、稲荷の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱をもって彩色するのが慣習となっています。 この「あけ」という言葉は、赤・明・茜など、すべてに明るい希望の気持ちをその語感にもち、その色はまた生命・大地・生産の力をもって稲荷大神の“みたま”の働きとする強烈な信仰が宿っています。 崇敬者が祈りと感謝の念を奥社参道に鳥居の奉納をもって表そうとする信仰は、すでに江戸時代に興り今日の名所「千本鳥居」を形作っています。 by 伏見稲荷大社HPより |

あれ段々鳥居と鳥居の間隔が短くなってる |

途中から鳥居のサイズが小さくなりトンネルに! |

いや〜千本鳥居を歩けて感無量です! |

千本鳥居を抜けたところです 上り用(左)下り用(水)で分かれています |

千本鳥居を抜けて正面には奥社奉拝所が見えてきます。 こちらは本殿の東方、千本鳥居をぬけたところ通称“命婦谷”にあり、一般には「奥の院」の名で知られています。 この奥社奉拝所はお山を遥拝するところで、稲荷山三ケ峰はちょうどこの社殿の背後に位置しています。

伏見稲荷大社に伝わる明応の遷宮記(1499)には「・・・東ニハ当社奥院トテ命婦形マシマス也」とあり、その創建の古さが偲ばれますが、規模の子細については不明。 江戸時代にはその名を封戸所・供物所ともいっております。

寛政6年の罹災後、規模を幾分大きくして造営されたのが現在の社殿で、昭和50年に社殿を後方の今の位置に移し、前に拝所が設けられました。 by 伏見稲荷大社HPより

目的の千本鳥居をあることができたので、一応目標は達成ですが、興味深い建物などが多かったこともあり、もう少し先に行ってみよう! ということで小路に入っていきました。 すると途中にまた手水っぽい建物がありました。 もう足が疲れて、これが何なのか確認することもできませんでしたが、後で伏見稲荷大社の案内図を見ると、「熊鷹社」という場所だったのかもしれません。 また途中の道からは千本鳥居を横から見ることができるスポッツもありまして、ここでも激写しておきました。 |

千本鳥居を抜けたところが奥社奉拝所です |

熊鷹社の手水舎なのかな!? |

「根上がりの松」腰やひざの痛みが治るんだって! |

千本鳥居は外から見たらこんな感じでした |

熊鷹社を見学して、更に先に行こうとしたのですが、先が坂になっていたので、すぐに諦めておきました^^; これ以上の坂はむ〜り〜。。。 ということで来た道を引き返し、先ほども通った千本鳥居の下り側のトンネルを歩いていきました。

行きも良かったけど、帰りもまたいいね。 帰りは下り坂だし、今回はゆっくりじっくり鳥居や鳥居の隙間から見える木漏れ日などを見ながら散策しました。 長さも徒歩で5分位なので丁度良い距離なんですよ。

ゆっくり歩いていたら修学旅行生が先に行きたそうだったので、道を譲ったら「ソーリー」って言われましたよ。 中国人か韓国人と思われたのかね^^;

|

行きには見えなかったけど、建てられた日付が入っているね。 |

下りの千本鳥居を抜けまして、このまま来た道を戻るのもつまらないということで、少し脇道に逸れてみました。 おそらくこちらの道は山の頂上まで行った人が戻ってくる道なんだと思います。

途中には動物のような石像などがありますが、これがちょっと変わった形をしていますね。 よく神社にあるのは狛犬で、狛犬は魔除けの意味を持ったものですが、ここの石像は戌(犬)ではないような・・・

形状を見ると、お稲荷さんだけあって、キツネみたいですよ。 後で調べてみると、やっぱり伏見稲荷大社には「狛犬」ではなく、「狛キツネ」が飾ってあるって書いてありました。

というもの、キツネは稲荷神の使いで、神社の守り神として特別な役割を担っているんだそうです。 「狛キツネ」さん、なかなか良い石像ですよね。

|

狛犬ならぬ、「狛キツネ」さん なかなかかわいらしいです |

行きは、本殿、拝殿、楼門、千本鳥居と朱色一色でしたが、こちらの路は、緑が多く落ち着いた雰囲気の路でした。

道の脇には岩の冊があったので、所々で休みながら降りましたよ。 もうすっかり足が終了してしまいました。 昨日も歩き回っていたから、足が終わるのが早いね>_<

|

|

|

|

|

いや〜伏見稲荷の千本鳥居をくぐれて良かったですね〜。 当初の予定ですと、ここらへんで昼食タイムかな〜と思っておりました。 ただ、朝食バイキングで食べ過ぎてしまったため、まだ全然腹減ってない・・・

でもせっかくここまで来たんだから、名物の「稲荷寿司」を食べていきたいな〜。 ということで伏見稲荷大社にほど近い、商店街をブラリしてみました。 伏見稲荷の前の通りは細いんですよ。 多分一方通行だったと思うのですが、観光客があふれていて、かつ車通りも結構多いんです。

なので車は大渋滞。 こりゃ地元の方も大変だね。

通りを歩いていきますと、蕎麦屋さんが多かった印象ですね。 食事の内容は蕎麦と稲荷寿司のセットが多かったように思います。 食べたいけど腹いっぱいというジレンマの中、我々にピタ〜リのお店が! これはテイクアウトの稲荷寿司のお店だっ! 店内で食することもできるのかもしれませんが、今の段階ではまだ食せないので、ここでテイクアウトの寿司を購入して、帰りの新幹線で頂くことにしました。 テイクアウトできる寿司の種類は3種類。 1つは稲荷寿司、もう1つは巻き寿司、最後が鯖寿司。 そして稲荷寿司だけのセットもできますし、3種類を混合したセットもできますし、ニーズに合わせて詰めてくれるみたいです。 こりゃ帰りの新幹線が楽しみだ〜。 何かを買ったかはまだ内緒^^; 帰りの新幹線のページをご参照くださいm(_ _)m |

「祢ざめ家」さん 「ねざめや」さんと読みます |

こちらのお店はものすごく歴史があるお店なんだそうですよ。 「祢ざめ家」の名をつけたのは、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉なんだそうです。 秀吉が、母の健康を祈願するため、朝早く伏見稲荷大社を訪れたときに、さかのぼります。

参拝を終えた秀吉が休憩しようとしましたが、早朝のため、どのお店もあいていません。 ただこちらのお店だけが店をあけており、ここでお茶を飲んだ秀吉は、たいそう喜んだそうです。

そこで秀吉は、店に「ねざめや」という屋号をつけ、しかも「ね」の文字には妻の“祢々(ねね)”の「袮」を与えました。 500年経った今でも、袮ざめ家は変わらず、この地で伏見稲荷大社の参拝客をお迎えしています。 by 祢ざめ家HPより

|

こちらが商品達です すごく美味そう〜 |