今日の最初の観光地は「三保の松原」です。 静岡駅を出発したのは10:00。 そこから一般道で、三保の松原に向かいます。 到着時刻は10:35でした。

ここは大学生の頃や、会社に入りたての頃に、たまに車で遊びにきていたんですよね〜。 昔はよく車で遠出をしたものですよ。 懐かしいな〜^^

三保の松原へのご来店は正確には覚えていないのですが、もう今回で3回目位になるのではないでしょうか。 ただあまりに昔過ぎてほとんど覚えておりません>_< 確か松林と富士山と海が綺麗なんですよね〜。

三保の松原は「日本新三景」の一つに数えられる景勝地です。 ちなみに他の2つは、北海道の大沼公園、大分県の耶麻渓になります。 なんと、管理人の大好物の「日本三大○○」じゃないですかぁぁぁぁ。 でも実は「日本新三景」ってのがあるのは知りませんでしたよ。 まぁ「日本100名城」に対して「続日本100名城」ってのがありますから、日本新三景があってもおかしくないよね^^ 今回三保の松原にご来店して、大昔に北海道の大沼公園にも行ったことがあるので、なんともう2つもクリアしていることになりますね。 あとは大分県の耶麻渓か〜。 いつか行きたいね。 |

三保の松原の到着しましたよ〜。 少しくらい昔の記憶がよみがえるかと思ったのですが、全く思い出せませんっ! 車を停めたのはここじゃなかったのかな!? もっと駐車場が広かったような気がするんだけどな〜。

いや〜ホントに人の記憶ってのはアテにならないものですな^^;

ちなみに今回のツアーは金曜日・土曜日の一泊2日のツアーですが、平日スタートということもあって、全体的に高齢者が多かったような気がしますね。 バスは1台で、ツアー客は総勢24人でした。 コロナの最中はバスツアーも席は全体の5〜6割位しか座らせないようにしていましたが、現在は100%まではいかないですが、一番後ろの席以外は席が埋まっていました。 ちなみに我々のツアーバスは一台でしたが、似たような観光ルートを回るバスがもう一台いました。 三保の松原や清水港、日本平などでも一緒になりましたが、どうやら泊まるところがゴージャスな宿だったらしく、ワンランク上のツアーだったみたいです^^; |

駐車場の目の前が三保の松原の松林の入り口になってます |

さ〜、お待ちかねの三保の松原です! 駐車場からはすぐ目の前が松林になっていまして、松林を抜けますと、海が広がっています。 途中松林の小路を歩きながら、有名な「羽衣の松」を見学していきますよ。

ここらへんの松はどれも樹齢の高いものが多いですね〜。 そして、いつも海からの風にさらされているからか、海に近いほうの松はどれも斜めにそびえておりました。 中には添え木をしないと立っていられないような松もありました。

|

松林の間を散策しながら進んでいきます |

三保の松原は平成25年6月に富士山世界文化遺産の構成資産に登録されました。

三保松原は約7kmの海岸に約3万本の松が生い茂り、松林の緑、打ち寄せる白波、海の青さと富士山が織りなす風景は歌川広重の浮世絵や数々の絵画・和歌に表現されてきました。

三保松原の一角には、天女伝説で知られる羽衣の松があり、毎年10月には松前で三保羽衣薪能が開催されます。 また、世界遺産構成資産の一部であり、パワースポットとしても人気の御穂神社や常世神の通り道である「神の道」も付近にあり、 ここを歩けば清々しい気持ちになります。 自転車道も整備されており、レンタサイクルで三保半島を一周するのもおすすめです。by 静岡市駿府HPより |

|

所々で説明を受けながら進みます |

松の木が龍のようにうねっていますよ |

松林に入って、少し歩きますと、囲いの中にポツンと松が立っていました。 こちらが有名な「羽衣の松」だそうですよ。 これは羽衣伝説と呼ばれるもので、その内容は次の通り。 「三保の村に伯梁という漁師が住んでおりました。

ある日のこと、伯梁が浜に出かけ、浦の景色を眺めておりました。 ふと見れば、一本の松の枝に見たこともない美しい衣がかかっています。しかし、あたりに人影はありません。誰かの忘れ物だろうと、伯梁が衣を持ち帰ろうとしたそのとき、

どこからともなく天女があらわれてこう言いました。 『それは天人の羽衣。どうそお返しください』 ところが、それを聞いて伯梁はますます大喜び。 『これは国の宝にしよう』とますます返す気配を見せません。

すると天女は『それがないと私は天に帰ることができないのです』とそう言ってしおしおと泣き始めます。 さすがに伯梁も天女を哀れに思い、こう言いました。 『では、天上の舞いを見せてくださるのならば、この衣はお返ししましょう』

天女は喜んで三保の浦の春景色の中、霓裳羽衣の曲を奏し、返してもらった羽衣を身にまとって、月世界の舞いを披露しました。 そして、ひとしきりの舞いのあと、天女は空高く、やがて天にのぼっていったといいます。」

|

こちらが羽衣の松です。この松は三代目なんだそうですよ |

羽衣の松の傍らには石碑もありました |

羽衣の松って聞くとスゴイ松に見えてきますね |

「羽衣の松」を見学後、順路に沿って進んでいきますと、ほどなく海岸に出ます。 左には松林が、右側には海のさざ波が、そしてその奥には富士山が・・・全然見えな〜っい! 雨は未明に上がっていたものの、空は曇天です。。。

富士山方面はかすんでいて全く何も見えません・・・ 日本新三景を堪能できるかと思ったのに大ショックです。 これじゃぁただの綺麗な海岸です。

まぁでもこの後の日本平でも富士山を見るチャンスあるし、天気はどんどん良くなってきているし、富士山は後でのお楽しみに^^;

|

富士山ないな〜い |

でもあまりにショックだったので、晴れたらこんな景色、っていうのを前衛的アートで表現してみました。 いつもは0から前衛的アートを作成しておりますが、今回は松林と海はそのまま使えるので、初めて写真の上から前衛アートを書いてみました。

これならば晴れた日の綺麗な三保の松原を堪能することができるのではないでしょうか。 うん、我ながら良い出来であります〜。

|

富士山が見えました〜〜〜! |

富士山スポットが不発に終わりましたが、ここからは自由行動になります。 松林を出たところにはお土産屋さんが並んでいまして、ここでトイレ休憩&お土産タイム&バスへの集合時間を確認して自由行動に移ります。

この先には、松並木が美しい「神の道」という散策路(?)参道(?)が続いています。 道路の真ん中には人専用の板張りの歩道があり、その脇には松並木が続いています。 これが「神の道」という言葉の通り、何か厳かさを感じる道だったんですよね〜。

|

松林を抜けると、三保松原文化創造センター 「みほしるべ」があります。 |

「みほしるべ」の反対側には昔ながらの お土産屋さん。お茶を用意してくれていました |

両脇の松は樹齢が200〜400年もある老松ですが、両側から覆いかぶさって松のトンネルのような様相で、非常に厳かな感じがしますね。 こういう松のトンネルを散策するのってなかなかないですよね〜。

以前ご来店したときは、若い頃だったので、こういう風情が全然分からなかったんですよね。 というか、この神の道も全然記憶にありませんでした>_< ホントにオイラは以前に三保の松原に来たことがあるのだろうか!?

|

神の道のスタート地点です |

長い道のりをゆっくりと散策します。近所の人は散歩にいいよね |

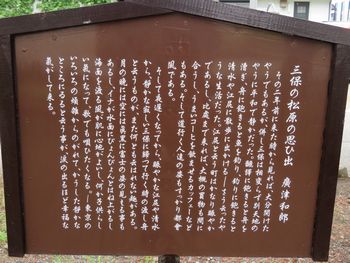

神の道には松並木だけではなく、三保松原に関連した歌や物語を書いた案内板も所々にあります。 さすがにこの年になっても歌の良さは未だに分からないのですが、物語は文章が長すぎるので、歌を一句ご紹介しましょう。

「東路のいづらにあれど清見がた 霧間にうかぶ三保の松原」

こちらは「小堀遠州」という方が書いた歌だそうですよ。 この方は近江小室藩主(1万2千石)で江戸初期の大名茶人なんだそうです。 近江の国の方だそうですよ。 幼少の頃より父新介正次の英才教育を受け、千利休、古田織部と続いた茶道の本流を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役となった方なんだそうです。 結構すごい人なのね。 |

こちらが歌です |

こちらは物語になっていました |

こちらが神の道の終点です。 この先には後ほどご紹介する御穂神社があります。 先ほどのスタート地点には石碑はなかったですが、こちら側には立派な石碑が立っておりました。

やっぱりこういう石碑があると厳かな感じがしますよね。

|

神の道の終点に到着しました〜 |

神の道の終点には、神社があります。 こちらは御穂神社と言いまして、かなり歴史のある神社さんですね。 字は異なりますが、こちらも「みほじんじゃ」、「みほ」と読みます。 正面には立派な鳥居が立ち、奥には茅の輪などもありました。

正面奥には拝殿・本殿がありまして、その両脇には末社などもあります。 敷地としてはそんなに広くはないですが、落ち着いた雰囲気が良いですね。 神社の拝殿・本殿も大分歴史がありそうですが、建物自体もすごく趣がありますよ。

|

こちらが正面の鳥居です 静かな雰囲気の神社です |

なんでもこちらの神社は前述しました「羽衣伝説」ゆかりの神社で、羽衣の切れ端が所蔵されているんだそうですよ。

実は管理人は「羽衣伝説」っていうのは聞いたことがなかったのですが、どうやら世界各地に同じような伝説が伝わっているんだそうです。 ストーリーとしては、まず海岸・湖水などの水源地に白鳥が降りて水浴びし、人間の女性=天女の姿が現れる。

天女が水浴びをしている間に、天女の美しさに心を奪われたその様子を覗き見る存在(男、老人)が、天女を天に帰すまいとして、その衣服(羽衣)を隠してしまいます。

衣類を失った天女は飛びあがれなくなる(天に帰れなくなる)って話なんだそうです。 これは窃盗罪で死刑を求刑します。

さて帰れなくなった後が気になりますが、これは地方や国によって物語が分岐するようで、ある言い伝えでは、その土地で結婚し、子供をもうけるも、あるとき羽衣を見つけ天に帰るって話。

あるいは老夫婦の養子になり、天女は酒造りにたけており、老夫婦はガッポガッポ儲かったのですが、そのうち天女を追い出してしまう、等々。 いづれにしてもハッピーエンドの感じはしないですね^^;

なんだか書いていると、こんな話もあったかなぁと聞いたことがあるような気もしてきました。(気のせいかも)

|

伝統ある建物の拝殿ですね〜 |

奥にあるのが本殿なんでしょうかね〜 |

あと摂社・末社などの建物って、一つ一つ独立したものが多いような気がするのですが、こちらの末社はさながらアパートのように一つの建物に並んでお祀りしてありました。

出雲大社にもこういう感じのがあったような気がしますが、結構珍しいのではないかと思いますよ。

こちらの摂社・末社は、「産霊神社」「胡夫太夫明社(恵比寿様)」「呉服之神社」「稲荷神社」など様々な神様がお祀りされていました。

|

拝殿向かって右側にあったアパート |

左側にもアパートありましたよ |

こちらは子安神社 安産の神様だそうです |

こちらにも小さな神社がありました |

これは近所の諏訪神社にもありました茅の輪です。 そういえば以前は鹿島神宮などでも見たことがあるような気がしますね。

茅の輪というのは、チガヤを束ねてつくった大きな輪のことです。 6月晦日の夏越の節供にこれを社頭に設置します。 参詣者がこれをくぐると災いを避けることができるといわれている縁起物。 確かくぐり方にもルールがあるんですよね。

右に何回周り、左に何回回るとかね。 今日はバスの集合時間が近いので、正面突破しておきました。

ここの神社から集合場所の駐車場までは徒歩で3〜4分の所でした。 この後はバスで桟橋に向かい、そこから遊覧船で清水港に参ります。 今回は新幹線あり、観光バスあり、クルーズ船あり、電車ありと色々な乗り物に乗ることができるのも特徴の一つと言えると思います。 |

茅の輪のある参道は静かで良い雰囲気です |

久々に茅の輪をくぐりましたよ |