日光に到着して最初に訪れたのが「日光東照宮」です。 日光道の出口を出てから約20分位でしょうか。 なかなかアクセスの良い所にありますね。 ゴールデンウィーク前の週だからなのか、道も空いていました。

日光東照宮にご来店するのはこれが3度目だと思いますが、ほとんど昔の記憶がないので、ものすごい新鮮な気分です。 今回初めて知ったのですが、この周辺には東照宮だけではなく、日光山輪王寺とか、二荒山神社等が

密集しているんですね〜。 今回はそれぞれが見どころ満載でしたので、HPのページは分けてご紹介していきたいと思います。

今回の旅行に共通して言えることですが、今回は歩く距離が膨大でした。 しかも普通の平坦な道だけでなく、階段とか坂がむちゃくちゃ多かった〜(;_;) 管理人はぶ〜で〜なので、観光開始早々に足が終わって しまいましたよ^^; ホントにダイエットしないといけないな〜と思った旅行でした^^; |

日光東照宮正門 |

駐車場に車を停めると、横のほうに「日光東照宮入口」の看板がありました。 そこから階段を上がっていきますと、杉並木が見えてきます。 確かに東照宮って杉の樹のイメージありますよね〜。

この杉並木を抜けると東照宮の門があります。 思ったほど観光客は多くなかったのですが、やっぱり外国人観光客は結構多かったですね〜。 話している言葉や自撮棒から中国人の方々が多かったような気がしますね。

そういえば外国人観光客が2000万人を超えたって報道もありましたが、こういう光景を見ると、ホントにそれを実感しますね〜。

|

ここから東照宮に入ります |

こちらが日光東照宮の正面の「石鳥居」です。 どうやら駐車場から東照宮に向かうと、石鳥居から表門の中間位に出てきてしまうようです。 なので、ちょっと参道を下って石鳥居を撮影してまいりました。

この石鳥居は「ご鎮座翌年の元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政公によって奉納されました。 石材は、まず九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路人力でこの日光まで運ばれました。」だそうです。 |

石鳥居 |

駐車場からの階段を登って杉並木を抜けるといきなり五重塔が現れます! こういう建物は久々に見るので、見ただけで感動してしまいました。 杉の木に囲まれた五重塔って結構珍しいですよね。 杉の木は非常に

太く高いものが多く、何百本も生えていますが、この杉の木々が厳かさを醸し出しています。

日光東照宮の説明によりますと、

この五重塔は「慶安3年(1648)若狭の国(福井県)小浜藩主酒井忠勝公によって奉納されたもの。 文化12年火災にあいましたが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進公によって再建されました。」

なんだそうです。

|

五重塔 |

日光東照宮は、栃木県日光市に所在する神社。 江戸幕府初代将軍・徳川家康を神格化した東照大権現を祀る。 日本全国の東照宮の総本社的存在である。

正式名称は地名等を冠称しない「東照宮」であるが、他の東照宮との区別のために、「日光東照宮」と呼ばれることが多い。

その歴史は少なくとも源義朝による日光山造営までさかのぼり得るもので、源頼朝がその母方の熱田大宮司家の出身者を別当に据えて以来、鎌倉幕府、関東公方、 後北条氏の歴代を通じて、東国の宗教的権威となっていた。 こうした歴史を背景に、徳川氏は東照宮を造営したと考えられる。 by wikipedia |

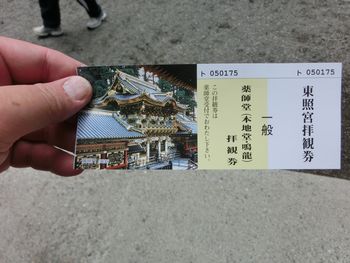

受付チケットをご購入〜 |

こちらがチケットです |

受付でチケットを購入していざ東照宮に。 一番最初にくぐるのがこちらの「表門」です。 左右に仁王像が安置されているところから仁王門とも呼ばれているそうです。 今回東照宮以外にも輪王寺や色々な

神社に行きましたが、門の両脇に仁王様や鬼、雷神風神様が門を守っているところが多かったです。

|

こちらが表門 |

表門をくぐりますと、写真のような建物がずらりと並んでいます。 写真は「上神庫」「中神庫」「下神庫」併せて「三神庫」という建物です。 多分漢字からすると、貴重なものを納めた倉庫のような

ものなのでしょうか。 色合いや装飾を見ると、倉庫ですら厳かに見えますね。

|

上神庫 |

中神庫 |

下神庫 |

おお〜っと、ここで人だかりが出来ている建物を発見!! なんとここは「見ざる言わざる聞かざる」で有名な「三猿」の彫刻があるところではないですかっ! おお〜以前間違いなく見ているはずですが、こんな

感じでしたでしょうか〜。 全然覚えていません! 結構猿の彫刻が小さいです。。。 この建物は「神厩舎」というんだそうです。 神厩舎は、ご神馬をつなぐ厩です。 昔から猿が馬を守るとされているところから、

長押上には猿の彫刻が8面あり、人間の一生が風刺されているんだそうです。 一番有名なのは「三猿」ですが、よく見ると他にも色々な猿の彫刻があるのですね〜。 前述の説明でもあるように、これらは人間の一生を

風刺しているものなんだとか。 ついつい三猿だけに目が行ってしまいそうですが、他の猿も見事な彫刻です。 ちなみに「見ざる、言わざる、聞かざる」は「幼少期には悪事を見ない、言わない、聞かない方がいい」

という教えであり、転じて「自分に不都合なことは見ない、言わない、聞かない方がいい」という教えにもなったんだそうです。

|

神厩舎の全体像 |

見ざる言わざる聞かざる |

他の猿たちPart1 |

他の猿たちPart2 |

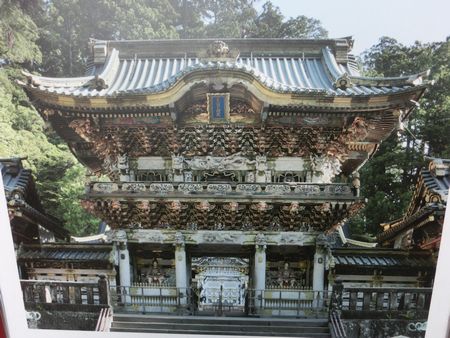

「三猿」を堪能しましたので、更に先に進みます。 そうしますと〜〜! 超有名な「陽明門」が見えてきます!! さ〜いかがでしょう! ・・・工事中です>_< ど〜も国分寺連合で旅行すると肝心なものが

工事中のことがよくあるんですよねぇ。。。 以前の姫路城も改装工事中で城全体が養生されてましたからねぇ。。。 今回の陽明門もしっかり養生されて中を見ることができませんでした。

日光東照宮の陽明門は、建物全体がおびただしい数の極彩色の彫刻で覆われ、一日じゅう見ていても飽きないということから、「日暮御門」と称されている。 門の名は平安京大内裏外郭十二門のうちの陽明門に由来する。 陽明門は、表門から参道を進み、石段を2つ上った先に南面して建つ。 門の左右は袖塀を介して 東西廻廊につながる。 門を入ると正面が唐門で、その先には拝殿がある。 陽明門は他の社殿と同様、寛永13年(1636年)の造替である。 建築形式は三間一戸楼門で、規模は桁行(間口)が約7メートル、梁間(奥行)が約4メートル、 棟までの高さが約11メートルである。 by wikipedia |

陽明門正面 |

陽明門・・・の写真を悔しいのでカメラで撮りました。 ホントはこれ見たかった>_<グズ。。。 |

でもこの修繕工事のおかげで、普段見る事のできない壁画を見ることができました。 東照宮のHPによりますと「この絵画は、宝暦の修理(1749〜1753)に際して、それまであった牡丹唐草の絵を、狩野祐清が

描き直したもので、描かれた図柄は、東が岩笹梅と錦花鳥、西が大和松岩笹と巣籠鶴であると記録されています。 ところが、後の寛政の修理(1796〜1798)において、壁面は現在の牡丹立木の浮彫り(下絵は狩野

養川院法印惟信、彫刻は和泉忠兵衛義孝、彩色は狩野柳渓藤原共信)に改められました。 ただし、塗り替えたり取り替えたりしたのではなく、旧壁画を現在の牡丹立木の羽目板で覆ったのです。 このことが

分かっていましたので、「昭和の修理」では、東側の羽目板をはずして、錦花鳥の絵を確認しています。 西側の羽目板は、「平成の大修理」を機に、今回初めて取り外すこととなり、その下からは記録通りに

松と鶴の絵が現れました。 寛政年間に覆われて以来、実に215年ぶりの出現でした。」とのこと。 工事中でも只では転びません!!

|

壁画Part1 |

壁画Part2 |

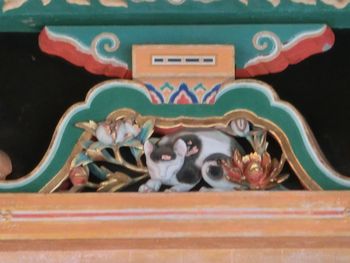

陽明門の正面には本殿がありますが、その前に有名な「眠り猫」&「奥宮(徳川家康のお墓)」を見学に参ります。 全然知らなかったのですが、眠り猫というのは奥宮に行く入口の門に彫られていたんですね〜。

こちらも有名な眠り猫ということもあって、皆こぞって写真を撮っておりました。 でも眠り猫、小さい〜。。。

|

坂下門の全体像 |

眠り猫 |

坂下門をくぐり奥宮へと向かいます。 ここで最初の試練がぁぁぁ! すんごい階段です。。。 長い回廊と長い階段・・・ ちびしい〜〜〜〜(;_;) いやいや、ここまで来て奥宮を見ない手はありません!

昔登山のときに教えてもらった、あまり疲れない歩き方をしながら最後まで上りましたよ。。。 管理人の性格上、観光地に行って、見ようと思っていたものが見れないのが一番のストレスになってしまうという

面倒くさい性癖から今回も頑張りました!

おお〜、ここが奥宮! そして中央に建っているのが「奥宮宝塔」ですね! 先程までは見事な彫刻や色彩で彩られていましたが、奥宮に入ると木々の緑と石の建造物の深い灰色のみの世界。 非常に厳かです。 やはり日本の礎を築いた偉人のお墓ということで、今までとは空気すら違います。 元和2年4月17日(1616年6月1日)、徳川家康は駿府(現在の静岡)で死去した。 遺命によって遺骸はただちに駿河国の久能山に葬られ、同年中に久能山東照宮の 完成を見たが、翌・元和3年(1617年)に下野国日光に改葬されることとなった。 by wikipedia |

長い通路〜(まだ大丈夫) |

急な階段〜(敢え無く絶命。。。) |

家康さんのお墓の前で係員さんが説明してくれます |

こちらが家康さんのお墓、奥宮宝塔といいます |

「叶杉」杉のほこらに願い事をすると叶うそうです |

「奥宮」という御祭神のお墓所 |

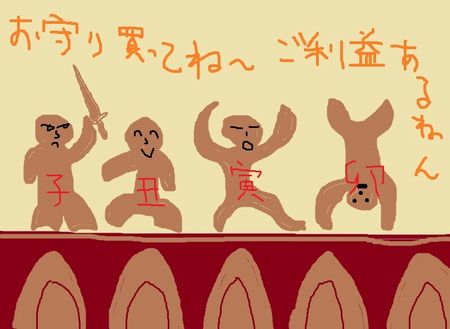

奥宮を見学した一同が向かったのが最後の本殿です。 本殿には「鳴き龍」があることで知られています。 本殿は残念ながら撮影が禁止されていましたので、久々に管理人の前衛アートでご紹介しましょう。

本殿の正面玄関で汚い靴を脱ぎ、そのまま色彩豊かな廊下を進んでいきます。 鳴き龍は廊下の先にある「拝殿」の天井に描かれていました。 ものすごく大きな龍ですね〜。 以前も見たはずですが、 あらためて感動を覚えます。 拝殿では係の方が鳴き龍について説明をし、拍子木を鳴らして音を聞かせてくれます。 ちょうど前の集団が説明を受けている間、我々は拝殿の手前で待っていましたが、 待っている間に、タレントのウェンツにそっくりな研修生が色々事前説明をしてくれました。 その説明によりますと、なんでも鳴き龍の音の聞こえ方は湿度などによっても変るんだとか。 今日は少し湿度が高い日なので 鳴き龍の音もいつもよりも響くんだそうです。 確かに拝殿の手前で待っている場所でも、拍子木の音が非常に響いて聞こえました。 実際に拝殿に入って目の前で拍子木を鳴らせてくれたときは、 先程の比ではなく大きな音が共鳴していました。 ちなみに管理人が小学生の頃に修学旅行で来たときは、係の方が拍子木を鳴らすのではなく、自分の両手を合わせて音を出したのを覚えています。 観光客が増え、行列ができるようになったため、今では係の方が拍子木を打って音を聴かせるようになったんだそうです。 |

鳴き龍 |

鳴き龍の後ろには薬師十二神将が祭られていました。 薬師十二神将は薬師如来を護る護衛隊です。 一部隊は7,000名で、薬師如来の十二の願いにそれぞれ一部隊づつ割り当てられており、戦う相手は煩悩で、7,000×12=84,000の煩悩を除くのが使命なんだそうです。

また十二神将は十二支に割り当てられ、一日をそれぞれ2時間づつ担当し、無事を守る役割もあるんだとか。 鳴き龍を聞いたあとは、自分の干支のところでお参りをしていきます。

|

薬師十二神将 |

ご紹介した以外にも、色々な建物がありましたのでご紹介しましょう。

|

【国宝】唐門 全体が胡粉(ごふん)で白く塗られ、 「許由と巣父(きょゆうとそうほ)」や 「舜帝朝見の儀(しゅんていちょうけんのぎ)」など 細かい彫刻がほどこされています。 |

【重要文化財】祈祷殿 結婚式や初宮などのご祈祷が行われます。 |

【国宝】回廊 陽明門の左右に延びる建物で、 外壁には我が国最大級の花鳥の彫刻が飾られています。 いずれも一枚板の透かし彫りには、 極彩色がほどこされています。 |

【重要文化財】御水舎 水盤は元和4年(1618)九州佐賀藩主 鍋島勝茂公によって奉納されました。 |

普段は近くで見れないオブジェPart1 |

普段は近くで見れないオブジェPart2 |