青葉城址のお次は伊達政宗公のお墓がある瑞宝殿に参ります。

こちらも以前国分寺連合で観光したことがありますね。

青葉城址から瑞宝殿までは車で10分少々。 瑞宝殿の建物はまだ記憶にあるのですが、

道のりや周囲の環境はもう全然覚えてないです^^;

なんとなくですが、瑞宝殿は平地にあったような気がしていたのですが、 ちゃんとしっかり山の中でした。。。 車で駐車場までは行けますが、そこからまたしばらく坂道を登らなければなりません。 また水分抜けちゃうね>_< |

正宗山瑞鳳寺の駐車場から坂道を少し登りますと、道が二手に分かれています。

左は入口、右の道は帰り道のようです。 左の入り口の先を見ると、結構長いですよ・・・

あそこまで登らないといけないのかぁ。。。 しかも結構山奥でクマ出そう・・・

現に「クマ注意」の看板あるし>_<

以前草津温泉に旅行に行ったときに安中榛名でクマに襲われてからトラウマに・・・

こちらの正宗山瑞鳳寺は藩祖伊達政宗公の菩提寺として寛永14年(1637)に二代忠宗公によって創建された御一門格寺院です。 ご本尊は釈迦、文珠、普賢の三体で、平泉手越寺より遷したものです。 梵鐘は寛永14年忠宗公の寄進によるもので県指定の文化財になっています。 本堂前の冠木門は三代綱宗公側室椙原お品邸にあったもので俗に高尾門と呼ばれています。 |

お寺の入り口は静かで厳かです |

うわっ! また階段! |

手水所跡と書かれていました |

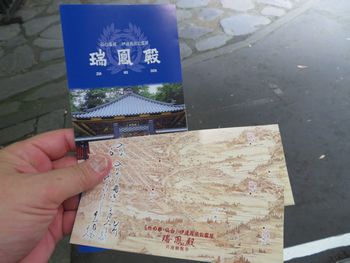

ようやくチケット売り場に到着しました。 ここまで来ればもう大丈夫。

ここでチケットを購入してまずは瑞鳳殿に向かいます。

土曜日、日曜日ならば観光客も多そうですが、今日は数人しか観光客いませんね。 ますますクマ注意が現実味を帯びてきます。。。 |

この先に瑞鳳殿があります |

チケット売り場に到着〜 |

チケットをご購入〜 |

まずは一番のメイン、瑞鳳殿にまいります。 チケット売り場からは徒歩で20秒ほど。

おお〜〜、そうそう、こんな感じでしたよ。 建物の雰囲気変わっていませんね。

少しくらい古くなった感があるかな〜と思っていましたが、以前のままなのではないでしょうか。

相変わらず厳かな建物です。

まず目の前にあるのは「涅槃門」と呼ばれる立派な門です。 涅槃とは煩悩を取り去った悟りの境地となる状態を意味し、広くは死という意味にもなります。 瑞鳳殿の涅槃門は樹齢数百年の青森檜葉を用いて再建され、正面扉上部の蟇股には瑞獣「麒麟」、左右の妻飾りには「牡丹と唐獅子」など消失前と同様な豪華な飾り彫刻がほどこされています。 |

こちらが涅槃門です |

涅槃門の脇を通り過ぎると、目の前に階段があります。 この会談の途中には伊達政宗公に使えていた家臣の灯篭が並んでいました。

一番最初にあったのは片倉小十郎、片倉さんは正宗公の第一の家臣ですからね。

更に片倉小十郎亡き後を引き継ぎ内政を支えた茂庭良元の灯篭もありました。

|

片倉小十郎さんの灯篭 |

政宗公は生前、ホトトギスの初音を聴くため、ここ経ヶ峰二ぼ彫り、同行の家臣に死後はこの地に墓所を造るよう命じていました。 この遺言に従い、寛永13年(1636)5月24日、江戸で70年の生涯を終えると、仙台に運ばれ、葬られました。

霊屋瑞鳳殿は翌年の10月に完成します。 木造三間四方の建物は漆極彩色によって仕上げられた桃山文化の遺風を伝える豪華絢爛な廟で、蟇股に瑞鳥、欄間に飛天、花頭窓に鳳凰、隅柱に獅子頭など躍動感あふれる彫刻が施されました。

霊屋内部には須弥壇が設けられ、政宗公の尊像が安置されており、壁や天井には仏画や鳳凰などが描かれました。 瑞鳳殿は昭和6年(1931)に国宝に指定されました。 昭和20年の戦災により消失してしまいますが、昭和54年に再建されました。

本殿の扉は普段は閉ざされており、政宗公の命日(5月24日)、新ねんの拝礼式など特別な場合にご開帳されます。

|

瑞鳳殿の正面 |

家臣の灯篭群の階段を上りますと、拝殿が鎮座します。 こちらは拝礼のために整えられた施設で、正面扉を開けると、橋廊下、から門を通して瑞鳳殿内に安置された政宗公の尊像に拝礼することができたとされています。

また側面からも回廊が伸びていて、御供所ともつながっていました。 正面扉上には江戸時代の名書家佐々木文山の筆による扁額がありました。 現在の拝殿は瑞鳳殿がよく見えるように簡略化されているそうです。

現在の瑞鳳殿と拝殿の間には橋廊下と呼ばれるエリアがあります。 橋廊下は吹き放しで両側に勾欄を設けていました。 橋廊下左右の空間には家臣が奉納した灯篭が5基ありましたが、現在は礎石のみが残されています。 |

こちらが立派な拝殿です |

瑞鳳殿の正面 |

瑞鳳殿を斜めから激写 |

殉死者の供養塔だそうです |

瑞鳳殿の装飾です |

非常に細かく華麗な装飾ですよね |

瑞鳳殿のには資料館がありました。 残念ながらこちらも撮影禁止でしたので、写真は入口のみです。 資料館の中はそんなに広くはないですが、政宗公のご遺体が安置されていた大きな壺の模型があったり、城にある資料館とはちょっと異なる、お墓ならではの資料館になっていました。

|

資料館の入口です |

瑞鳳殿と資料館を見学した後は、通りを挟んで反対側にある感仙殿・善応殿に参ります。 瑞鳳殿は初代藩主の政宗公の霊屋でしたが、こちらの感仙殿は2代藩主の伊達忠宗公の霊屋、善応殿は3代藩主伊達綱宗公の霊屋となっています。

とその前に、大きな石碑が建っていました。 こちらの石碑には「弔魂碑」と彫られていました。 こちらの碑は戊辰戦争における仙台藩士および旧幕臣、米沢藩の仙台応援隊士らを含む殉職者1260名及び民間で犠牲となった多くの方の霊を弔うために、伊達家(14代当主伊達宗基)と旧仙台藩士が出資し、明治10年に建立されました。 |

|

伊達忠宗公は慶長4年(1599)政宗公とその正室愛姫の第二子として生まれ、寛永13年(1636)政宗公の死去により38歳で二代藩主となりました。 仙台城二の丸や東照宮の造営、新田開発、諸制度の整備改革など藩政の基盤確立に努め、万治元年(1658)仙台城内において60歳で没し、この地に葬られました。

三代藩主伊達綱宗公の命により原田甲斐宗輔らを総奉行として霊屋感仙殿の造営に嫡子、没後約6年をかけて寛文4年(1664)完成をみました。 感仙殿瑞鳳殿の形式を踏襲した秀作で国宝に指定されていましたが、昭和20年の戦災で焼失し、礎石などを残すのみとなりました。 再建されたのは昭和60年です。

|

感仙殿の霊屋です |

感仙殿までの階段 |

感仙殿の正面の装飾 |

伊達綱宗公は忠宗公の第6子として寛永17年(1640)に生まれ、万治元年(1658)忠宗公の死去により19歳で三代藩主となりましたが、幕府よりわずか2年で隠居を命じられ、以後は江戸の品川下や四季で余生を送りました。

隠居後は、和歌、書画、能や茶道などの芸術分野で才能を発揮し、数々の秀作を残しました。 正徳元年(1711)71歳で没し、霊屋善応殿が5年後に完成。 瑞鳳殿や感仙殿に比べ簡素な造りでしたが、規模は踏襲されました。

こちらも戦災で消失し昭和60年に再建されました。

|

善応殿の霊屋です |

善応殿の正面の景色 |

善応殿の奥には感仙殿が見えます |

瑞鳳殿、感仙殿、善応殿などのような霊屋が建てられたのは、初代、2代、3代までなにでしょうか。 こちらの感仙殿や善応殿の横には、「妙雲界廟」があります。 こちらは9代藩主周宗、11代藩主斎義とその夫人芝姫の墓があり、総省して妙雲界廟と呼ばれるそうです。

|

|

|

こちらの敷地の中にはアジサイが非常に多く植えられていました。

行きに上った階段の両端には見事なアジサイが咲いていました。

ちょうど今が見ごろなのではないでしょうか。 瑞宝殿の建物の脇にも咲いていましたが、

やはりこの階段の両脇のアジサイのように群生しているほうが、より綺麗に見えますね。

こんなに多くのアジサイを見たのは、鎌倉のアジサイ寺や、小田原の最乗寺以来かもしれません。

瑞宝殿以外にもこのような見どころがあったとは知りませんでした。

|

|

|

本当はまだ先のほうも見学できるよう道が通っていたのですが、

その道を「クマ注意」の看板がふさいでいます。 なんでもつい最近ここでクマが出没したそうですよ。

なんだか森の中で、少しジメジメしていて、安中榛名でクマに遭遇したときと非常によく似たシチュエーション。

これは早く立ち去ったほうが良いね!!

|

|