楽しい旅行もあっという間に2日目になってしまいました。

2日目の最初に向かったのは定規山です。

実は仙台「定規山」という観光地があるって知ったのはつい最近のこと。

テレビでバナナマンとサンドウィッチマンが仙台を旅行するっていう番組をやっていたのですが、

その中で紹介されていたところなのです。 テレビでは、今回ご紹介する西方寺とともに、

すぐそばにある豆腐店で頂ける「三角油揚げ」を紹介していました。 今回は西方寺も三角油揚げも

両方いっときましたが、まずは最初にご来店した「西方寺」をご紹介します。

今朝は京阪ホテルを出発したのが9:30頃。 ここから一般道で仙台から西の方角に進みます。 仙台から西の方角は、山岳地帯に入っていくのですが、そこには秋保温泉という有名な温泉地もあります。 秋保温泉は仙台市街から車で30分少々。 こんなに市街から近いところに温泉があるなんてうらやましいです。 定規山へは、高速道路などは使用せず、ずっと一般道をひた走ります。 到着は10:20頃。 さ〜お参りしますか!(すでに心は三角油揚げにいっているけど。。。) |

こちらが西方寺の正面になります。 とても広々した境内で、ゴチャゴチャしていないのが良いですね。

門をくぐり、左手に手水舎、右側には子供を連れた仏像、正面に大本堂があります。 前にテレビで見たときは、

もっと古めかしい建物だったような気がしますが、本堂はとても新しく綺麗でありました。

|

西方寺の正面入り口です |

手水舎 |

子供を連れた仏像 |

こちらが大本堂の外観です。 とても立派な建物ですね〜。 瓦や壁の塗装などを見る限り、

最近改修したばかりの感じがしますね。 とても厳かな雰囲気の本堂です。

こちらの大本堂には定義阿弥陀如来がいらっしゃいます。 一生に一度の願いが叶うといわれ、昔から多くの参拝者が訪れています。 ちなみにホ^ムページを見ますと、こちらの大本堂は6年の歳月をかけて平成11年11月に完成したんだそうです。 どうりで新しいわけですね。 |

こちらが大本堂です |

こちらは本堂の中に入れるようですよ。 中に入りますと、中はなんとも煌びやか。

正面にはお堂がありまして、ものすごい装飾ですよね。

更にお参りの方が座る座敷の上には、名前がなんていうのか知りませんので、

見た目から勝手に「ゴージャスな照明器具」と名づけた照明のようなものがありました。

こりゃすごい細工と装飾ですよね。 でもさすがにちょっと派手派手すぎやしませんか!?

|

こちらの階段を上って中に入ります |

本堂内の景色はこんな感じです |

こちらが定義阿弥陀如来!? |

ゴージャスな照明器具 |

|

本堂に向かって右手のほうには五重塔があります。 こちらの五重塔は、本堂と異なり、

屋根や壁を塗装したりしていませんね。

個人的にはこういう木の感じをそのまま出しているほうが良いな〜と思うのですよね〜。

こちらの五重塔もホントに立派。

おそらくそんなに古いものではないと思うのですが、説明書きを見てみると、

ご本尊は阿弥陀如来で、毎月7日にご開帳があるそうです。 漢字が読めなかったのですが、年号で1986年とあったので、この年に建ったのかもしれません。

ということは36年前ですね。 意外に新しい。

|

|

|

|

先ほどの大本堂を正面に見て、左側には「御廟貞能堂」があります。 御廟貞能堂の前には大きく立派な山門があり、通りには土産物屋が並んでいます。 雰囲気からしたら、元々はこちらがメインだったのかなと想像しますね。

こちらの山門は昭和7年に建立されたそうです。 楼門形式で、設計・施工は気仙大工・巨匠の花輪喜久蔵さんだそうです。 山門の中には金剛力士像が2体、世親・無著菩薩が2体立っておりました。 |

密迹金剛神(阿形) |

那羅延金剛神(吽形) |

世親菩薩 |

無著菩薩 |

山門を抜けると、何か昔ながらの良いたたずまいの景色が広がります。 構造物1つ1つに歴史を感じますよ。 大本堂や五重塔はちょっと新しすぎて風情が足りないよね。

それに引き換え、こちらの雰囲気は最高です。

いや〜今日は2日目ってこともあるけど、早くも足が終わり始めていますよ。 後で分かったのですが、一日目終了時点で、すでに両足の小指、薬指、計4本の指先に豆ができてました。 ちょっと靴が合わなかったのかな。 |

|

|

|

こちらが「御廟貞能堂」です。 昔は茅葺屋根で小さく質素なご堂だったそうです。 建物が古くなっても「立て替えはならない」との先代からの言い伝えにより増築し、昭和2年(1927年)現在の六角堂の形となりました。

平成11年(1999年)まで、西方寺本堂として御本尊が安置され、ご祈祷が行われていました。 御本尊が大本堂に遷されてから「御廟貞能堂」となったんだそうです。

こういう歴史を感じさせる建物は非常に興味深いですね。

|

|

|

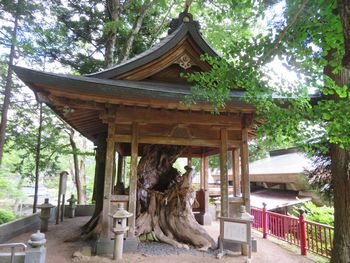

「御廟貞能堂」の奥のほうにも道が続いていました。 お嫁さんはもうダウンして戻ってしまいましたが、やっぱり管理人はせっかく来たんだから、見過ごしがないようにしたい!

ということで頑張ってあるきましたら、非常に立派な「けやき」の大牧が祭られていました。

こちらは天皇塚・連理のけやき(縁結びのご神木)と言います。 こちらは壇ノ浦で亡くなられた安徳天皇の遺品を埋めて冥福を祈り、その墓標として植えられた2本のけやきが残っているんだそうです。 成長とともに絡み合い、2本が1本に結ばれたことから「連理のけやき」と呼ばれ、良縁を願う人々の信仰を集めるようになったそうです。 現在は、その傍らから子供の木や孫の木が野比、子授けや子孫繁栄を願う方もお参りするそうです。 |

|

|