穴子丼で腹が満ちましたので、そろそろ歩いて観光に回りますかっ!

さんとり茶屋さんからまた遊覧船のほうに戻り今度は海とは反対側に進んでいきます。

遊覧船の桟橋から徒歩で2分位のところには「瑞巌寺」というお寺があります。

こちらは先ほど見学した「五大堂」の本殿になります。 瑞巌寺は伊達家ともゆかりのあるお寺。

本堂や庫裡の中を見学することができましたが、なんともお寺というより御殿って感じ。

さすが栄華を極めた伊達家ゆかりのお寺ですよね。 外側はお寺の雰囲気なのですが、

中に入るとどことなく京都の二条城の二の丸御殿を思い出しました。 なんとも見事なお寺でしたよ。

|

先ほどの遊覧船乗り場から道路を渡って反対側に瑞巌寺の「総門」がお出迎えしてくれます。

総門の手前には大きな石柱がありまして、寺の名前が掘られていますが、見事な筆遣いです。

石柱を通り過ぎ少し行くと両脇にお土産屋さんがあり、その先が総門になっています。

なんだか今日は工事中のところが多くて、この石柱の横も工事していたし、 本堂や庫裡の近くも工事していたし、ちょっと雰囲気台無しよね。 まぁ管理人が観光地に行くと工事中によく遭遇するからね。 もう慣れっこです^^ |

こちらが総門です |

大通りに面したところに石柱があります |

両脇はお土産屋さんです |

居を抜けますと、長い参道が現れます。 なんだか不思議な参道ですね。

由緒正しいお寺さんの参道って両側に背の高い大木が並んでいるところが多いのですが、

なんだかここのは木が低いし小さいのね^^;

もしかしたら東日本大震災の津波で枯れてしまったのでしょうか。。。

一部大木の根元だけが残っていましたが、これももしかして枯れて倒れる恐れがあったため、

切り倒したのかもしれませんね。

また、参道の更に外側には岩を切り開いたといいましょうか、山をくり貫いて石仏を掘った感じ、 ちょうどテレビで見たことがあるバーミアンの石仏(あんなに大きくはないですが)のような感じの仏像が 沢山彫られていました。 でもまずは正面の参道を歩きたかったので、この石仏達は帰りに見学したいと思います。 参道の脇にはお堂や石碑もありますね。 お堂は東日本大震災の「復興地蔵堂」だそうです。 こちらの堂宇は、東日本大震災鎮魂慰霊、復興祈願として「わらべ地蔵を被災地へプロジュクト」により発眼、今日との仏師、冨田陸海師により彫刻された地蔵菩薩を安置した復興地蔵堂です。 地蔵菩薩は、瑞巌寺第130世住職、起雲軒老大師により悲母地蔵と命名されました。 |

見通しの良い参道ですね〜 |

こちらには「忠魂碑」と書いてありました |

こちらが「復興地蔵堂」です |

参道を抜けますと、すぐに本堂の建物が見えてきます。 こちらの本堂も立派ですね〜。

なんだかこの建物の造りとか、庭にある枯山水などを見ると、京都の寺院を思い出します。

やはり京都の影響を受けているのでしょうかね〜。

瑞巌寺は正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、臨済宗妙心寺派に属する禅宗寺院です。 9世紀初頭、慈覚大師円仁によって開創された天台宗延福寺がその前身であると伝わっています。 13世紀中頃鎌倉幕府執権の北条時頼公が法身性西禅師を開山として臨済宗建長寺派への改宗を行い、寺名も円福寺と改めました。 しかし戦国時代を経て次第に衰退し、16世紀末には臨済宗妙心寺派に属します。 慶長9年(1604)、仙台藩祖の伊達政宗公は円福寺の復興を開始し、慶長13年(1608)には寺名を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」と改めました。 翌慶長14年(1609)、5年の歳月を経て工事が完了し、元和6年(1620)から元和8年(1622)にかけては障壁画の制作が行われています。 伊達家の菩提寺として領内一の格式を誇った瑞巌寺ですが、明治維新後は廃仏毀釈運動の影響により荒廃の憂き目を見ることになります。 そのような状況の中、明治天皇東北巡幸に際し瑞巌寺が行在所となり、内帑金が下賜されて復興の契機となりました。 平成30年には約10年におよんだ「平成の大修理」が完了し、政宗公が心血を注いで完成させた創建当初の姿が現在によみがえりました。 |

こちらが本堂 工事中なのがショックです |

本堂の手前にある「中門」です |

本堂と庫裡のコラボレーション |

こちらが庫裡と呼ばれる建物です。 ここから中を見学することができますが、残念ながら写真撮影は禁止。

中に入った瞬間の雰囲気などはホントに二条城(大きさは二条城のほうが大きいですが)のようですよ。

木造りの廊下を歩いているとキュッキュッと木が擦れる音がするところや、天井の格子状の造形もそっくりです。

周囲の様子などを見ると、一応お寺とは言っていますが、いざとなったときには城のような使い方もできますし、

尊い人を接待するための施設としても使えそうな、色々な役割を持った施設だったのではないかなと想像します。

また建物の中には部屋がいくつもあるのですが、部屋の中のふすまの絵画、更には仏像、庭には枯山水などもありましたが、

どれも非常にすばらしく、いちいち足を止めてしまうほどです。

いや〜この写真が撮れないとは・・・ 残念至極です>_<

|

こちらが庫裡の入口正面です |

ここから先は撮影禁止>_< |

庫裡の中は基本撮影禁止なのですが、1か所だけこのキャラクターのところだけ「撮影可」となっていました。

撮影禁止でストレスが大分溜まっていたので、何だか分からないまま写真だけ撮っておきました。

後で見てみると、どうやらこのキャラクターは「松島名月」さんと言うらしいですよ。 松島のキャンペーンレディで観光親善大使。 温泉むすめプロジェクトは、アニメや漫画、キャラクターや声優などのIP(IP:Intellectual Property)を通じて、 日本全国の温泉地や地方都市の魅力を国内外に発信するために作られた「地域活性化プロジェクト」なんだそうです。 こういうのは特に感想が出てこない・・・ |

|

庫裡のすぐ反対側には資料館がありました。 大分気温が上がって暑かったし、無料のようですので、

ちょっと入ってみましょうか。

残念ながらこちらも写真撮影禁止。。。 こちらはお城などにある資料館と似ておりまして、

伊達家の家系図や、当時の生活の様子、武具、絵画などが展示されていました。

|

こちらが宝物殿の正面です |

正面横の大きな瓦だけ撮影可でした |

ホントは資料館を見終わって、参道の途中からお隣の天通院に行けるようになっていたので、

石仏を見る前に、天通院を見てから参道に戻ってきたのですが、天通院については次のページでご紹介して、

ここでは、そのまま石仏達をご紹介しましょう。

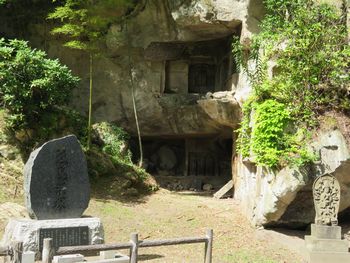

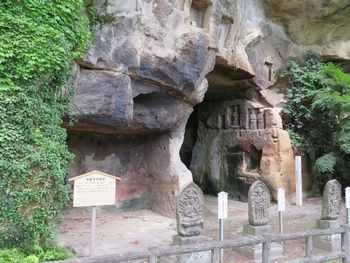

参道の両脇は小高い山のようになっておりまして、その岩をくり貫いて石仏や石碑などを彫っているようです。 ちなみにお隣の天通院の奥のほうにも同様の石仏がありましたよ。 おそらくこの一帯の山に元々彫られてたんだね。 こちらはは瑞巌寺洞窟群と呼ばれているそうです。 元来、納骨や供養のための施設で、造営は鎌倉時代にさかのぼり、江戸時代まで続いたそうですよ。 石仏の角は取れて自然に風化した感じで、江戸時代よりかなり古そうな感じがしますよ。 松島は古来「奥州の高野」と呼ばれ、浄土往生を祈念する申請な霊場だったんだそうです。 |

|

|

脇の岩山には石仏だけでなく、このようなものもありました。 こちらの洞窟の時代背景は今流行りの鎌倉時代です。 13世紀の半ばの鎌倉時代中期に諸国行脚中の北条時頼が、後に臨済宗円福寺の開山となる法身性西(後の真壁平四郎)と出会った場所と言われています。

正安2年(1300)京都嵯峨天龍寺開山の夢窓国師がここを訪れたとき、無人の窟内から天台止観を講ずる声が聞こえたそうです。 窟内には時頼の法名碑・当山中興雲居国師行状碑・三陸海嘯供養碑等が所狭しと納められています。

|

|