2日目は堂ヶ島から西伊豆の海岸沿いを一路北上して参ります。

西伊豆の海岸線を走るなんて40年ぶり位じゃないでしょうか。 その頃はまだ運転免許を持っていなかったと思うんですよね。 父親の運転で家族で旅行したのを覚えていますよ。

本当は三四郎島を見た後は、恋人岬に行く予定にしていましたが、恋人岬は昨日観光しましたので、次の目的地に参りたいと思いますよ。

ホテルの駐車場を出発したのは10:40。 更に国道136号線を北上します。 次の目的地は「土肥金山」。 「土肥」は「とい」と読みます。 金山といえば佐渡島などが有名ですが、伊豆に金山があったなんて存じ上げませんでしたよ。 土肥金山のホームページを拝見いたしますと、なんでも土肥金山は江戸時代と明治〜昭和にかけて2度の黄金期を迎えたんだそうな。 金山だけにね^^; そして金の生産量は佐渡島に次ぐ2位だったそうです。(2位じゃダメなんですか!?) この土肥金山には、ギネスブックにも載ったことがあるという250kgの金塊を展示してある「黄金館」、そして実際に金の採掘で使用していた採掘用の坑道がある「観光坑道」の2つの施設が見学できるんだそうです。 今まで石見銀山に行ったり、どこかの炭鉱跡に行ったりしましたが、いずれも本物の坑道を歩くことはなく、模型などを見学するだけにとどまっておりました。 今回は実際に使用していた坑道も歩けるということで非常に楽しみです。 |

土肥金山に到着しました 駐車場は結構混んでいました |

「土肥金山」は、国道136号線沿いにありました。 駐車場は広く、おそらく50台位は余裕で停められるのではないでしょうか。 駐車場の奥にはひときわ大きな建物がありまして、こちらがお土産屋さんになっているようです。

今日は土曜日の11時頃ということで、駐車場もかなり埋まっていますね。 お客さんはほとんど日本人ではありますが、中国人と思われる方も一定数おりましたね。 また西洋っぽい方もいましたよ。

外国から来て旅行先を西伊豆にするって、何度も日本に来ている人なのかもしれませんね。

|

こちらがチケットの販売所です |

チケットも煌びやかですね |

土肥金山に入場するには、先ほどの建物の向かって右側に入場券の販売所がありまして、そこでチケットを購入します。 チケットは園内を廻れるチケットと追加料金を支払えば、砂金採り体験もできますよ。

今回は我々は園内の入場券だしけにしておきました。 砂金が採れたとしても保管に困るもんね^^; でもほとんどのお客さんは砂金採りもやっていたようです。

料金は、観光坑道と資料館だけであれば1,000円で、これに砂金採り体験を加えると、割引で全部で1,600円になります。

|

園内には当時を思い起こされる建物などもありました |

入場券の販売所のすぐ脇に入口である「門」がありました。 ここをくぐって中に入ります。 門の脇には、当時の門番さんのような人形もありまして、前を行く外国人観光客は一緒に記念撮影をしておりました。

我々夫婦は「顔出し」には反応するのですが、こういうのにはあまり反応しません^^; でも門だけはちゃんと激写しておきました。

|

園内は綺麗に整備されています |

これが金鉱石なんだそうですよ |

紫陽花が綺麗咲いておりました |

金色の鯉がわんさかいる池 何でも金ね |

こちらが園内の様子です。 とても綺麗に整備してありまして、公園のようになっていますね。 道のわきには整然と木々が並び、池もありますよ。 池には立派な金の鯉が泳いでおり、外国人観光客は有料の鯉のエサを購入してエサやりを楽しんでおりました。

なぜか、途中で神社などもありましたが、結局あれは何の神社だったのだろう・・・ あまり金に関係したものには見えなかったのですが・・・^^; 採掘にあたり安全を祈願した神社なのかもしれませんね。

|

しばらく遊歩道を進みますと、観光坑道の入り口が見えてきますよ。 こちらの観光坑道は当時使用されていた総延長100km以上の坑道の一部を観光用にリニューアルしたものなんだそうです。

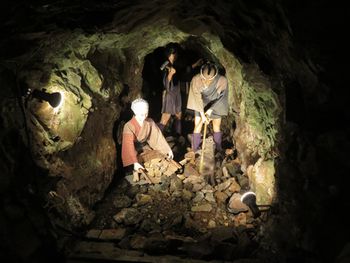

坑道の中には、当時の金の採掘現場の様子や、人々の生活の営みなどが人形によって再現されていました。 坑道の入口にはつるはしのおもちゃが置いてありまして、これを持って入口で記念撮影できるようになっていました。 外国人は大喜びです(管理人も)^^

|

こちらが観光坑道の入り口になります |

ではでは中に入ってみましょうか。 一歩坑道に入ると・・・ おお〜〜! ものすごい涼しい! 坑道の中は一気に気温が下がりますね。 クーラーがきいた部屋にいるみたいですよ。 外の気温は30℃を超えていたと思いますので、子の涼しさはホントにありがたい!

もう外に出たくなくなっちゃいますよ。

|

坑道の入り口を入るとこんな感じ 涼し〜 |

こちらが坑道内の地図です |

坑道内には、「山神社」「黄金の泉・銭洗い場」という2つの金運アップのパワースポッツがありました。

今回は事前調査をあまりしていなかったので、写真を撮るだけになってしまいましたが、「山神社」では『黄金の鳥居』に触れ、「黄金の泉・銭洗い場」でお金を洗えば金運アップ間違いなしなんだそうです^^

|

こちらが銭洗い 鎌倉にも同じようなのあるね |

これが『黄金の鳥居』か〜 すごく浮ついている |

坑道は30m位置きに、人形達による当時の生活の様子を再現したスポッツがありました。 実際に金を採掘している様子や、仕事終わりに風呂に入っている様子。 食事をしている様子など、なかなか興味深かったです。

人形による再現だけでなく、看板には文字情報も記載されておりましたので、より詳しく知識を得ることもできます。

|

こちらの写真は「山留」という様子をあらわしたものです。 留木を使って、落盤や落石を防ぐため、坑道の普請をする作業を山留と言います。 これに従事する作業者を山留大工と言います。

山留には、目的・場所により数多くの種類があり、特殊な技能を要する作業だったそうです。

|

|

こちらの写真は「送風」という様子をあらわしたものです。 名称の通り風を送る作業です。 採掘が進み、切羽が深くなると、通風が悪くなり湧出する温泉熱もあって、気絶え(酸欠)で倒れたり、灯火も消えて作業ができなくなります。

これを防ぐため、各所に唐簔(木製の手回し送風器)を使って、空気を切羽に送り込んでいたそうです。

|

|

こちらは坑内の風景を再現したものです。 坑内の通路を廊下と言います。 穿子は足半(短い草雑)をはき、当尻を腰につけて真っ暗な廊下を片手に杓(植物油を用いた灯)を持ち、合砂(ホッパともいう)や鑚を担って切羽に向かっていたそうです。

坑内の採掘現場のことを切羽(きりば)と言います。 江戸時代には、女性も坑内で働くことが多く、なかには夫婦一緒に働き、男は金堀り、女は運搬の仕事をしました。 坑内は、地熱や温泉熱で大変暑いので、裸に近い姿で働かざるを得ませんでした。 |

|

|

坑道は薄暗くて、所々天井が低い場所もありますので、歩くときは注意が必要です。 坑道内で壁を触ってみましたが、硬く冷たい石の壁でした。 ただところどころ安全のためは、プラスチック素材などで補強している部分もありました。

いや〜実際の坑道を歩けて非常に良い経験ができましたよ。

|

|

|

観光坑道を出ますと、すぐのところに金山資料館の入り口があります |

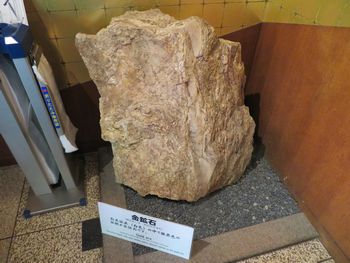

坑道を出ますと、お次は屋内の展示場に参ります。 こちらは「黄金館」という施設で、当時のお代官様の人形があったり、千石船が置いてあったり、世界の様々な鉱物が展示してあったり、なかなか特徴ある展示物があって見ごたえがありました。

|

土肥金山さんは人形好きよね^^ |

巨大な金鉱石が!! |

大判小判がザックザクです |

こちらは江戸時代の千石船です |

中でも一番目を引いたのが、本物の金塊でしょう! 金塊は2種類ありまして、1つは12.5Kgの金塊、もう1つがすごいです! こちらはギネスブックにも認定された世界一の巨大金塊なんです。 その重量は250kg!

さすがに展示場には警備員さんも常駐しておりました。

こちらは小さいほうの金塊ですが、それでも12.5Kgありますよ。 厳重に暑いプラスチックの入れ物に入れられております。 入れ物には丸い穴が開いておりまして、そこから手を入れて、金塊を触ることもできるんですよ。 小さいほうの金塊は見た目にはそんなに重そうに感じないのですが、実際に手を入れて持ち上げようとしても、びくともしません! 最初にお嫁さんが持ち上げようとしたのですが、まったく動かないので、「大げさだな〜」と言っておりましたが、実際に管理人が持ち上げようとしても少し横にスライドする位で、全く持ち上げられません。 これは大昔は持ち運びするの大変だったでしょうね。 |

この延べ棒で12.5kgですって! |

なんと、こちらが250Kgの金塊ですよ。 これはホントにデカイね。 こんなの見たこともないですよ。 こちらも入れ物の横に穴が開いておりまして、金塊に触ることができます。 こちらの金塊はしたが固定されていたので、動かすことはできませんが、触ることは可能です。

まぁたとえ固定されていなくても、さっきの小さい金塊ですら満足に動かせなかったで、動かそうとも思いませんけどね^^; 入れ物に説明書きがありましたが、現在の価値(2024.07.06時点)で33億73千万円だそうですよ。

もう桁が違いすぎて驚きもしないですね。 価値は別として、実は管理人は貴金属の塊(特に銀)に興味津々で、以前から銀の延べ棒が欲しいな〜と思っていたり、銀の食器を見るとまじまじと見てしまうこともありましたが、実物を見るとやっぱり金もいいね^^

|

これがギネスに登録されている250kgの金塊です! |

黄金館を見終わりますと、最後のコーナーがお土産物屋さんになっておりました。 ここには金や小判に関するお土産物が数多おかれておりましたよ。 管理人の大好きな金箔ソフトクリームもありましたが、1000円もしたので、今回はやめておきました。

この後魚介の店で昼めし食うしね。 管理人は小判好きなので、小判にまつわる何かをお土産にしたいと思っておりましたが、そこにお安めで小さい銀色の小判を発見! この小判をお財布に入れておくと、金運が上がるんだそうな。

お値段も300〜400円位でしたので、これをいっときました。 普段は自分のためにはお土産はほとんど購入しない管理人ですが、今日は小判ということで久々に購入してしまいました。

|

ささやかなお土産^^; |

砂金採り体験の会場は広々しています |

団体様ごとに場所が異なりレクチャーを受けます |

砂金採れるかな〜!? |

土肥金山の最終コーナーが、砂金採り体験のコーナーでした。 今日は砂金採りのチケットは購入していないので、実際に体験することはできませんが、近くで様子を見ることはできるんだそうですよ。

かなり広い部屋には、細長い水槽がありまして、この水槽の中に砂が入っています。 色々土地の名前が書いてありましたが、きっとその土地の砂が水槽に入っているのかもしれませんね。

今日は30〜40人のお客さんが砂金採りを楽しんでおりました。 施設の方が、砂を掬って金を探し出す容器の取り扱い方法をレクチャーし、それを見様見真似でお客さんが体験していくようになっていました。 採取した砂金は小さな小瓶に入れてお持ち帰りができるそうですよ。 ただ管理人が見ていた時は、「砂金が見つかった!」との声は聞かれませんでした。 管理人は汗がダクダクでちょっと熱中症気味になってきたので、椅子に座って冷たいコーヒーを飲んでおりましたが、お嫁さんは粘り強く砂金採りを見学しておりました。 旅行を計画していたときは、西伊豆にはあまり目立った観光施設がなかったので、その中でも良さそうな土肥金山を選んだのですが、正直そんなに期待をしていなかったんですよ。 でも実際に入ってみると、本物の坑道に入れたり、巨大金塊を触れたりと、かなり大人でも楽しめる施設となっておりました。 ここに来て見てよかったです。 |