石廊崎を観光した後は、予定では堂ヶ島に行って遊覧船に乗るつもりでいたんです。 でも所要時間などを考慮すると、船に乗っている時間は無さそう・・・ というのも、2日目の観光で一番お嫁さんが行きたいと言っていたのが、韮山反射炉だったんです。

更にその後には、行きたいと思っててず〜っと行けてなかった「山中城跡」にも行こうとしていたんです。 もちろん「山中城跡」は管理人の希望ね^^ なにしろ100名城の1つですからね。 そんなに遠くないからいつでも行けると思っててまだ一回も行けてなかったんですよね。

中山城跡は行けなくても、韮山反射炉に行けなかったら、ぶっ飛ばされちゃいます。

ということで、今回は堂ヶ島はスキップして、一路、韮山反射炉に向かうことにしました。 ただ韮山反射炉は伊豆半島の北部で沼津が近い地理なんですが、伊豆の南端からは結構距離があるんですよ! 三浦半島で三浦市から横浜に出るのとはわけが違う! しかも高速道路もほとんどないので、中伊豆の一般道をひた走り、なんとか時間内に韮山反射炉に到着することができました。 途中何度か道の駅でトイレをお借りしたりしていましたが、学生の頃によく伊豆に行っていたときに走った、螺旋状の道路や天城超えなど懐かしい道も走ることができました。 いや〜なんだか学生のころを思い出すね〜。 先ほどの石廊崎から大分時間かかりました。 石廊崎を出発したのが12:45で、韮山反射炉に到着したのが15:00ですからね〜。 2時間15分もかかりましたよ。 こりゃ堂ヶ島なんて行ったら、韮山反射炉が閉まって、アッパーカットの刑でしたよ。 危ない危ない。 今回の旅行では、1泊2日で伊豆半島をグルリと一周しようと思っていましたが、ちょっと甘かったね。 一周するんだったら2泊3日は必要です。 でも今回伊豆に来てみて分かりましたが、観光地が結構多いんですよ。 なのでメジャーなシャボテン公園とかバナナワニ園などの定番観光地に行かなかったとしても、他にも見どころがたくさんあります。 なので、今回は一周できませんでしたが、また少し時間を置いて旅行に来ても観光地には全然困らないと思います。 次回来たら、次こそ西伊豆を回ってみたいですね。 |

石廊崎を出て最初に寄った道の駅 |

山の中で周りに何もないので貴重な駅です |

石廊崎から韮山反射炉までは2回のトイレ休憩をはさみました。 1回は天城超えの上り坂の途中にある道駅、あと1回は韮山反射炉まであと15分位のところにある道の駅(どーしてもトイレ我慢できなかった^^;)。

こちらが最初にお邪魔した「旅の駅 吉丸」という道の駅(旅の駅!?)です。 きっと昔からあるんだろうな〜。 ここまではそんなにトイレ休憩できるところがなかったので、割と寄り道する方も多いのではないでしょうか。

店内は軽食を頂けるスペースと、あとはお土産物。 軽食のスペースではソフトクリームも売っていましたが、よく見るとスジャータ・・・ グッバイ!

|

伊豆半島ジオパークHPより拝借いたしました こちらが天城超えの国道414ループ橋です。 昔は何度も通った道です。懐かしいです |

|

|

こちらの村の駅は結構大きいですよ。 高速道路のパーキングエリアみたい。 さっきのは「旅の駅」だったし、今回のは「村の駅」。。。色々種類があるのね^^; さてこちらの敷地内にはお土産物屋さんも当然ありますし、お菓子の専門店、宿泊施設などもありました。

駐車場はかなり広いですが、ほとんど埋まっていましたよ。 人気の道の駅なんですね。 今回はお土産物はもういいので、トイレを済ませた後に、お菓子の専門店に入ってみましたよ。 こちらはイチゴ関係の各種お菓子を販売しているお店でした。 クッキー類、イチゴケーキ、バームクーヘンなど多種多様です。

|

いちごBonBonBerryの外観 |

店内はイチゴ商品一色です |

ソフトクリーム超まいう〜 |

バームクーヘンも超まいう〜でしたよ |

お店にはソフトクリームもありましたよ。 もちろんお味はイチゴ。 こちらはスジャータではなくオリジナルのソフトクリームみたいです。 種類はイチゴだけのソフトとミックス、あとはバニラの3種類です。

そういえば今回の旅行では、まだ一回もソフトクリームを食していなかったですよ。 これはここで頂いておかねばなりません! ということで、管理人はお決まりのミックスをご注文〜。

とても綺麗に巻いてくれていますね〜。 ではではまずは一口・・・ んまい〜! イチゴの淡い味とほんの少しの酸味が、バニラと混ざりあって非常にまいう〜です。 これは多分イチゴだけのソフトだと、管理人にはイチゴが強すぎると思うのですが、管理人的にはやっぱりミックスにしておいて良かったです。

もちろんイチゴ好きの方は全部イチゴのも良いと思いますよ。 これとは別にイチゴのバームクーヘンも購入したのですが、帰って食したら超まいう〜でしたよ。

|

韮山反射炉の駐車場に到着しました |

恒例の顔出しにチャレンジ! |

何度か休憩をしながらようやく韮山反射炉に到着することができました。 駐車場に停めたときから離れたところに佇む韮山反射炉が見えますよ。 施設はかなり綺麗なんですが、こちらも出来てそんなに経っていない感じがしますね。

前からお嫁さんが行きたいと言っていたので、インターネットで検索してどんなものか写真は見たことがあるんですが、これはなかなか他では見れない建築物ですね。

韮山反射炉の駐車場は広く余裕があります。 平日の日が傾きかけている時間帯なので、観光客はまばら。 やっぱり平日は人が少ないからいいね〜。 でも反射炉の前に行ったら、説明する係の方がいたのですが、もうお客さんが少ないから説明したくてしょうがない感じだったんですよね。 でも管理人としてはゆっくり見たいので、丁重にお断りしておきましたm(_ _)m |

こちらが資料館の建物です |

チケットをご購入〜 |

映像で韮山反射炉についてお勉強します |

展示物も豊富でした |

韮山反射炉の建築物に行く前に、資料館で事前知識を入れておきたいと思います。 資料館の中には鉄に関する資料や反射炉など製鉄に関する資料などが展示されていました。 また映像や音声で韮山反射炉について説明するシアターが用意されていました。

視聴時間は約10分位なので、丁度良いくらいです。 非常に分かりやすく歴史や反射炉の構造、製鉄の手順などがまとめられていて良かったですね。 多分事前知識なしに反射炉の建築物を見ても、フ〜ンで終わっちゃうもんね。

もしご来店する際は、まずはここで紹介ビデオを視聴するのをお勧めしますよ。

|

こちらが韮山反射炉の全体像です。うまく撮れた^^ |

資料館を抜けると、目の前に韮山反射炉が佇んでおります。 日が少し傾きかけているので、夕日にあたった建物が非常に良い色になっていますよ。 建物の煙突部分には補強のための鉄の格子がはめられていますが、これは耐震ためにつけられたもので、元々なかった設備だと思います。

写真などではこの鉄の格子が特徴的なので、なんとなく韮山反射炉と言ったら鉄の格子! みたいなところがありましたが、ないほうが良いのかもね^^; 鉄の補強は煙突の外側ではなく内側ではダメなんでしょうかね〜。

|

反射炉の根元の部分 |

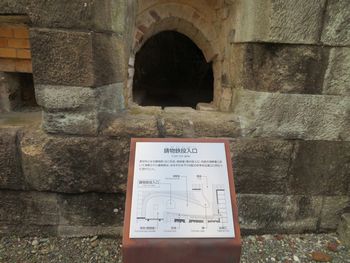

燃料となる石炭の投入口です |

ここから原材料の鋳物鉄を入れて溶かします |

煙がこちらの煙突から放出されます |

鋳台に鋳型を置いて溶解した鉄を流し込みます |

溶解した鉄をかき混ぜたり、取り出したりする穴 |

反射炉とは、銑鉄(砂鉄や鉄鉱石から作った粗製の鉄で不純物を多く含む)を溶かして優良な鉄を生産するための炉です。 銑鉄を溶かすためには千数百度の高温が必要となりますが、反射炉内部の溶解室の天井部分が浅いドーム形となっており、そこに炎や熱を「反射」させ、銑鉄に集中させることで高温を実現する構造となっています。

このように、反射させる仕組みから反射炉と呼ばれました。 溶かした鉄は、鋳型に流し込んで大砲などに加工されました。 過去にされた発掘調査では、砲弾の鋳型などが発見されています。

炉体と煙突の部分を合わせた高さは約15.7m、実際に稼働した反射炉が残っているのは日本でここだけです。 稼働当時、反射炉の周囲には各種の作業小屋や倉庫などが建ちならび、多くの職人が働いていました。 by 伊豆の国市HPより

|

|

|

嘉永6年(1853)のペリー来航により、日本は外国の脅威にさらされました。 江戸湾海防の実務責任者となった江川英龍(坦庵)に対して、幕府は江戸内湾への台場築造と並行して、反射炉の建造を命じます。

ペリー来航以前から反射炉の研究を続けていた英龍でしたが、蘭書の記述のみを頼りに反射炉を建造するのは、非常に困難な事業でした。

建設予定地は下田港に近い賀茂郡本郷村(現下田市高馬)とされ、その年の12月には基礎工事が始められました。 しかし、翌安政元年(1854)3月末、下田に入港していたペリー艦隊の水兵が反射炉建設地内に進入するという事件が起こりました。

そこで、急きょ、反射炉建設地を韮山代官所に近い田方郡中村(現伊豆の国市中)に移転することになったのです。 反射炉は、ヒュゲニン(huguenin)著『ライク王立鉄大砲鋳造所における鋳造法』という蘭書に基づいた、連双式(溶解炉を二つ備える)のものを2基、直角に配置した形となっていました。

四つの溶解炉を同時に稼動させ、大型砲を鋳造するための工夫です。 しかし安政2年(1855)正月、江川英龍(坦庵)は韮山反射炉の竣工を見ることなく病死してしまいます。

跡を継いだ息子の英敏は、蘭学の導入に積極的で、反射炉の建造も行っていた佐賀藩に応援を求め、技師の派遣を要請しました。 佐賀藩士の助力を得て、安政4年(1857)11月、韮山反射炉は着工から3年半の歳月をかけて、ようやく完成したのでした。

韮山反射炉では、元治元年(1864)に幕府直営反射炉としての役割を終えるまでに、鉄製18ポンドカノン砲や青銅製野戦砲などの西洋式大砲が鋳造されました。 by 伊豆の国市HPより

|

|

|

韮山反射炉の敷地には、公園も併設されており、今の時期はモミジが紅葉しておりましたよ。 夕日と紅葉と韮山反射炉・・・ すごく良い写真が撮れたような気がします(自画自賛)。 しばらく公園内を散策し、そばにあったお土産物屋とレストランに行くことにしました。

でも残念ながらレストランはお休み・・・ ここでも昼食はお預けになってしまいました。 まだ管理人は大丈夫なんですが、お嫁さんはお腹が減りはじめて、ご機嫌斜めになりつつあるような・・・>_<

|