道の看板に従って走りますと、最終的に行き止まりになりまして、そこが石廊崎オーシャンパークになります。 駐車場はとても広く何十台も停められるようになっていました。

駐車場の入り口で駐車料金を支払って駐車します。 駐車料金は確か700円位だったかな。 ちょっと高いです^^;

駐車場の脇には綺麗な建物が建っておりまして、こちらが石廊崎オーシャンパークの建物になります。 中はお土産物屋さんや食堂がありまして、メニューは見ませんでしたが、雰囲気として蕎麦とかうどんとか簡単な軽食って感じかな!? 何組かのお客さんが食事をしておりました。 この施設を通り過ぎると、石廊崎の南端に向かう道が現れます。 |

こちらが石廊崎への入り口にあたる「石廊崎オーシャンパーク」です |

先端までは約15分くらいの道のりです |

道の看板に従って走りますと、最終的に行き止まりになりまして、そこが石廊崎オーシャンパークになります。 駐車場はとても広く何十台も停められるようになっていました。

駐車場の入り口で駐車料金を支払って駐車します。 駐車料金は確か700円位だったかな。 ちょっと高いです^^;

駐車場の脇には綺麗な建物が建っておりまして、こちらが石廊崎オーシャンパークの建物になります。 中はお土産物屋さんや食堂がありまして、メニューは見ませんでしたが、雰囲気として蕎麦とかうどんとか簡単な軽食って感じかな!? 何組かのお客さんが食事をしておりました。 この施設を通り過ぎると、石廊崎の南端に向かう道が現れます。 |

最初のほうはこのような緩やかな遊歩道です |

鳥居がいきなり出現!石室神社の鳥居だね |

石廊崎南端までの道のりは、写真のような舗装された歩きやすい道が続きます。 両脇には木々が生い茂り、アップダウンもそんなにないので、これなら管理人でも大丈夫。

途中で石造りの鳥居が見えてきますよ。 こちらの鳥居はこの先にある石室神社の鳥居のようです。 実はこんな南端に神社があるなんて全然知りませんでしたよ。 また後でご紹介しますが、なんでこんなところに神社を建てたんだろうなぁ、というところに神社がありました。 でも神社と聞くと、ついついお参りしちゃいます。 |

海と灯台のコントラストが良いです |

少しづつ灯台が近づいてきました |

先ほどまで歩きやすかった遊歩道だったのですが、石廊崎灯台が近づくにつれて、少しづつ道幅が狭くなり、下り坂もきつくなって行きますよ。 先ほどまで両脇にあった背の高い木々達がいつのまにかなくなっています。 それと同時に風も強くなってきました。

この周辺はいつも風が強く吹いていると聞いたことがありますが、先ほどまでは両脇の木々が防御してくれていたのかもしれませんね。

ちょうど木々がなくなり視界が開けたところに、石廊崎灯台が見えてきました。 背はそんなに高くはないですが、白くて青空に映えていますよ。 今日も天気でホントによかった。 こちらの灯台は「日本の灯台50選」にも選ばれているんだそうですよ。 というかそんな「50選」があるの知らなかったです。 こういうの知ると、また全部制覇したくなっちゃうんですよね。 でも管理人はお城と日本三大○○だけでやめとこうと思います^^; こういうのやりだしたら切りないもんね^^; |

灯台の目の前までやってきました |

ここからの景色も非常に良いね |

石廊崎の沖は航海の難所としても知られていたそうで、岩礁で座礁する船も少なくなったそうです。 このため、早くから灯台の設置を求める声が多く上がっていたんだそうですね。

実際に設置されたのは1871年、「灯台の父」と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンが設計した八角形の木造灯台が設置されたんだそうです。 途中、台風などで大破し、1933年に現在のコンクリート製の灯台が建てられたんだそうです。

現在も現役で頑張っていますね!

|

灯台を過ぎると石室神社参道の石碑が! |

大分道が険しくなってきましたよ |

「伊豆クルーズ 石廊崎岬めぐり」の観光船 |

しかしどこを見ても景色最高だね |

おお〜〜!石廊崎の先端が見えるぅぅ |

急な階段を降りると石室神社があります |

石廊崎灯台でバシャバシャ写真撮影した後、さらに先に進みました。 この先は大分きつい下り階段に・・・ でも両脇の景色は最高ですよ。 断崖絶壁に波が打ち付けて白波が立っています。 左のほうを見ますと遊覧船が近くを航行していましたよ。

多分これは石廊崎の湾になっている部分にある「伊豆クルーズ 石廊崎岬めぐり」の観光船ではないかと思います。 伊豆ってここだけでなく、下田からも遊覧船が出ていましたし、西伊豆にも堂ヶ島から遊覧船が出ています。

結構色々な場所で遊覧船に乗れるみたい。 でも波が大分荒かったので相当揺れるんじゃないですかね〜。 ボートで慣れている管理人もラーしちゃいそうです>_<

|

石室神社の全貌はこんな感じです |

石室神社と熊野神社の2つの名前があります |

ここでお参りをしておきます |

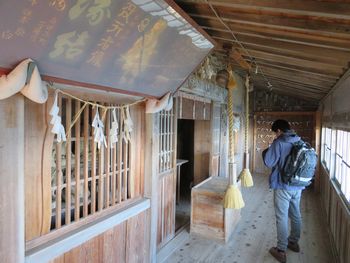

更に急な階段を下がっていくと、なななんと、いきなり神社が姿を現しましたよ〜。 なるほど、こいつが「石室神社」なのか〜。 しかし絶壁の途中の中途半端なところに、よくこのような神社を建てたものですね〜。

無人かと思ったら、中に神主さん(?)がいらっしゃいました。 毎日通われているんでしょうか。

石廊崎灯台のところでもふれましたが、石廊崎の沖は古くから難所ということで、昔は江戸へ向かう商船が沖合で大波にあい、石廊権現に「帆柱を捧げるので波をおさめてください」と頼み、無事に江戸に到着できたという言い伝えがあるんだそうです。 現在の社殿は明治34年(1901年)に再建されたもので、海上安全や商売繁盛、学業成就の神として、また伊豆半島の先端に位置する景勝地として名高いです。 神社の中は、間口は狭いですが奥行きがありました。 そして奥にいく途中にお参りするところがあります。 昨日からお賽銭を結構出していますよ〜。 ここのお参りをする場所は、屋内にありまして、ロープの付いた鈴を大きく鳴らすと、結構大きな音がします。 こちらの神社は「石室神社(いろうじんじゃ)」と呼ばれています。 海上守護の石室権現として信仰を集めているそうです。 神社の土台に千石船の帆柱が使われており、伊豆七不思議の一つとなっているんだそうですよ。 江戸時代の帆柱が今も使われているんだから、すごいですよね! それ先に知ってたらしっかり見てきたんですが、後で写真見てみようっと。 |

先端まであと少しですよ〜 |

左右の絶壁がすごいです |

上から見ていると吸い込まれそうな錯覚が |

神社でお参りした後に先端まで行ってきましたよ〜。 左右は断崖絶壁がすごい! 高さも結構ありますので、ちょっと背筋がゾクっとする感じね。 この岩は海底に噴出した溶岩流なんだそうですよ。

溶岩が水中に噴出すると、水で急激に冷やされ、バリバリに砕けた岩片の集合になるんだそうですが、その状態の岩々がこの周辺に広がっているんだそうです。

それにしてもこの景色! ず〜っと見ていられますよね。 風は割と強かったのですが、日差しも強かったので、全然寒さは感じませんでした。 というよりここまでの道のりで汗ビショビショです>_<

|

この通路を抜けると最南端です! |

最南端からの眺め。海が果てしなく続いています |

おお〜〜〜! ついに伊豆半島の再南端にやってきましたよ〜。 以前、千葉県に行った時もこのような太平洋を見ましたが、千葉はどこまでも広い太平洋が続いているのに対して、石廊崎の景色では伊豆七島がよく見えることが大きな違いでしょうか。

先ほど下田の寝姿山からも伊豆七島が見えましたが、ここからもよく見えますね〜。 ちなみに「伊豆七島」というのは「伊豆大島」「利島」「新島」「神津島」「三宅島」「御蔵島」「八丈島」の7島です。

ずいぶん昔に三宅島が噴火したときは、神奈川県逗子市付近の海沿いのコインパーキングから噴火の様子がよく見えましたが、ここから見たらもっと迫力あっただろうね。

そうそうもう一つ。 この石廊崎は、駿河湾と相模湾のちょうど境界線にあたるみたい。 なので先端に向かって左側は相模湾、右側が駿河湾ってことになるね。 こういう湾の境目って普段は意識したことないけど、今度は東京湾と相模湾の境目にも行ってみたくなりましたよ。 三浦半島の最南端ってどこなんだろう。 調べてみたら、城ヶ島なんだって。。。で、あれば管理人は何度も行っているのですが、城ヶ島の一番南端ってどこら辺なんだろう。 城ヶ島も結構広いからねぇ。。。 |

ここから伊豆七島が全部見えました |

石廊崎は所在地で言いますと、静岡県賀茂郡南伊豆町になります。 wikipediaで調べてみると、先ほど相模湾と駿河湾の境目って言いましたけど、太平洋とフィリピン海の境目でもあるそうですよ。 相模湾側が太平洋、駿河湾側がフィリピン海なんだって。

知らんかった〜。

|

こちらが石廊崎先端にある熊野神社です |

先ほどは石室神社がありましたが、石室神社から更に50m位行ったところに、「熊野神社の祠」というのがあります。 由来をwikipediaで調べてみたところ、次のように記載されていました。

「石廊崎近くの長津呂の郷に住むお静という名主の娘が、漁師の幸吉と恋に落ちたが、身分の違いで許されぬ恋であったため、幸吉は神子元島に流された。 幸吉を忘れられないお静は、毎夜石廊崎の先端で火を焚き、神子元島の幸吉と愛を確かめ合っていた。

ある晩、神子元島の火が見えないことを心配したお静は、たまらず小船を出して神子元島に向かったが、折りからの大風で波は高く船は進まず、お静は一心不乱に神に祈った。 その甲斐あって神子元島に漂着し、無事二人はめぐりあい結ばれた。

その後二人を親たちも許すこととなり、末長く幸せに暮らしたという。 お静が火を焚いたところに熊野権現の祠が祀られ、以来縁結びの神として知られることとなった。 明治初期の神仏分離により熊野神社と称するようになった。」by wikipedia

最初は何かの記念碑なのかな!?と思っていましたが、まさかここも神社だったとはっ!! |