ハンバーグとご飯とスパゲテーを食して超膨満感になりましたので、お次は今回の旅行の最後の観光地である「真岡鉄道」に乗りに行きたいと思います。

真岡鐵道株式会社は、栃木県および茨城県で旧国鉄特定地方交通線を転換した鉄道路線真岡線を運営する第三セクター鉄道会社です。 栃木県と沿線自治体などが出資しています。

こちらの路線には休日になると、管理人の大好きな蒸気機関車も運行しています。 今回は平日の旅行なので、蒸気機関車は走っていませんが、普通の気動車に乗ってプチ旅行を楽しみたいと思います。

最初はどこの駅で乗車すればよいか検討しておりましたが、ローカル鉄道プチ旅行の際は、無料駐車場がある駅で、かつ駅周辺に何か美味しい食べ物屋、あるいは観光地があるようなところをいつも探すようにしています。 色々真岡鉄道を調べてみると、一番の中心的な駅「真岡駅」には蒸気機関車などを展示している「SLキューロク館」も併設されているとのこと! 蒸気機関車だけでなく、昔の客車や車掌車、DE10デーィゼル機関車、キハ20系などの古い車輛なども展示してあるとのこと! しかも入館料は無料ですって! これはご来店しなければいけませんよね! |

先ほどのレストラン森乃館を出発したのが13:50。 SLキューロク館に到着したのが14:40でした。 SLキューロク館は、真岡駅のすぐ隣。 しかも無料駐車場も完備しておりますので、こちらに車を停めて、まずはSLキューロク館を見学します。

建物もSLを形どった変わった形状をしていますよね〜。 しかも同じような形をした建物が複数あるみたい。 ついでに真岡駅舎もSL型の建物でしたよ。 こりゃ〜お金かかっているね^^ 他の駅は割と小さな駅が多い中、真岡駅は別格という感じでした。

|

こちらがSLキューロク館の建物です。変わった建物ですね。 |

SLキューロク館に入って目に飛び込んできたのは、9600形蒸気機関車49671号機そのものです! こちらは1920年(大正9年)製とのことですが、ちゃんと補修などもされており、綺麗に保管されていますね。

蒸気機関車の名称というのはD51とかC58などをよく耳にしますが、「C]というのは動輪が3軸、「D」は動輪が4軸であることを意味しています。 そしてD51の「51」は型式を表し、その次の番号は製造順番に1号機、2号機などというようにシーケンシャルに番号が振られています。

これに対して、古いタイプの9600形の製造順と番号の対応は、1号機が9600、2号機が9601、3号機が9602 〜 100番目が9699となりますが、101番目を9700とすると既にあった9700形と重複してしまいますので、101番目は万の位に1をつけて19600としました。 その後も同様で、下2桁を00から始め、99に達すると次は万位の数字を1つ繰り上げて再び下2桁を00から始める、という付番法としています。 なのでこちらに展示してある「49671号機」というのは「4×100+71+1=472」ということで、9600形機関車の472号機となります。 |

こちらが49671号機です かっちょよい |

49671号機は1920年(大正9年)に川崎造船所兵庫工場で製造されて以来、1976年(昭和51年)に廃車になるまで北海道で活躍していました。 その後、長らく真岡市の井頭公園で展示されていましたが、2012年(平成24年)に圧縮空気で自走できるよう整備が行われ、翌2013年にSLキューロク館に移設されました。

現在でも休日には実際に動かすこともあるそうです。

|

正面からの絵です |

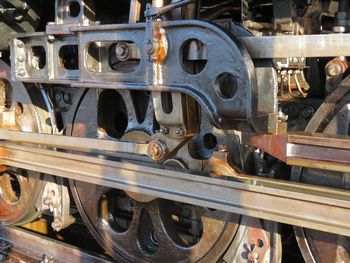

49671号機の動輪です、ゴツイですね |

なんと珍しいことに、こちらの展示してある蒸気機関車は、運転台まで登れて、目の前で運転台を見ることができます。 運転台の前には網が張られていて、実際に機器に触れることはできませんが、目の前で運転台を見学できるのは非常に珍しいと思いますよ。

現在の49671号機は、本来の蒸気ではなくコンプレッサーで作った圧縮空気で稼働するよう改造されているそうです。 土日祝日の運行時は、1回の運行につき1組限定で、運転台に乗って汽笛を鳴らす体験もできるんだそうですよ。 |

こちらが運転台の内部です |

操作するものが多すぎだよね^^; |

先ほどの9600形の隣にはなななと「D51」があるではなりませんか! こちらは「D51の146号機」です。 「デゴイチ」の通称でも有名ですよね。 多分日本で一番有名な蒸気機関車ではないでしょうか。

でも意外に現在各地で稼働している蒸気機関車でD51を使用しているところは少ないような気がしますよね。 現役で運行しているのはC11やC12、C58などが多いような気がします。

C11やC12は車輛自体がコンパクトで整備も大型機に比べて手間がかからないし、ローカル路線でも運用しやすいというのもあるのかなと思います。 いやしかし管理人も展示されているものでもD51は久しぶりに見たような気がしますよ。

まぁもともとD51は貨物輸送がメインだったこともあるかもしれませんけどね。 D51は大東亜戦争時期には1,115両も製造されまして、この数字は日本の機関車の中で一番最大数とも言われています。

蒸気機関車というとゆっくり走るイメージがありますが、貨物用のD51でも時速85km/hで走行することができるそうですよ。

|

こちらがD51の146号機です これもやっぱりイイネ! |

こちらのD51の146号機は、1938年(昭和13年)に日本車両名古屋工場で製造され、1976年(昭和51年)に廃車になるまで北海道で活躍した機関車です。 2015年(平成27)年まで静岡県で展示されていましたが、同年真岡市が譲り受けました。

先ほどの49671と同様、圧縮空気により自走できるよう整備されています。

車両の駆動輪のことを「動輪」と呼びますが、貨物向け蒸気機関車である9600形やD51形などの場合はこれが4軸あり、機関車の重量を牽引力に活かしやすい設計になっています。 これに対して動輪が3軸であるC形、特に日本最速の蒸気機関車であるC62は時速129km/hも出るんだそうです。 動輪が3軸で少ないため、動輪の径が大きく、旅客用に高速運転ができるようになっているのですね。 ちなみに前述のC62は49両製造されているのですが、テレビアニメの銀河鉄道999も牽引車はC62形で、製造番号は50号機になっています。 でもテレビ版は50号機になっていますが、映画版は49号機になっているんです。 |

D51を正面から撮影! |

こちらがD51の動輪です |

D51形蒸気機関車は、9600形よりも20年ほど後に作られた形式です。 そのため、運転台もより近代化され、9600形とはまた違った雰囲気となっています。 両者の運転台を見比べてみると、確かにD51のほうがシュっとしていて9600形のほうがゴチャゴチャしている感じがしますもんね。

また、D51の運転台は、他の機関車と比べてとても狭いことでも有名なんだそうですよ。

|

D51の運転台 96よりもシンプルです |

機関車と石炭車の連結部分 |

こちらはスハフ44形客車25号機になります。

9600形の後ろには客車も連結されておりました。 この時代の客車は風情があってよいですね〜。 連結機も密着式連結器ではなく、自動連結器だしね。 実際に連結するときは自動連結器のほうが見ごたえがあるんですよね〜。

こちらの客車は中にも入れるようになっておりましたよ。 ドアは前後の2か所で、昔ながらのクロスシートになっています。 この時代のクロスシートって背もたれが直角なので、座ると背筋が伸びるんだよね〜。 長時間は無理なタイプです。

それでも管理人はこのタイプがとても好きです。

|

スハフ44形客車 味があるよね〜 |

客車の中はこんな雰囲気です |

蒸気機関車や客車は屋内に展示されておりましたが、外には車掌車も展示されていましたよ。 こちらはヨ8000形の車掌車です。 文字通り車掌さんが搭乗する車輛です。 そういえば大昔は貨物列車などの最後尾に車掌車が連結されていることが多かったですが、最近って車掌車をれんけつしている貨物車って見ないよね。

車掌車がなくなった転機は1984年なんだそうです。 それ以前は貨物は駅などで積み下ろしもされており、貨車の切り離しなどを行う際のオペレーションを車掌が行っていたのですが、1984年以降は貨物は工場に直行する形式になったため、駅などで車輛の切り離し作業を行う必要がなくなったんだそうです。

これに加えて、保安システムやブレーキのシステムなども進化し、運転手が一人で行えるようになったため、車掌車もその役割を終えたんだそうです。 個人的には車掌車の形など結構好きだったのですが。。。 SLキューロク館では、9600形が運転するときは、最後尾に車掌車を連結させるんだそうです。

これはいつか見てみたいものですね。

|

車掌車 本当に懐かしいですね〜 |

更に外を練り歩いていますと、見慣れたあずき色の車輛が見えてきましたよ。 この色たまらないね。 しすてその車両は管理人が子供のころには地方の非電化区間などで乗ったことがある車輛です。 こちらはキハ20形の気動車です。

このキハ20形は老朽化した気動車の置き換えとサービス向上を目的に、1957年(昭和32年)に誕生した旅客用車両です。 全国各地のローカル線で活躍しました。 この247号機は、1988年(昭和63年)4月の真岡線第三セクター転換時まで、地域の足として真岡線を走っていたものの1両です。

近寄ってみますと、外に展示されているためか、外装も大分錆が浮いているように見受けられました。 でもやっぱりこの時代の車輛のデザインはいいですね。 管理人的にはど〜も最近のシュッとしすぎた車輛はあまり好みではないです>_<

|

非常に懐かしいです キハ20形気動車 |

こちらのDE10型機関車も管理人が子供のころから活躍しているディーゼル機関車です。 色は塗り替えられていますが、管理人的には赤と白の旧国鉄色が好きなんですよね〜。 DE10型は現在でも貨物車両基地などで見ることができますよ。

この間も名古屋駅から岐阜駅に移動する際に、途中駅で電気機関車の基地がありましたが、そこでも見ることができました。 管理人が子供のころは、広島の田舎に帰った時に、DE10型が客車を引いているのに乗ったこともあります。

非常に思い出深い機関車です。 色は塗り替えられているけど、形は昔のまんまです。

DE10形はローカル線の貨客列車牽引や入換用途を主目的として開発されました。 1966年(昭和41年)から1978年(昭和53年)にかけて708両が製造され、日本各地のローカル線で蒸気機関車を置き換え、動力近代化を促進した車輛です。 入換作業はもとより、臨時列車や貨物列車の牽引までをこなす高い汎用性から、国鉄の一形式単独としては唯一JR7社すべてに継承されています。 |

旧国鉄色をしています、この色がいいね |

変わった色に塗り替えられていました |

いや〜SLキューロク館は非常に見ごたえ満点ですね! まだまだ車輛を見学したかったのですが、そろそろ真岡鉄道に乗り込む時間です。 1時間に1〜2本くらいしか走っていないからね。

最近旅行に行くと、地方のローカル線に乗って、片道30分位乗車して、また元の駅に戻ってくるっていうのをよくやっておりまして、今回も真岡駅から終点の下館駅まで行って、また真岡駅に戻ってきたいと思います。

基本的に真岡鉄道は単線でありまして、駅で待ち合わせをしてすれ違うようになっています。 なので本数もそんなに多くはできないですよね。

こちらの真岡駅は1912年(明治45年)4月1日に、下館〜真岡間の官設鉄道真岡軽便線が開業し、真岡駅が開設されました。 現在のSL型の駅舎は1997年3月30日に完成されたそうです。 駅舎は真岡駅子ども広場、真岡鐵道の本社、真岡駅前交番などが併設された複合施設となっており、こちらの駅は関東の駅100選にも選出されているんだそうですよ。 確かにこんな駅舎見たことないよね^^; |

キューロク館と同じような形の駅舎ですね |

これはかなりお金がかかってそう |

真岡駅は2面3線のホームに、下館方に切欠きホーム(旧貨物ホーム)1線を併設した駅になっています。 周囲には現在も運行している車輛のほか、先ほどのDE10型なども置いてありますね。 ホームでも見どころ満点の駅でありました。

列車到着まであと2〜3分でしたが、ずっと写真を撮っておりました。

|

ホームも良い雰囲気ですね〜 |

整備中の車輛 |

ホームの端から「茂木」方面を撮影 |

6駅位で560円はちょい高いね |

写真を撮りまくっていると、これから乗車する下館行きの列車が到着しました。 こちらは真岡鉄道の主力機「モオカ14形」気動車です。 管理人は気動車がホントに好きなんですよね〜。 この音と振動がたまらん!

いつものようにガロガロガロとディーゼルエンジンの音が鳴り響いていますよ。 もちろん車輛は1両編成のワンマンカーです。 後ろの扉から乗車し、下車するときは先頭部分で切符を運転手さんにお渡しします。

今回乗車した真岡駅は改札のある駅ですが、他の駅は改札もない駅が多いので、駅に停車する度に運転手さんが運転台から出てきて、切符の受け渡しの対応をしています。

真岡鐵道は栃木県の茨城県境に近い下館から北方へ延びる約42kmの路線で、昭和62年の国鉄民営化時に国鉄真岡線から真岡鐵道として生まれ変わった第三セクター鉄道です。 この鉄道では開業時よりレールバスタイプのディーゼル動車で運用してきましたが、更新時期を迎え、新形ディーゼル動車に順次置き換えることになり、モオカ14形ディーゼル動車を導入しました。 この車両は、18m車体で両運転台付ワンマン対応仕様、主に地元住民の通勤・通学用に供される車両です。 外観の特徴として目をひくのがカラーリングで、一般公募で決まった、薄緑地に濃緑色の市松模様と腰部がオレンジ色の配色です。 出力261kW(355馬力)のディーゼルエンジンと2速の液体式変速機を搭載し、ボルスタレス台車を履いた高性能車で、将来のJR線乗り入れを考慮して最高速度100km/hに設計されています。 排ガスクリーンエンジンと高効率変速機の組合せで地球環境に配慮しています。 ブレーキ装置は電気指令式を採用し、ブレーキの即応性と保守性の向上を図っています。 座席配列は日本車輌製がオールロングシート、富士重工製がセミクロスシートになっています。 今回我々が乗車したのは、セミクロスシートのタイプでした。 やっぱり旅をするときはクロスシートのほうが気分が盛り上がりますよね。 |

14:57の列車が参りました! |

こちらの窓もあまりきれいじゃない・・・ ど〜しても窓が汚いと写真に汚れが写りこんじゃうんだよね^^; まぁこれもよい思い出ですけどね。 周囲は田舎そのものではありますが、そこそこ住宅地などもあり、乗客もそれなりに乗っています。

今回は15:27頃の列車に乗車しましたが、6名位の乗客が乗っておりました。 お客さんは学生さんとか高齢の方が多かったように思います。 多分、ここらへんも車社会なんでしょうねぇ。。。真岡鉄道さんには頑張ってほしいと思います!

途中から我慢できなくなりまして、先頭車両に行って運転席の横から正面の景色を見ておりました。 やっぱり横の景色もいいけど、正面から線路を見ながら乗るのってホントにいいよね。 ど〜も管理人は線路が好きみたいで、ずっと見ていられるんですよね。 |

運転台横に突入〜 |

下り列車と待ち合わせします |

なかなかにルーラルな景色がいいね |

いや〜ホントに線路はイイネ |

真岡駅で列車に乗り込み、興奮しながら写真を撮りまくっていると、あっという間に終点の「下館駅」に到着してしまいました。 所要時間は30分弱位でしょうか。 折り返して真岡駅に戻るにはちょうど良い時間ですね。

あまり長すぎると、乗車した駅に戻るのが面倒になってしまいますからね^^; 大体いつも地方のローカル線に乗るときは片道30分前後の駅で折り返してくることが多いです。

|

下館駅に到着しました〜 |

下館駅に到着した「モオカ14形」です |

下館駅のホーム達はこんな感じ |

こちらは5番線の関東鉄道の車輛です |

こちらの下館駅は茨城県筑西市にあります。 こちらの駅にはJR東日本、JR貨物、真岡鉄道、関東鉄道が利用しています。 駅は島式ホーム2面4線と単式ホーム1面1線、単式ホームの西側を切り欠いた切欠きホーム1線、合計3面6線のホームをもつ地上駅になっています。

改札口は3社線共用になっておりまして、各ホームは跨線橋で結ばれています。 切符の販売機も変わっていまして、機械自体はJRのものっぽいような感じもしましたが、ッチパネルタイプになっており、JRか真岡鉄道か関東鉄道か、どの切符を購入するのか選択してから切符を購入するようになっていました。

改札は北口、南口と中間改札ってのがあるらしいです。 今回は北口から町にでてみましたが、目の前には大きな建物の市役所がありました。 中にも入ってみましたが、中は割と閑散としておりました・・・>_< そのほかは、ミスタードーナツとか居酒屋らしき建物などが点在しておりました。 おせじにもにぎやかな感じではありませんが、何かほのぼのとした雰囲気の漂う良い駅舎でありました。 真岡駅はとてもお金がかかった駅舎でありましたが、下館駅も真岡駅ほどではないですがなかなか良い雰囲気の駅舎でありました。 さすがに3社共同利用の駅なので、公衆便所みたいな駅だとダメだもんね^^; |

下館駅の北口はこんな感じの駅舎です |

こちらが市役所です デカイです |

最初は下館駅周辺でお土産屋でも行こうと思っていたのですが、そのようなものは1つもなかった・・・ort ということで、さっき乗ってきた列車にそのまま乗車して、真岡駅に戻ることにしました。

丁度、先ほど乗ってきた列車が折り返りで、あと5分で出発するとのことでしたので、急いで切符を購入し、列車に飛び乗りました。

ホームには駅員さんが立っておりまして、「こちらは真岡鉄道ですが、お間違えありませんか〜」と声掛けしながら切符を確認しておりました。 こういう人間的な感じもとても好きなんですよね〜。

先ほど乗車してきた列車がすでにホームに停まっておりましたので、そのまま乗車いたしました。 1両編成なので、乗車は後方ドアから、下車するときは前方ドアからとなっています。 自動改札のない途中駅が多いので、運転手さんが切符を拝見するようになっています。 |

再度下館駅の改札をくぐります |

やっぱり線路はいいよね |

真岡駅の駅舎が見えてきました |

この客車もすごく良いですね |

帰りの列車は行よりもお客さんが乗っていましたよ。 でもお客さんの半分は観光客みたい。 1人は高齢の男性の方で、胸に大きなカメラを携えており、途中で何枚か撮影していました。

また前方には鉄道ファンと思しき学生さん4人があちこち移動しながら写真を撮っていましたね。 運転台の横から景色を見ながら「ずっと見ていられる」と言ってましたが、管理人も全くの同感でありました^^

今回のローカル線も本当に良かった。 やっぱり気動車の旅は最高だね。 でも最近ちょっとお嫁さんがローカル線は飽きたみたいなので、次回のローカル線旅は少し先のことになりそうです^^; |