成田山新勝寺を出発したのが11:50頃。 そこから次の目的地、佐原に向かいます。 ここからは東関東自動車道の成田ICまで一般道で走り、東関東自動車道で一路佐原ICに向かいます。

佐原の町並みまでは佐原のICからは20分位だったでしょうか。 北総の観光地って高速道路から近いですよね。 ここまで全部ICから20〜30分で到着しています。

ここ佐原には昔ながらの町並みを残した観光地があります。 以前、国分寺連合の旅行で倉敷に旅行した際に「美観地区」に行きましたが、それととても似ているんですよ。 中心には川が流れ、その両脇に古い家が何百メートルにも渡って建ち並んでいます。 川では観光用の舟があり、観光客を乗せて街並みを眺めることができるようになっています。 町並みの中には昔の姿をそのまま残している建物もありました。 またこちらの地域は、江戸時代に測量をして日本地図を作製した伊能忠敬さんにゆかりがあるようで、伊能忠敬さんの博物館や、伊能忠敬さんが住んでいた家などもありました。 なかなか良い町並みでダイムスリップしたような感じですよ。 |

|

佐原の町並みが近くなってくると、急に人が増えてきました。 修学旅行なのか社会科見学なのか、小学生か中学生の団体もいましたよ。 やっぱり観光地としても結構有名なんですね。 街並みの近くには町営の駐車場があって、無料で停められます。

駐車場から川沿いの街並みまでは徒歩で3分ほど。 こんなに便利な駐車場が無料っていいですね〜。

|

博物館の脇には伊能忠敬さんがおりました |

こちらが博物館の正面入口です |

駐車場から街並みのほうに向かって歩いていくと、綺麗な建物が見えてきます。 何か昔風の博物館ですが、どうやらこちらは伊能忠敬さんの博物館のようですね。 銅像が映った写真は正面玄関の丁度裏側。 銅像と共に「象現儀」も飾ってありました。

「象現儀」って知ったかぶりで書いてしまいましたが、管理人は初めて聞いた言葉ですね。 こちらは「四分儀」とも呼ばれるそうですが、円の1/4の扇形をした目盛りのついた定規に照準類がついた道具のことなんだそうです。

使用法はいくつかあるようですが、天体観測の道具として用いる場合は、天体の地平線からの高度を測定するために用いられるそうですし、また太陽や明るい星の子午線高度を利用して、観測者の地理的緯度を割り出すためにも使えるんだそうです。

これを使用して伊能忠敬さんは日本地図を作成したのかもしれませんね。

|

|

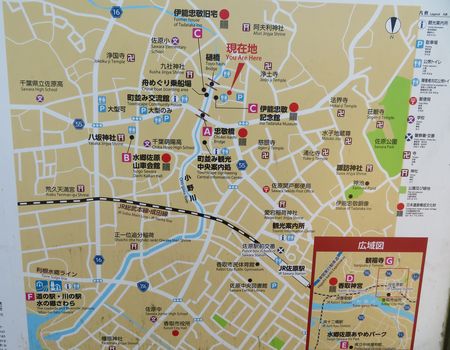

こちらが途中にあった、佐原の町並みの地図です。 南北に川が流れていまして、その周囲に観光すべき施設などがあるようですね。 丁度中央部分には街並み観光中央案内処がありまして、ここで周囲の情報を得ることができます。

我々もここで、そばにあるお菓子屋さんの情報を頂いて、買いに行くことができました。 また地図を見ますと、神社やお寺がとても多いですね。 今回はこの後に香取神宮にいく予定にしているので、佐原の神社やお寺には行かなかったのですが、由緒ある建物もあるそうですよ。

|

|

|

|

|

伊能忠敬博物館から30秒歩くと、目の前に古めかしい町並みが姿を現します。 いや〜、これホントに美観地区にそっくりですよ。

懐かしくなって、昔国分寺連合で旅行に行ったときの写真を見てみると、川の両脇に古めかしい建物が並ぶ風景としては同じような感じなんですが、よくよく見てみると、建物の感じは随分違いますね。 美観地区のは白い漆喰が特徴の建物が多かったですが、佐原の建物は、黒っぽい色に統一されていますね。

古い建物の年代を見てみると、1820年とか1830年、1890年など1800年代の建物が多くありました。 白い漆喰の建物も良いですが、こちらの黒っぽい建物も風情があってよいですね。

佐原の街は水運を利用して「江戸優り」といわれるほど栄えていたんだそうです。 人々は、江戸の文化を取り入れ、更にそれを独自の文化に昇華していました。 その面影を残す町並みが小野川沿岸や香取街道に今でも残っています。 このような歴史景観をよく残し、またそれを活かしたまちづくりに取り組んでいることが認められ、平成8年12月、関東で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されました。 佐原の「重伝建」は昔からの家業を引き継いで今も営業を続けている商家が多く、「生きている町並み」として評価されています。 by 「香取を旅する」より |

こちらは書院だと思われます |

中庭の部分でしょうか |

店舗の内部も見学できます |

こちらは土蔵です |

先ほどは伊能忠敬の博物館がありましたが、こちらには旧伊能忠敬邸がありました。 香取市のホームページによりますと、こちらの住宅は伊能忠敬が17歳から50歳までの約30年を過ごした家で、国の史跡に指定されているんだそうですよ。

醸造業などを営んでいた伊能家の土蔵造りの店舗のほか、炊事場、書院、土蔵が残っています。 土蔵は古い様式を残し、また店舗と正門は忠敬が婿養子に入る以前に建てられていたことから、佐原でも古い時代の建物といえるんだそうです。

|

|

こちらの建物も大分古そうな感じですよね。 こちらも千葉県指定の有形文化財に指定されている「正上醤油店」です。 店舗としては天保三年(1832年)築です。

看板に説明書きがありましたのでご紹介します。 「天保3年からは醤油業を営む、幕末の重要な店舗・袖蔵。小野川のだしは、佐原を代表する大店の構えを示す。 天保は、通りより3尺内側に揚げ戸(鎧戸)を建込、奥の住居との境には千本格子商事を嵌める。 2階正面に繊細な格子窓を組、屋根は軒先を大きく張り出した品格ある建物。 奥座敷には、さび壁、曲がり戸(カラクリ戸)など匠の技が光る。 袖蔵は家財や文書を収納する。」 |

|

|

|

|

街並みの中には、遠くから見た古めかしい眺めも良いですが、一軒一軒の建物もとても良い味を出しています。 建物はそのまま残っているもののあれば、観光案内所として活用されている建物もあります。 大体が木造の1800年代の建物なんですが、たまに西洋風の古い建物もあります。

「パーマ」と書かれた建物は洋風の感じですが、これって観光用なのか!? それとも普通に古いお住まいなのか!? ちょっと古さも中途半端な感じがしてどちらかよく分からないです^^;

|

|

|

最後に観光案内所にいらした係員の方と会話している中で、近所で有名な和菓子屋を教えて頂きました。 お嫁さんは旅行に行ったときに、その土地の「岡」氏や名産を購入するのがお好き。 ここでは「虎屋」さんにご来店しました。 地元の方だけでなく観光客にも人気みたい。 修学旅行の学生さんたちもお土産に買っておりました。

こちらは普通のどら焼きに加え、どら焼きの皮の部分が動物の虎の柄になっている「トラヤキ」というものもありました。 お味は3種類。 餡子とバターが一緒になったものや、餡子のみのもの。 餡子にも2種類あって、あっさりしたタイプと濃厚なタイプ。 今回は3種類全部をご購入〜。 餡子とバターのトラヤキは1人一個。 あっさり餡子と濃厚餡子は1つづつ購入して、自宅に戻り半分つして頂きました。 お味のほうはもちろんまいう〜! どれもまいう〜だったのですが、やっぱり餡子とバターのが一番まいう〜でしたね。 ブ〜デ〜^^; |