思いもかけずに金鶏山に登頂することができてとても良かったですね。 最初は遠くから見るだけなのかな!?と思ってましたからね。 特にビックリしたのが泊まったホテルが金鶏山の中腹に建っていたこと。

さすがにこれは事前調査では分かりませんでした。 でも遠くから見るよりも実際に上ったほうが観光した〜って感じになりますし、貴重な経蔵も見れたので、良かったと思います。

さて金鶏山の次は、これまた世界遺産の構成要素の1つ「天台宗 別格本山 毛越寺」です。 「毛越寺」は「もうつうじ」と読みますよ。 実はこちらは昨日「達谷窟毘沙門堂 別當 達谷西光寺」を観光した際に通りがかっていたところなんですよ。 しかもどうやらホテルからも徒歩で行ける位置にありました。 だって毛越寺から「平泉ホテル武蔵坊」が近くに見えたもんね^^; でも金鶏山で早くも大分足が終わりかけてしまったので、車でご来店しました。 実は昨日も少しだけ時間があったので、「達谷窟毘沙門堂 別當 達谷西光寺」から戻るときに、毛越寺も見れるかな!?とも思いましたが、一日で全部見てしまうと、2日目の観光地がなくなってしまいますので、毛越寺はスキップしておきました。 こちらの毛越寺も観光すべき史跡が数多くありましたが、それぞれの説明については毛越寺HPより引用させて頂きました。 |

毛越寺の境内案内図 かなり広そうです |

自動販売機に懐かしいHI−Cが! |

「西」氏がHI−Cオレンジをご購入〜 |

ホテルの駐車場を発車して約3分で毛越寺に到着しました。 はえ〜。 あっという間だったね^^; 駐車場はかなり広く、昨日の中尊寺で止めた駐車場位の広さはあったと思いますよ。

そして駐車場の入り口には毛越寺の境内絵図がありました。 結構広そうですね。 昨日の無量光院跡も広いは広かったのですが、見学時間3分と大ショックでしたが、今回は大丈夫だよね^^;

駐車場から毛越寺に移動しようとしたところ、そばにジュースの自動販売機がありましたよ。 それを見ると、なんと懐かしいHI−Cのジュースが売っているではありませんか! これって確か子供のころには普通に自動販売機で売っていたような気がしますよ。 種類はオレンジとアップルの2種類。 販売機を見ると、「北東北限定」「復刻デザイン」って書いてありました。 インターネットで調べてみると、今は一部でしか売ってないそうです。 多分その一部が北東北なんだね。 ちなみにHI−Cの後継商品は「Qoo」なんだそうです。 そういえばそんなジュースもあったね。 |

毛越寺の正面に到着しました |

こちらの入り口は非常に立派ですね〜。 入口の立派さだけ言ったら、中尊寺に負けてないですよ。 ここで記念撮影をしている方も多かったです。 世界遺産って書いてあるしね。 さてそれでは中に入りますか!

|

毛越寺の正面玄関「山門」に到着 |

入場券を購入しました |

入口の広場を抜けますと、立派な山門が見えてきます。 こちらでチケットを購入して中に入ります。

こちらの山門は毛越寺の出入り口になっています。 元は一ノ関藩田村家藩邸の中門で、大正11年に寄進されたものだそうです。

|

これが宝物館だったか〜 |

ここの手水舎も趣があってよいね |

参道の松並木が綺麗です |

中の建物はどれも厳か感がありますね |

山門を抜けますと、杉の木が目立ちますね。 どれも立派な杉の木です。 多分樹齢何百年も経っている木なんだと思いますよ。 一部桜の木もありました。

また砂利の参道を少し歩きますと、左には宝物館も見えてきます。 宝物館は毛越寺一山に伝わる平安期の仏像、書籍、工芸品、発掘遺品、調査資料、延年の舞用具などを陳列しているそうですが、そういえば宝物館には入らなかったね・・・ また見忘れた>_< |

立派な本堂ですね〜 |

参道を抜けますと、正面に本殿が鎮座しております。 相当に大きな建物ですね。 毛越寺一山の根本道場であるこの本堂は、平安様式の建物で、平成元年に建立されました。

本尊は薬師如来で、平安時代の作です。 本尊の脇士は日光・月光両菩薩、さらにその周りには本尊守護の四天王が安置されています。

寺伝によると嘉祥3年(850)慈覚大師が東北巡遊のおり、この地にさしかかると、一面霧に覆われ、一歩も前に進めなくなりました。 ふと足元を見ると、地面に点々と白鹿の毛が落ちておりました。 大師は不思議に思いその毛をたどると、前方に白鹿がうずくまっておりました。 大師が近づくと、白鹿は姿をかき消し、やがてどこからともなく、一人の白髪の老人が現われ、この地に堂宇を建立して霊場にせよと告げました。 大師は、この老人こそ薬師如来の化身と感じ、一宇の堂を建立し、嘉祥寺と号しました。 これが毛越寺の起こりとされます。 毛越寺は「モウツウジ」と読みます。 通常、「越」という字を「ツウ」とは読みませんが、「越」は慣用音で「オツ」と読みます。 このため「モウオツジ」が「モウツジ」になり、更に「モウツウジ」に変化したものです。 by 毛越寺HPより 毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡から三代秀衡の時代に多くの伽藍が造営されました。 往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。 奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。 平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。 by 毛越寺HPより |

|

本堂でお参りした後は、お寺の敷地の中で多くを占める浄土庭園に参りますよ。 浄土庭園とは仏堂と苑池とが一体として配された庭園で、毛越寺では北に塔山と呼ばれる小山を背景として、広々とした苑地美観が展開します。

大泉が池は浄水をたたえ、その周辺には、州浜、荒磯風の水分け、浪返しにあたる立石、枯山水風の築山といった石組みや、池に水を引き入れる遣水など、自然の景観が表されています。

日本最古の作庭書「作庭記」の思想や技法を今に伝える貴重な庭園として、800有余年を経た現在も、四囲の樹木の景観と相まって、なお変わらぬ美しさを見せています。

庭園の真ん中には池がありまして、この池を囲むように色々な史跡がありました。 残念ながら建物が残っているのはわずかではありましたが、礎石があったと思われる部分には石が置いてあったり、看板で説明書きがありますので当時の姿を思い描くことができます。 |

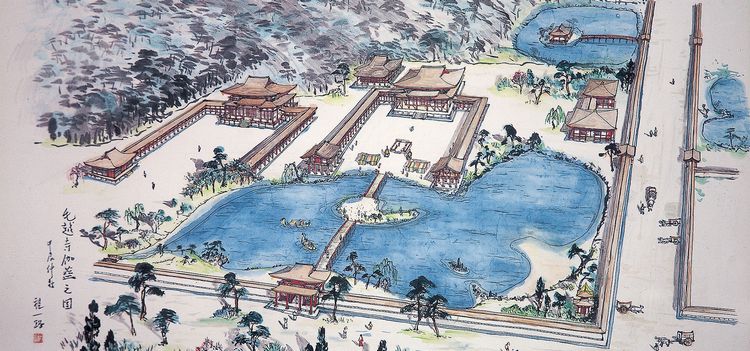

昔はこんな感じだったんだね by 毛越寺HPより引用 |

浄土庭園は現在の姿だけを見ると、当日の姿をイメージするのが難しいですが、毛越寺のホームページに、当時の建物の姿などを再現させた絵が掲載されておりましたので、こちらを拝借させて頂きたいと思います。

これを見れば浄土庭園の造りがより明確にイメージできるのではないでしょうか。 この絵を見た後に現地を見学したら分かりやすかった^^;

|

池はかなり広いですよ 見る角度によって景色が随分変わります |

本堂から浄土庭園に向かいますと、まず見えてくるのがこちらの大泉が池です。 かなり広い池になっていますね。 浄土庭園を見学する際は、この大泉が池の周囲をグルリと廻るようになっています。

向きによって景色の表情が変わるので、なかなか良いですね。

大泉が池は庭園の中心です。 池は東西約180m、南北約90mあり、作庭当初の姿を伝えています。 池のほぼ中央部に東西約70m、南北約30m、勾玉状の中島があります。 池の周辺や中島にはすべて玉石が敷かれています。 昔は南大門前から中島南まで17間の反橋、金堂側から中島北まで10間の斜橋がかかっていたと古記録に記されています。 橋の四隅に据えられた橋挟石や南の反橋の橋杭は残存しています。 また直径27cmの大面取の橋杭は二本だけ抜き取られて、宝物館に陳列されています。 これは橋の遺構としては、わが国最古のものとされます。 |

こちらの広がりが南大門跡です |

本堂から大泉が池に出て最初にあった史跡が南大門跡です。 道が少し広がっており、昔はここに門があり、その門をくぐって橋を渡ると、その先に金堂円隆寺があったんだな〜と思い描くことができますね。

南大門は『吾妻鏡』に出てくる「二階惣門」にあたり、桁行三間、梁行二間の平面形式をもち、現在でも12個の礎石が整然と並んでいます。 基壇構築のため、その周囲に堰板を使う工法「版築」は、中国のみならずわが国でも古くから基壇・土塁・築垣に用いられましたが、堰板を止めた柱まで発見されたのは、毛越寺の南大門跡と講堂跡が最初です。 南大門の東に続いて、築垣、犬走り、溝が発見されました。 築垣基底部の幅は10尺以上、築垣の外側(南)にある犬走りの幅も8尺以上と推定され、犬走りのさらに外側にある溝は6尺ほどです。 この場合の築垣は高さ1丈程度(約3m)の、むしろ土塁というべきものであったと思われます。 検出された築垣、犬走り、溝の三者が創建当時から揃っていたとすると、それは延喜式その他に見られる平安京の宮城の周囲や大路の両側の状況に似たもので、規模もそれに優るとも劣らないものでした。 飛鳥寺、四天王寺、薬師寺などの発掘例からみても、築垣、犬走り、溝の三者を合わせ備える遺跡は今のところ毛越寺だけで、しかもそれが破格の規模であったことに、この寺の特異性があると言われています。 |

こちらが築山です |

大泉が池を見学するときは本殿から大泉が池につきあたり、時計回りにグルリと周回します。 先ほどの南大門から左に進み少し歩くと築山が見えてきます。 これは看板がないと見落としちゃうね。

築山は大泉ヶ池の南西の隅、南大門の西寄りにあります。 池水面より約4mほどの高さがあり、水際から山頂近くまで大小各種の石を立て、岩山の姿を造り出しています。 深い淵に臨む断崖の景観を思わせ、『作庭記』に記されている「枯山水の様」の実例と考えられています。 |

道の真ん中に大杉がっ! |

幹がものすごい太いですよ |

浄土庭園を散歩し始めたときは、本堂を左横に見ながら散策路を歩いていきますが、本堂のそばには立派な松の木が多かったですよ。 中には写真のようなぶっとい松が散策路の真ん中にあったからね。

しかしこの松は見事だね。 先程の参道の松の木も見事でしたが、浄土庭園の松も全然負けてないね。

|

菖蒲園は結構広かったです |

菖蒲園の周りも桜が綺麗でした |

大泉が池の周囲を歩いていると、少し奥に広がりが見えてきます。 ここは菖蒲園なんだそうです。 菖蒲の見ごろは6月頃とのことですので、現在は6月に向けて花壇を整備しているところのようですね。

こちらの園には300種3万株の花菖蒲が植えられているそうです。 毛越寺のあやめは、昭和28年(1953年)に平泉町民の発案で開山堂前に植えたことがきっかけで、翌年には東京・明治神宮から100種100株を譲り受けます。

その後、少しずつ種類も株も増やし続け、今では毛越寺あやめまつりとして一般公開しています。 期間中は延年の舞公演や、子ども写生会、邦楽演奏会なども開催されます。

今度は菖蒲の時期に合わせてご来店するのもいいですね〜。

|

こちらが開山堂です |

お堂の入り口に接近! |

近くで見るとやっぱりすごい造りです |

花菖蒲園の更に奥にはポツンと佇むお堂が建っております。 こちらは開山堂と言います。 毛越寺を開いた慈覚大師円仁をまつる堂なんだそうです。 こちらの開山堂には大師像のほか両界大日如来像、藤原三代(清衡、基衡、秀衡)の画像を安置しています。

慈覚大師は、天台宗第三代座主となり、生前の業績を称えられ、日本初の大師豪を授けられました。 在唐9年間の紀行「入唐求法巡礼行記」はマルコポーロの「東方見聞録」、玄弉三蔵の「西域記」とともに、三大旅行記として高く評価されています。

こちらの開山堂をまじまじと見ますと、他の本殿などとはちょっと造りが異なるようですね。 壁などは何か言い方が良くないですが、キャンプ場にあるバンガローみたいな感じですよ。 昨日中尊寺でも数々のお堂を見てまいりましたが、この板のはり方などは類似したものはあまり見たことがありません。 非常に興味深く見学させて頂きました。 |

|

|

こちらが経楼跡です |

反対側にある鐘楼跡です |

経楼というのは、経文を納める建物のことです。 金堂西廊の南端、鐘楼と対称の位置にありました。 こちらの跡だけですとどのように、どんな建物が建っていたのか想像するのが難しいですが、

先ほどの開山堂を小さくしたような感じなんでしょうかね〜。

経楼と対の位置には鐘楼跡がありました。 昔の絵図を見ますと、一番最初に見た南大門跡から延びた橋が、先ほどの経楼とここにある鐘楼の間に接岸していたことになりますね。 鐘楼は金堂東廊の南端に連なる建物で、雨落溝が土壇をめぐり、その水は池に注ぐように造られています。 鐘楼も他の寺院にもありますので、こちらはなんとなく建物のイメージができました。 |

礎石が等間隔に並んでました |

先ほどの鐘楼後までは、大泉が池の湖畔にありましたが、湖畔から少し外側にはもう少し大きな数々の建物跡が残っています。 鐘楼後の次に訪れましたのは金堂円隆寺跡。

南大門から橋を渡り、経楼、鐘楼の間を直進したところにある大きなお寺です。 おそらく浄土庭園の中でも一番大きな建物だったのではないでしょうか。

地面には礎石が並んでおりまして、建物の大きさがかなり大きかったことが分かりますね。

金堂円隆寺跡は基衡公が建立した勅願時です。 鎌倉幕府の公文書である「吾妻鏡」の中では「吾朝無双」と称えられるほど万宝を尽くしてつくられた建物だったそうです。 本尊は、雲慶作の丈六の薬師如来。 毛越寺の中心的なお堂で、東西に廊が出て南に折れ、その先端には先程ご紹介した鐘楼、経楼がありました。 嘉禄2年(1226)火災で焼失したそうです。 |

礎石だけだと、どこも一緒だね^^; |

金堂円隆寺跡の奥には講堂跡がありました。 こちらも金堂円隆寺に次ぐ大きな建物ですね。 「講堂」という位ですから、何か教えたり、打ち合わせをしたりする場所なんでしょうかね。

こちらの講堂は基衡公が建立したと言われ、『吾妻鏡』の文治5年9月17日条の平泉寺塔以下注文にも記されている建物です。 今、講堂跡と伝えられる遺跡は、大泉池の北方、金堂円隆寺跡の西北方、嘉祥寺跡の東北方にあって、東西約83尺、南北約80尺のほぼ方形の土壇です。 壇上には十数個の礎石があり、土壇中央部のやや北寄りには仏壇跡と思われる小高い土の隆起があります。 この基壇上に建てられていた堂は、前面の庇柱筋が金堂円隆寺の北面の柱筋とほぼ一直線上にあり、講堂が金堂と密接な関係を持っていたことがわかります。 金堂と一体的に計画され造営されたものと考えられます。 |

|

この庭園に入りまして、礎石ばかり見てまいりましたので、そろそろ形のあるものを見たいところ。 そんなとき! 地蔵菩薩様がおわしました。 俗にいうお地蔵様のことなんでしょうかね。

でも道によく立っているお地蔵様と形と雰囲気がちょっと違うね。

お地蔵様は餓鬼道の能化(仏菩薩)です。 地蔵十益、地蔵二十八益というご利益がある仏様で、手に持つ宝珠は如意の玉ともいわれ、このお地蔵様を信仰すれば、願い事が心のままになるという意味なんだそうです。 |

常行堂も立派な建物ですね |

こちらの建物の造りもとても綺麗です |

ここまで建物が現存していたのはバンガローのような開山堂だけでしたが、少し離れたところに「常行堂」と呼ばれるお堂がありました。 一見しますとかなり古そうな建物に見えますよ。

それもそのはず、こちらは享保17年(1732)に建てられたものなんだそうです。

現在の常行堂は、享保17年(1732)に仙台藩主伊達吉村公の武運長久を願って再建されました。 堂は宝形造りで須弥壇中央に本尊・宝冠の阿弥陀如来、両側に四菩薩、奥殿には秘仏としてあがめられている摩多羅神(またらじん)がまつられています。 摩多羅神は修法と堂の守護神であり、地元では古くから作物の神様として信仰されています。 奥殿の扉はふだんは固く閉ざされ、33年に一度御開帳されます。 祭礼の正月20日は、古式の修法と法楽としての延年の舞が奉納されます。 |

常行堂のすぐそばに鐘楼がありました。この鐘楼は形が変わっているね |

常行堂のすぐそばにとても良いデザインの鐘楼がありました。 こちらはなかなか良い形をしていますね〜。 かなり古いものかと思ったら、昭和50年に制作されたものだそうです^^;

こちらは人間国宝香取正彦氏の作で、天台座主山田恵諦め大僧正の銘が刻まれています。

姿形は、平等院風を思わせ、美しい音色を響かせているそうです。 ちなみに一般人は鐘を撞いてはいけないそうです。 いやこれは鐘もいいけど、この建物自体も良いデザインですよね。

|

気にしないで歩いていたら気付かなそう^^; |

先ほど見学しました金堂円隆寺跡と常行堂の間には用水路(失礼)のような小川が流れていました。 こちらは「遣水」と呼ばれています。 この遣水は池の東北側にあり、池に水を引き入れるためと造られたものです。

「作庭記」に記述されている四神相応・吉相の順流であり、曲がりくねる水路の流れに、水切り、水越し、水分けなどの石組が配されています。 毛越寺の遣水は平安時代の唯一の遺構で、全国的にも極めて珍しいものです。

この遣水を舞台に毎年新緑の頃に「 曲水(ごくすい)の宴」が開催され、周囲の樹木とあいまって平安の雅な情景が作り出されます。

|

また礎石かと思ったら、礎石すらなかった>_< |

先ほど見学した常行堂のとなりには、遺構があり、立て札が建っておりました。 こちらも敷地は少し広めでした。

法華堂跡と伝えられる土壇の西方、40尺内外さきに、方五間茅葺方形造の常行堂が南に面してあります。 この建物は享保年間に建築されたものですが、創建以来同じ位置にあるものと考えられてきましたが、発掘調査によって常行堂跡が現行の常行堂の位置とは違うことが明らかになりました。

今、常行堂跡と呼ばれる遺跡は、法華堂跡土壇の南方約30尺にある土壇です。 発掘調査時には大変に保存状態が悪く、残存している礎石もありませんでした。 法華堂跡と伝えられる遺跡は寺域の東北隅部にあって、南北約50尺、東西約50尺の広さの方形土壇です。

土壇には23個もの残存礎石があり、周辺の玉石敷面より1.5尺ほど高かったと思われます。 発掘調査により、法華堂と常行堂はそれらを結ぶ渡廊とともに、一体として計画され建築され、ある時期まで並存したと考えられています。

|

にここだけ池川に飛び出ているね |

大泉が池の散歩もあとわずか、最終コーナーを通り抜けているところって感じでしょうか。 最終コーナーには建物や建物跡はなく、湖畔の散歩って感じです。 途中少し地面が池側に出っ張っている部分がありました。

こちらは「州浜」と呼ばれている部分。 池の東南隅に築山と対照的に造られた洲浜は、砂洲と入江が柔らかい曲線を描き、美しい海岸線を表しています。 こちらは実際に海岸の砂州を表現しているんだそうですよ。

それゆえ水位の昇降に応じてその姿を変化させるそうです。 他に比べて池底を特に浅くし、広々と玉石を敷き詰めているので、水位の昇降に応じて現れるゆったりした姿を眺めることができます。

|

この石の置き方も何か狙いがあるんでしょうね〜 |

州浜を抜けて、最後の最後に、またまた立看板がありましたよ。 こちらは「出島石組と池中立石」というんだそうです。 まずは池の東南の位置には出島が造られています。 その先端の飛島には約2.5mの景石が立てられ、周辺には中小の石を荒々しく散らし、玉石を敷き詰めています。

池水に洗われるその景観は、荒磯の風情を表現しているんだそうです。 ちょっと難しすぎて管理人にはよく分りませんでしたm(_ _)m

|

いやいや毛越寺もとても見ごたえがありましたね。 特に本殿でお参りするだけでなく、大泉が池を中心とした浄土庭園が非常に見ごたえありましたね。 古の遺構などに当時の藤原氏の栄華が見て取れるようでありました。

|