ホテルのチェックインの時間まで、少し時間があったので、高館義経堂を見学しに参りましたが、なななんと、ま〜だ時間がある。。。 現在の時刻は13:40頃。 ホテルのチェックインって大体15:00頃のところが多いよね。

ということで、もう一つ行きたいと思っておりました達谷西光寺も行ってみることにしました。 平泉に参りまして、初日としてはこの移動が一番長かったです。 と言っても高館義経堂から車で15分弱ね^^;

ホントに平泉は各観光地が近くて回りやすいですよ。

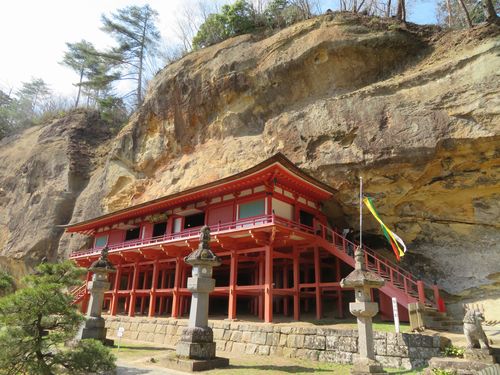

こちらの達谷西光寺はなんでも初代征夷大将軍の坂上田村麻呂にゆかりのお寺なんだとか!? こちらは世界遺産の構成要素ではありませんが、国指定史跡なんだそうですよ。 こちらのお寺も変わっておりまして、建物が後ろにそびえたつ岩山の中にめりこむように建てられています。 このようなお寺は千葉県や宮崎県でも見たことがありますが、変わっていますよね〜。 千葉県や宮崎県でも思いましたが、なんでこんなところに寺院を建てようとしたのでしょうかね〜。 |

達谷西光寺駐車場に到着しました |

駐車場の桜がまた綺麗ですね〜 |

平泉の観光地はどこも駐車場が整備されていてとても便利です。 最初にご来店した中尊寺は駐車料金がかかりましたが、その他の観光地ではほとんど駐車料金が無料でしたよ。

達谷西光寺さんも寺院から道路を挟んで反対側に駐車場が整備されていました。 しかしこの辺は桜が今日の中では一番きれいですね〜。 ソメイヨシノも綺麗ですが、少しピンクがかった花びらをつけている桜も非常に見事です。

|

右側に寺務所、正面には最初の鳥居 |

寺務所でチケットをご購入〜 |

2つ目の鳥居はゴージャスな雰囲気 |

3つ目の鳥居を抜けると素晴らしい景色が! |

入口付近から3つある鳥居ですが、「一の鳥居は石の鳥居、二の鳥居は丹の鳥居、三の鳥居は杉の鳥居」と称され、古くから参道にあったそうです。 三の鳥居は明治初期に、二の鳥居は昭和30年に失われましたが、平成10年に再建されました。

二の鳥居、三の鳥居共に、他には見られない特殊な形式を今に伝えています。 一の鳥居は「ひこじうらう(ひこじゅうろう)、とくぢ、せいのじゃう(せいのじょう)」という達谷村の三人の石工により達谷石を用いて、江戸時代に建立されたものなんだそうです。

|

崖にめり込む達谷窟毘沙門堂 |

参道を抜けますと、広がりに出ますよ。 周囲には朱で染められた建物が目を引きますね。 事前調査では、寺院のような建物が崖の中に建っている風景を見ましたが、参道を抜けて右側にそれがありました。

以前も千葉県や宮崎県で崖とか洞窟の中に建っている寺院を見ましたが、それらと同じような感じですね。 なぜ敢えてこのような場所に建てようとするのでしょうかね。

そして今まで見ためり込んだ寺院って、なぜかみんな朱色の建物でした。 これは偶然かね^^;

|

達谷窟毘沙門堂の中に突入しますよ |

それでは達谷窟毘沙門堂の中に突入しますよ〜。 ちなみに中は撮影禁止でしたので、写真はありませんm(_ _)m

いや〜しかしこれはすごい建物ですね。 表側はよく見る寺院の建物風ですが、崖側はすごい造りでしたよ。 もう崖の形に沿って壁などが切られており、全て崖を基準に造られている感じね。

最初は崖の隣に普通の寺院が建っているのかな、と思っていましたが、全然違いました。 なんでこんなに崖に合わせたのでしょうね。

ちなみにホームページの情報によりますと、こちらの建物は昭和21年に隣家から出火し、御本尊以下二十数体を救い出したものの毘沙門堂は全焼したそうです。 昭和36年に再建された現在のお堂は創建以来五代目となるそうです。 内陣の奥に慶長二十年伊達家寄進の厨子を安置し、慈覺大師作と伝える御本尊毘沙門天・吉祥天・善??師童子を秘佛として納めています。 次の御開張は令和24年だそうです。 大分先だね>_< |

入口と反対側から達谷窟毘沙門堂や蝦蟆ヶ池辯天堂を撮影 |

達谷窟毘沙門堂の由来が達谷窟毘沙門堂 別當 達谷西光寺に記載されていましたので引用させて頂きます。

「達谷窟毘沙門堂は、およそ千二百年の昔、惡路王・赤頭・騠丸等の蝦夷がこの窟に塞を構え、良民を苦しめ女子供を 拐さらう等乱暴な振舞が多く、国府もこれを抑える事が出来なくなった。

そこで人皇五十代桓武天皇は、坂上田村麿公を征夷大将軍に蝦夷征伐の勅を下された。 対する惡路王等は達谷窟より三千余の賊徒を率い駿河国清見関まで進んだが、大将軍が京を発するとの報を聞くと、武威を恐れ窟に引き返し守を固めた。

延暦20年(801年)大将軍は窟に籠る蝦夷を激戦の末打ち破り、惡路王・赤頭・騠丸の首を刎ね、遂に蝦夷を平定した。

大将軍は、戦勝は毘沙門様の御加護と感じ、その御礼に京の清水の舞台を模して九間四面の精舎を建て、百八体の毘沙門天を祀り、鎮護国家の祈願所とし、窟毘沙門堂(別名を窟堂)と名付けた。

翌延暦21年(802年)には別當寺として達谷西光寺を創建し、奥真上人を開基として東西三十余里、南北二十余里の広大な寺領を定めた。」

|

こちらが礼堂になります |

礼堂から上を見ると顔面大佛様がっ!! |

達谷窟毘沙門堂を見学し終わり、階段を下りますと、正面に小さな礼堂が見えてきます。 ここから何かに礼するのかな!? 礼堂に入ってみると、なんとその正面上部に大きな顔が岩に彫ってあるではないですか!!

こちらは「岩面大佛」様だそうです。 千葉の鋸山に行ったときに見た石像はもっと大きかったけど、あれは時代も新しいし、元々採石場でしたからね。 こっちは後述の通り、義家公が弓で彫った(?)んだから、こっちのほうが相当にごいす〜です。

|

岩面様は崖のかなり上の方にあります |

こちらが岩面様のア〜ップ! |

こちらの岩面大佛は高さは約33mの大岩壁に彫られているそうです。 前九年後三年の役で亡くなった敵味方の諸霊を供養する為に陸奥守源義家公が馬上より弓張を以って彫り付けたと伝えられています。

この大佛は高さ約16.5m、顔の長さ約3.6m、肩幅約9.9m、日本全国で五指に入る大像で、「北限の磨崖佛」として名高いそうです。 お顔の下の部分は確か地震か何かで崩れてしまったと書いてあったような気がしますが、完全体も見てみたいものですね。

|

辯天堂の後ろ側、橋とのコラボが良いです |

こちらが蝦蟆ヶ池なのかな!? |

岩面大佛にお参りをいたしまして、今度は達谷窟毘沙門堂の前にあった蝦蟆ヶ池辯天堂にやってきました。 達谷窟毘沙門堂の前には池がありまして、その中にはお堂が建っています。 池には朱色の橋がかかっており、なかなか趣のある風景ですね。

しかも今日は桜も綺麗に咲いているので、いつもよりも余計に綺麗に見えていると思いますよ。

|

橋を渡って正面へ 後にあるのは達谷窟毘沙門堂 |

こちらが辯天堂の表側 |

こちらのお堂についても達谷西光寺HPに説明がありましたので引用させて頂きます。

「昔、満面の水を湛えていた達谷川や北上川を美しい浮嶋が行き来するのを、奧轊巡錫の慈覺大師は、五色の蝦蟆の姿で、貧乏を齎す貪欲阳が化けていると見破った。

大師は嶋を捕えて窟毘沙門堂の前まで引きい、再び逃げ出さぬように一間四面の堂宇を建立し、蝦蟆を降伏する白蛇、即ち宇賀阳王を冠に頂く八肘の辯才天女を自ら刻して祀り、蝦蟆ヶ池辯天堂と名付けたと伝えられる。

昭和60年の調査で蝦蟆ヶ池旧護岸から平安末期の土器が大量に発掘されている。 現堂は、昭和21年の大火で焼失し、昭和46年再建の堂が狭小で、阳事の執行に甚だ不便であったため、平成25年癸巳の歳に、

元祿再建時の舊規に倣い、脇侍の十五童子の内の九躰と共に、御修覆となったものである。」 by 達谷窟毘沙門堂 別當 達谷西光寺HPより

|

松と桜って一枚の写真に収まるってあまりないよね |

後で気づいたのですが、達谷西光寺のHPを見てみたら、まだ他にも見学できる建物などがあったみたいね。 全然気づきませんでしたよ。 国分寺連合旅行あるあるで、「見るべきものを忘れちゃうの秘技」炸裂です! ちなみに見てないエリアには不動堂、金堂、本堂などがあったみたい。。。

本堂に行けなかったとはっ! そういえば、達谷西光寺の前の桜を見に行ったときに、奥に朱色の建物見えたもんね。 そのときは「あそこは行けないのかなぁ。。。」位にしか思っていませんでしたが、見逃したのを後で知るとちょっと悔しい感じですよね^^;

|

あまりに綺麗な桜だったのでここでも集合写真です〜 |

気を取り直しまして、達谷西光寺前の道路沿いには非常に立派な桜の木が立っていましたよ。 サイズもかなり大きいですし、花の数もとても多いですよ。 これは見事の一言!

平泉に来て感じたのですが、こちらの桜って並木になって桜の木が密集しているところは多くはなく、並木を見たのは一ノ関駅から平泉に移動中の桜並木くらいだったと思います。

あとは神社やホテルなどもそうですが、敷地の中に大きな桜の木が1本佇んでいるっていうところが多かったですね。 桜並木も綺麗ですが、1本1本の桜を見るのは、1本1本の個性をじっくり見れるので、これまた趣深いです。

|