当初の予定ですと先程見学した無量光院跡が一日目の最後の観光地で、その後はホテルに戻ってどんちゃん騒ぎをすることになっていたのですが、なんと現在の時刻はまだ13時過ぎ。。。

さすがにホテルのチェックインには早いよね。 ってことで、時間があったら行ってみたいと思っておりました「高館義経堂」にやってきましたよ。 こちらは源義経の終焉の地としても有名な場所です。

こちらの観光地の名称は漢字で「高館義経堂」と書きますが、読み方は「たかだち ぎけいどう」となっています。 ほとんどの漢字は音読みなんだね。

先ほどご来店しました「無量光院跡」から「高館義経堂」までは車で約5分。 こちらもものすごい近いです。 近いといってもこれを徒歩で行くと、15分位はかかるので、いかに観光地と観光地の距離が近いといっても、 車を借りてよかったと思いますよ。 若い頃ならば歩いていけない距離ではないと思いますが、ぶ〜で〜で50歳オーバーの管理人ではすぐに足が終わってしまいます。 やっぱりこの歳になるとレンタカーは必須ですね^^ |

こちらが高館義経堂の入り口です |

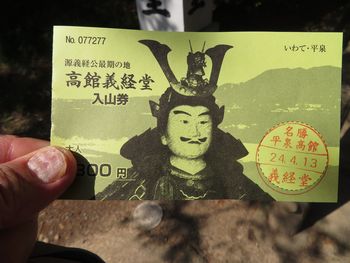

チケットをご購入〜 300円でした |

こちらが高館義経堂の入り口です。 高館義経堂と表された木の柱と、反対側にはチケット売り場の小さな小屋がありました。 ここでも入場料を取るのね^^; お値段は1人300円也〜。

今回は色々な寺などを廻りましたが、ほとんどの場所で入場料を徴収されました。 お値段はえらいもんで見ごたえ度と比例しておりましたよ。

|

こちらが北上川です |

チケットを購入し階段を上りますと、目の前に北上川が見えてきます。 こりゃ立派な川ですね。 北上川は、岩手県中央部を北から南に流れ宮城県東部の石巻市で追波湾に注ぐ一級河川です。

北上川水系の本流で、流路延長249km、流域面積10,150km2は、東北地方の河川の中では最大で、日本全国では4番目の規模なんだそうです。

この場所からは、周囲の山々が綺麗に見えますよ。 周囲の地名や山の名前が書いてある看板もありましたが、あまり馴染みのない地名だったので、あまりピンとは来なかったですが、それでも景色は抜群でした。

特に今日は天気も良いし、桜も咲いているから、いつもよりも増して景色が良く見えますね。

|

ゆるゆるとした坂を登ります |

源義経主従供養塔が見えてきましたよ |

チケット売り場の階段を上って突き当りを左に曲がり、歩くこと1分で義経堂に到着します。 とその前に、石造りの塔が見えてきましたよ。

こちらは「宝篋印塔」と言います。 昭和61年、義経公主従最期の地であるこの高館に、藤原秀衡公、源義経公、武蔵坊弁慶八百年の御遠忌を期して、供養のために塔を造立しました。

祖父、父の志を継ぎ、奥州藤原文化を築き上げた秀衡公、運命に翻弄され、この平泉で31歳という短い人生を終えた義経公、そして、義経公を信じ戦い抜いた弁慶。

それぞれの生涯に思いを馳せ、心からの供養を行うのに、この高館はふさわしい場所だと思われます。 by 高館義経堂ホームページより

|

こちらが義経堂の建物です 意外とこじんまりとしています |

建物はかなり古いように見受けられますね。 また建物自体も割とこじんまりとしており、お堂の中には立派な義経公の銅像が鎮座しておりました。

なんとなく義経公は若いイメージがあったのですが、銅像の見た目は少しだけお年を召した感じで、貫禄すらある雰囲気でしたね。 その目の先に映るのはなんなのでしょうかね。

|

お堂の中に義経さんが・・・ なんかお顔のイメージが違う・・・ |

高館は北上川に面した丘陵で、判官館(はんがんだて、ほうがんだて)とも呼ばれています。 現在では、その半ばを北上川に浸蝕され狭くなっていますが、この一帯は奥州藤原氏初代清衡公の時代から、要害地とされていました。

兄・源頼朝に追われ、少年期を過ごした平泉に再び落ち延びた源義経公は、藤原氏三代秀衡公の庇護のもと、この高館に居館を与えられました。 地元で判官館と呼ばれているのは、義経が判官の位にあったことに由来します。

しかし、文治5年(1189)閏4月30日、頼朝の圧迫に耐えかねた秀衡公の子・泰衡の急襲にあい、この地で妻子とともに自害したと伝えられています。

丘の頂上には、天和3年(1683)、仙台藩主第四代伊達綱村公が義経を偲んで建てた義経堂があり、中には義経公の木造が安置されています。

高館からの眺望は平泉随一といわれ、俳人・松尾芭蕉が俳句を詠んだ場所でもあります。 東にはとうとうと流れる北上川、束稲山(別名・東山)の眺望が広がります。

また西からは、かつてその流域が前九年・後三年の役の戦いの場となり、弁慶立往生の故事でも知られる衣川が北上川に合流しています。 現在の義経堂および高館は、同町毛越寺の飛び地境内となっています。 by 高館義経堂ホームページより

|

「夏草や 兵共が 夢の跡」 |

義経堂を後にし、先ほどの階段も通り過ぎ先に進みますと、そこに何かの碑が見えてきました。 ここには松尾芭蕉でも一番有名な句ではないかと思われる「夏草や 兵共が 夢の跡」の碑でありました。

先ほどの義経堂には桜の木はありませんでしたが、この碑の周囲には桜の木が並んでおり、バックにある北上川や山々を背景に非常に綺麗な景色となっておりました。

|

ここの桜も満開だね〜 非常に綺麗に咲いています |

頼三樹三郎の詩碑 |

こちらは何かの石碑!? |

松尾芭蕉の碑のそばには頼三樹三郎の詩碑もありました。 頼三樹三郎は幕末の尊王攘夷派の志士であり、儒学者です。 学を父山陽に受け、最も詩文に優れていたそうです。

勤王の志固く、そのために幕府からとがめられ、一時盛岡に逃れていたそうです。 こちらの石碑の市は1846年に平泉を訪れたときに「平泉落日」の感動を詠んだもので、22歳のときの雄渾な筆遣いを残す形見でもあります。

三樹三郎は後に安政の大獄で捕えられ、刑死してしまったそうです。

|