今回の旅行で最初にご来店したのは「中尊寺」です。 「平泉と言えば中尊寺」というくらい非常に有名な観光地です。 管理人もこれまで2回ほどご来店したことがあるので、今回は3回目です。

でも過去2回から大分期間(前回ご来店は12年前)が空いているので、かなり新鮮な気分なんですよね。 そういえば2年前位にはNHKの大河ドラマで「鎌倉殿の13人」をやっていましたが、その中でも奥州藤原氏が登場しておりましたね。

やはり鎌倉時代を語る上で、奥州や藤原氏を除いては語れないでしょう。 源義経の終焉の地としても有名ですもんね。 最終的には4代目で源頼朝に滅ぼされてしまいまして、藤原氏3(4)代で築き上げた栄華も盛者必衰の理であったのでありました。

でも、その藤原氏が残したものというのは現在も受け継がれており、世界遺産として奥州の文化を語り継いでいます。 世界遺産としては名称は「平泉 −仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群−」というそうです。

そしてこの世界遺産は5つの資産で構成されています。 それが「中尊寺」「毛越寺」「観自在王院跡」「無量光院跡」「金鶏山」の5つです。 今回の旅行では全部制覇できると良いですね。 国分寺連合の旅行のときは、1つ位抜けちゃうことが多いからね^^;

ちなみに一般的なツアー旅行だと、色々なところを回るので、平泉周辺では中尊寺しか寄らないというツアーも多くあります。 現に管理人が過去来たうちの1回はツアー旅行だったのですが、 どのときも平泉では中尊寺にしか寄らず、その後はとっとと別の県に移動しちゃいましたもんね(まぁグルメツアーだったから^^;) 実は平泉には、中尊寺等世界遺産以外にも様々な遺構があるんですよ。 今回の旅行では世界遺産だけでなく、奥州藤原氏の栄華のすべてを見学して参りたいと思います。 |

綺麗な並木道 |

ニッポンレンタカー一関店から最初の目的地の中尊寺までは車で約30分。 途中で綺麗な桜並木が見えてきましたよ。 岩手に来て初桜です。 道路の両脇に満開の桜が並木になり、まさに桜のトンネルのような状態です。

今回の旅行では平泉周辺の桜が丁度満開の時期になっておりまして、色々な観光名所で桜を堪能することができました。 ただこの周辺は桜の並木道ってのはそんなになくて、1本の桜が佇んでいるっていう光景が多かったです。

今回のホームページでは各所の桜も一緒に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

|

第一駐車場に車を停めました |

一関でレンタカーを借りまして、そこから車で20〜30分位でしょうか。 あっという間に平泉の中尊寺に到着しました。 やはり桜が満開の時期でもありますし、かつ世界遺産ということもありまして、駐車場前の交差点ではほんの少しだけ車が混んでおりました。

でもまだ時間が早かったからか、第一駐車場にすぐに入ることができました。 案内板を見ますと、中尊寺の周囲には4〜5か所の駐車場がありまして、今回我々が停めた第一駐車場が一番参道入り口に近い駐車場だったようです。

駐車場はかなり広く、駐車場の周囲にはお土産物屋さんやわんこそば屋さんがズラリと並んでいましたよ。 過去2回は中尊寺にご来店していますが、こんな駐車場に停めたっけな!? なんだか初めて来た感じです。

|

今旅行のソフトクリーム第一号! |

周囲に何件もお土産屋さんがありましたが、こういうところには我々の大好物のソフトクリームがあるんですよね〜。 今回は中尊寺の参道入り口に一番近いお土産屋さんでソフトクリームを購入しました。

こちらのお店のソフトクリームがスジャータではないことを確認して入店〜。 ちょっと記憶が定かではありませんが、ソフトクリームのお味は普通のバニラ一択だったと思います。

ただ、ソフトクリーム部分はバニラでも、なななんと! 下の部分がプリンになっているソフトクリームがあるではありませんかっ! でも値段を見たら1個900円ですって。 ちょっと高い〜。

貧乏性な管理人はすぐに普通のソフトにしてしまいましたが、ここで「岡」氏が写真映えのためにプリンソフトクリームをご注文〜。 店の外を出て、参道を歩きながらソフトクリームを頂きました。

ソフトの部分は非常に濃厚でクリーミー! 生クリームの味が朽ち一杯に広がるやつね。 こりゃ非常にまいう〜。 そして「岡」氏のプリンの感想を聞いてみると、プリンは硬いタイプではなく、トロトロのとろけるタイプだったようですよ。

このとろけるタイプもまいう〜なんですよね〜。 でも、参道を歩きながらプリンを食するのは結構大変だったみたいですよ^^;

|

こちらが参道の入り口です |

ソフトクリームを購入したお店の目の前に中尊寺の参道の入り口がありました。 以前中尊寺にご来店したときはどこから入ったのかな・・・ この入り口は全然覚えていない・・・

多分12年前に来たときは、ここの駐車場ではなく、金色堂に近い駐車場に観光バスが停まったような気がするんですよね〜。 更にその前、20年以上前に来たときは、どこに停めたかすら覚えいません!

多分、ここから中尊寺に入るのは初めてかもしれませんね。 入口には人だからリができていますが、桜が満開のこの時期にしては、人は少し少な目に感じました。

中尊寺は嘉祥3年(850)、比叡山延暦寺の高僧慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)によって開かれました。 その後、12世紀のはじめに奥州藤原氏初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行われました。 清衡公の中尊寺建立の趣旨は、11世紀後半に東北地方で続いた戦乱(前九年・後三年合戦)で亡くなった生きとし生けるものの霊を敵味方の区別なく慰め、「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設する、というものでした。 それは戦乱で父や妻子を失い、骨肉の争いを余儀なくされた清衡公の非戦の決意でもありました。 清衡公は長治2年(1105)より中尊寺の造立に着手します。 まず東北地方の中心にあたる関山に一基の塔を建て、境内の中央に釈迦・多宝如来の並座する多宝寺を建立し、続いて百余体の釈迦如来を安置した釈迦堂を建立します。 この伽藍建立は『法華経』の中に説かれる有名な一場面を具体的に表現したものでした。 by 中尊寺HPより |

参道の坂道は結構登ってます>_< |

参道の入り口を過ぎ、歩き始めましたが、結構坂が登っていますね・・・ もう少し平らな参道をイメージしていたのですが・・・ 最初の頃はまだ緩やかですが、途中から少し上り坂がきつくなってきております。

でも途中の展望台のようなところからは、桜なども含めて下界の景色が非常に良い眺めでありました。

こちらの坂道は「月見坂」と呼ばれているそうです。 ゴールの中尊寺本殿や金色堂があるのは標高130mで、昔から参拝する人はここを通って行ったそうです。 両脇にはかなり古そうな杉の並木があり、

厳かさを醸し出しているようでありました。

清衡公は釈迦如来により説かれた法華経に深く帰依し、その平等思想に基づく仏国土を平泉の地にあらわそうとしたのでした。 清衡公は『中尊寺建立供養願文』の中で、この寺は「諸仏摩頂の場」であると述べています。 この境内に入り詣でれば、ひとりも漏れなく仏さまに頭を撫でていただくことができる。 諸仏の功徳を直に受けることができる、という意味です。 法華経の教えに浄土教や密教を加え大成された天台宗の教えに基づく伽藍が境内に建ち並び、その規模は鎌倉幕府の公的記録『吾妻鏡』によると、寺塔が四十、禅坊(僧の宿舎)が三百におよんだといいます。 二代基衡公は、父の志を継いで薬師如来を本尊とする毛越寺の造立をすすめ、三代秀衡公は阿弥陀如来を本尊とする無量光院を建立しました。 三世仏(過去釈迦、現世薬師、未来世阿弥陀)を本尊とする三寺院の建立は、すべての生あるものを過去世から現世さらに未来世にいたるまで仏国土に導きたいという清衡公の切実な願いの具現でもありました。 by 中尊寺HPより |

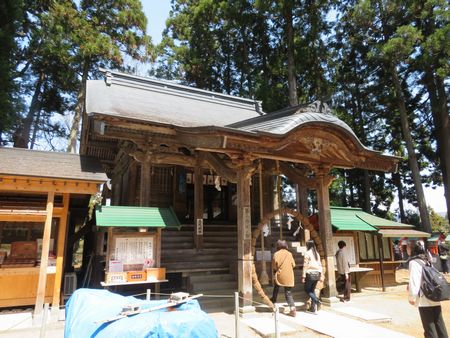

こちらが弁慶堂です |

弁慶の顔出しに「岡」氏がチャレンジ! |

少し坂を登り、最初に見えてくるのが「弁慶堂」です。 今回参道を登ってみて分かったのですが、この参道の途中の随所にお堂が建てられているんですよ。 それぞれ建物自体は割と似ているのですが、

中に祀られている仏像などは少し異なるものも多かったです。 金色に輝く仏像があったり、ちゃんと色彩豊かに彩られている仏像もあったりと様々です。 中尊寺のホームページを見てみますと、

お堂のほとんどは江戸時代中期以降に再建されたり、移築されたものなんだそうです。 なるほど、移築されたものもあるということで、だから少し異なるお堂もあるんですね。

今回すべてのお堂をかなり興味深く拝見させて頂きましたが、非常に見ごたえがありました。

こちらの弁慶堂は文政10年(1827)の建立で、ご本尊は勝軍地蔵。 古くは愛宕堂と呼ばれていましたが、義経・弁慶の木造を安置し、明治以降に弁慶堂と呼ばれるようになったとのことです。 お堂の中の格天井には60種の草花が描かれているそうです。 |

金剛宝地蔵大菩薩様と奥には雷神様も鎮座しています |

参道を登っていきますと、お堂が次々に出てきますが、お堂に気を取られがちですが、石像も何か所か佇んでおりました。 こちらは金剛宝地蔵大菩薩と雷神様です。 金剛宝菩薩は五大菩薩の一人です。

京都にある東寺には金剛波羅蜜、金剛薩捶、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の五体の菩薩様がいらっしゃるそうですよ。

|

こちらが東物見台の外観です |

こりゃいい景色です。桜も咲いているしね |

絶景を背景に3人で集合写真です |

先程の弁慶堂は参道から少し入ったところにあるのですが、弁慶堂への入り口のすぐそばには東物見台という景色を見るためのスポッツがありました。 先程の参道の入り口からは結構きつい上り坂でしたので、

ここらで一休みにするのに丁度良い場所ですね。 物見台というだけあって、ちゃんと屋根がついておりまして、そこから舌の方や北上川、更にその奥の山々を見ることができます。

遠くにゆるくカーブを描いて流れる大河が北上川、左手から衣川が流れ、北上川に合流しています。 平安初期まで、この衣川以北は、中央政府の支配が及ばない「外地」であり、この川が内なる境界となっていました。 いにしえの都人の歌にも多く詠まれ歌枕にもなっている、名に知られた衣川です。 水田となっている一帯は、前九年の合戦の舞台となった衣川古戦場、また弁慶立往生の地と伝えられています。 北上川の向こうに望めるのが束稲山。 「きゝもせず束稲やまのさくら花よし野のほかにかゝるべしとは」と、平安時代の歌人、西行法師が平泉を訪れた際に詠んだところです。 奥州藤原氏が栄えた当時、この束稲山に1万本の桜が植えられていました。 by 中尊寺HPより |

少し新しめの建物の地蔵堂 |

こちらは地蔵堂と言います。 1877年の再建で、本尊は地蔵菩薩です。 地蔵菩薩様は広大な慈悲で生あるものすべてをすくうという菩薩様のことです。

今回気づかなかったのですが、この地蔵堂の隣には道祖神という五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄を祈願する村の守り神も祀られているとのことでした。 また見落とした>_<

そういえば所以はよく分らないのですが、ここに妖怪のアマビエの説明があったのですが、「岡」氏は「アマエビ」と読んでおりました。 美味そう〜。 今日は皆で言い間違いばかりしておりましたね。 旅の恥はかきすてじゃい〜。 |

こりゃ大分新しそうな建物だね |

こちらは薬師堂と言います。 1885年に改築されたものとのこと。 本尊の薬師如来、日光・月光菩薩と十二神将をアンチし、和歌山県の熊野より平井したと伝えられる熊野権現のご神体を並び祀っています。

正月4日には、中尊寺一山の僧侶によって修正会が行われるんだそうです。 中尊寺のホームページには1885年の改築って書いてあったけど、ちょっと見た目が新しすぎない!? 別のお堂と間違えたかな!?

|

願成就院観音堂 斜めから激写! |

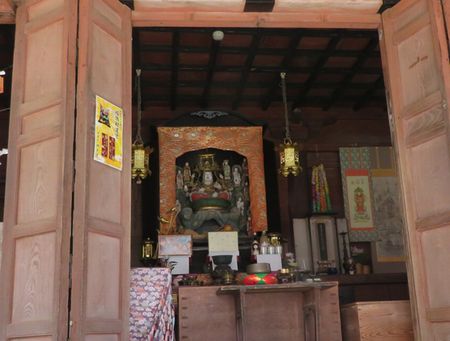

こちらは中の仏像を拝むことができます |

こちらの観音堂はなぜだか中尊寺のHPに記載がありませんでした。 他のお堂はちゃんt説明書きなどがあるのに、何故このお堂だけ記載がないのか不思議ですね〜。 もしかしたら、さっきの薬師堂のときも違和感があったんだけど、

中尊寺のホームページが古いのかな!?

|

非常に立派な門構えですね |

さ〜、ようやく坂もゆるやかになり、中尊寺の中心に近づいてきたような気がしますよ。 先ほどの薬師堂を抜けると、右側に立派な門が見えてきます。 こちらが本坊表門と呼ばれる門です。

この中に中尊寺の本堂などがありますよ。

こちらの門は薬医門と呼ばれる形式の門です。 伊達兵部宗勝の屋敷門を移築したものと伝えられているんだそうですが、移築のいきさつなど詳細は分かっていないそうです。 でも本堂入口の門としては非常に堂々たるものですよね。 こちらをくぐって本堂にお参りしたいと思います。 |

ここと讃衡蔵だけお土産屋がありました |

配色に気を遣った郵便ポスト |

本坊表門のすぐ目の前にはちょっとしたお土産屋さんがありましたよ。 金色堂が有名だけあって、金色の置物を売っていましたね。 またお土産屋さんの横には郵便ポストがありましたよ。

普通、郵便ポストは赤色をしていますが、こちらは周囲の景色に配慮するように暗めの紺色っぽい色をしておりました。 ちなみに今日の郵便の回収は終了〜。 一日1回しか取りにきてくれないみたい。。。 確かに坂きついしね^^;

|

金色堂が有名すぎて影が薄いですが、本堂も立派です |

本堂前で集合写真で〜す |

本堂の階段を登ったところ |

本堂の仏像も非常に見事ですね |

さ〜本坊音手門をくぐり抜け、本堂に参ります。 本堂の敷地はとても広いですね〜。 本堂だけでなく、桜の木や綺麗な池があったり、他にも建物がありますね。

こういうお寺さんにしては珍しく本堂に上がることができまして、中の様子を見学することもできます。 中は豪華絢爛、何か有難い気持ちになってきますよ。

|

ここの鐘も勝手に撞いてはいけません |

こちらは社務所かな |

これは何だか分らないけど良い感じ |

本堂の境内の桜も綺麗です |

中尊寺というのはこの山全体の総称であり、本寺である「中尊寺」と山内17ヶ院の支院(大寺の中にある小院)で構成される一山寺院です。 本堂は一山の中心となる建物で、明治42年(1909)に再建されました。

古くから伝わる法要儀式の多くはこの本堂で勤められます。 本尊は丈六の釈迦如来。像高約2.7m、台座・光背を含めた総高は5mに及ぶ尊像です。

中尊寺の大壇主藤原清衡公が「丈六皆金色釈迦」像を鎮護国家大伽藍の本尊として安置したことにならい平成25年(2013)に造顕・開眼供養されました。

中尊寺は天台宗の天本山であり、本尊の両脇にある灯籠には、宗祖伝ています。 中尊寺の寺格は別格大寺、天台宗東北大本山です。 by 中尊寺HPより

|

写真だと分かりづらいけど池も綺麗でした |

表門とは別の門から退出いたします |

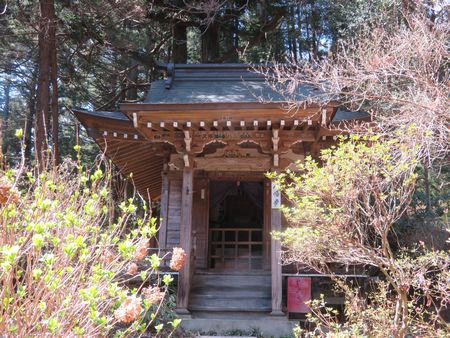

峯薬師堂を斜め前から激写! |

こちらにも立派な仏像様がおわしました |

本坊の横にあった門から外に出ますと、目の前に峯薬師堂が見えてきます。 度重なる野火にあい、1689年に現在地に移されました。

讃衡蔵に安置されている丈六(じょうろく)の薬師如来はもとはこの堂の本尊でした。 堂の向かって右傍に建つ石造の宝塔は12世紀のもので、重要文化財に指定されています。

|

こちらが不動堂です これも少し新しめ |

参道を歩き始めた頃は、お堂もポツポツと良い間隔で建っていたのですが、本堂のあたりまでくると、参道の左右にたくさんお堂がありますよ。 最初は有難い感じでしたが、途中からは「まだあるの!?」って感じだったもんね。

でも一つ一つ、建物も仏像も異なりますので、全てのお堂を有難く拝見させて頂きました。

こちらの不動堂は、昭和52年に建立された祈祷堂だそうです。 割と新しいのですね。 ご本尊の不動明王は1684年、仙台藩主伊達綱村公により天下泰平を祈願し新調されました。 不動明王様は、邪を破り、我々の過ちを正してくれる仏様で、少々厳しいお顔をされています。 皆様の願い事に応じて家内安全・病気平癒・受験合格・交通安全などの御祈祷をしているそうです。 今日では多くの信者さんを集め一年を通して御祈祷が絶えないそうです。 |

こちらも良い佇まいですね |

こちらの仏像様は綺麗に撮れました |

同じようなお堂が続いてきたので、そろそろ違いが分からなくなって参りました。 こちらは大日堂と言うそうです。

1802年の再建で、本尊は金剛界大日如来です。 前庭に建つ石造の宝篋印塔(ほうきょういんとう)は1823年に造立されました。

大日如来様は、日本密教では、金剛界曼荼羅・胎蔵曼荼羅の両界曼荼羅で主尊とされ、さらには虚空にあまねく存在するという真言密教の教主、「万物の慈母」とされる汎神論的な仏です。 声字実相を突き詰めると、全ての宇宙は大日如来たる阿字に集約され、阿字の一字から全てが流出しているというとされます。 また、神仏習合の解釈では天照大神と同一視もされています。 by wikipedia でもこういうのは「大きさ」ではないと思うのですが、大日如来様のお堂としては少し小さいような!? |

|

大日堂のお隣には「梵鐘(旧鐘楼)」がありました。 鐘楼というのは鐘をつるす建物です。 お寺さんに行きますと、どこにでもあると思いますよ。 鐘楼もその規模や形は様々ですが、結構管理人は鐘楼に興味があるんですよね。

境内には他にも鐘がいくつもありましたが、どれも勝手にならしてはいけない模様でした>_< そりゃそっか^^;

康永2年(1343)に金色堂別当頼栄の発願により鋳造された盤渉調の梵鐘です。 撞座は長い歳月にわたる打撞で窪み、現在この鐘が撞かれることはないでそうです。 鐘身の銘文には建武4年(1337)山上の堂塔が火災により焼失したと記し、奥州藤原氏以後の歴史を伝える史料としても貴重なものだそうです。 鐘の径は86cmだそうです。 |

こちらは讃衡蔵という資料館です |

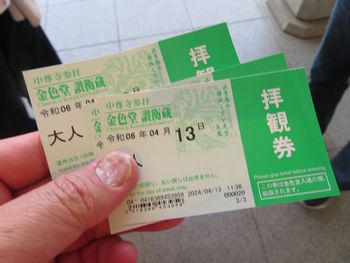

讃衡蔵で金色堂の拝観チケットを購入〜 |

讃衡蔵は奥州藤原氏の残した文化財3000点あまりを収蔵する宝物館で、平安期の諸仏、国宝中尊寺経、奥州藤原氏の御遺体の副葬品などが納められております。

平安時代奥州藤原氏によって造営された、往時の大伽藍中尊寺の様子を今に伝えています。

|

恒例の集合写真です〜 |

さ〜いよいよ金色堂を拝観するときがやってきましたが、その前に讃衡蔵でチケットを購入します。 こちらで購入したチケットで、讃衡蔵の中の展示物を見ることもできるようですよ。

まずは事前知識を入れる意味でも、讃衡蔵の中を見学していきますか! ただ館内は撮影禁止。。。 管理人の大好きな撮影大会はできません。

でもいつもファインダー越しの景色しか見ていないので、たまには自分の目でしっかりと拝観したいと思いますよ。 館内には様々な仏像や書物、掛け軸のようなもの、絵画などが展示してありました。

いずれも平安時代、鎌倉時代のものではないかと思いますよ。 特に目を引いたのは仏像でしょうかね〜。 個人的に仏像は結構好きなんですよ。

ちなみに讃衡蔵の中はほとんどが撮影禁止だったのですが、最後に金色堂の模型と記念撮影できる場所がありました。 ここで3人で集合写真をパチリ。 自撮り棒大活躍です。

|

ここの門から金色堂エリアに入ります |

金色堂の覆堂が見えてきましたよ〜楽しみ! |

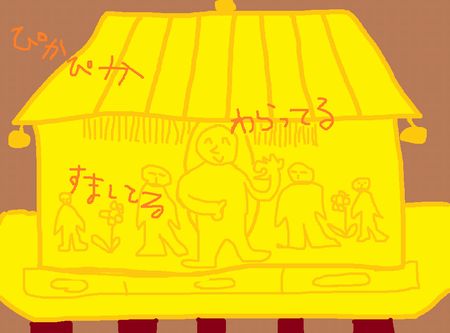

中は撮影禁止なので、久々に管理人の前衛アートの金色堂をどうぞ |

中尊寺全体は大分記憶から薄れていますが、さすがに金色堂はよく覚えておりますよ。 何しろ建物すべてが金色ですからね。 織田信長しかり、豊臣秀吉しかり、時の権力者は金に魅せられるんですね〜。

中尊寺のホームページによりますと、今年から「900年の節目」が続くんだそうですよ。 例えば、今年2024年は金色堂創建から900年、2026年は「中尊寺建立供養願文」に記される伽藍が落慶して900年、

2028年は藤原清衡公が亡くなられて900年等々、色々な節目を迎えるそうです。

さ〜さ〜、それでは久々の金色堂を拝見いたしましょう! がーしかし! なんと、今年は900年の節目のイベントで、金色堂に普段鎮座している仏像達(11体)が、上野の東京国立博物館に行っているではないですか〜。 まぁ国分寺連合では、こういうことがホントに多いのよね〜。 日光では日光東照宮の陽明門や輪王寺が改修中で養生されていて実物を見れなかったり、姫路城に行った時も改修中で天守全体が養生されていたもんね。 まぁ今回は東京国立博物館に行っているのは知っていたから、あぁいつものことね^^くらいの感じでしたが、知らないで行って仏像なかったらちょっとショックよね^^; でも中に入ってみると、ちゃんと仏像あったね。 あれはレプリカだったのかな!? いや〜しかし久々に見ましたが、やっぱりすごいね。 金色に輝く建物もそうですが、中の仏像もとても一言では言い表せられないほどに厳かですよ。 今日は金色堂の左側から正面、右側となめるように自分の目に焼き付けました。 なんとか写真に残したいところですが、写真撮影禁止のエリアではちゃんとルールを守らないとね。 ということで前回の中尊寺観光のときと同じく管理人の前衛的アートをお届けしたいと思います。 |

讃衡蔵で撮影した金色堂 管理人の前衛アートと酷似しているね! |

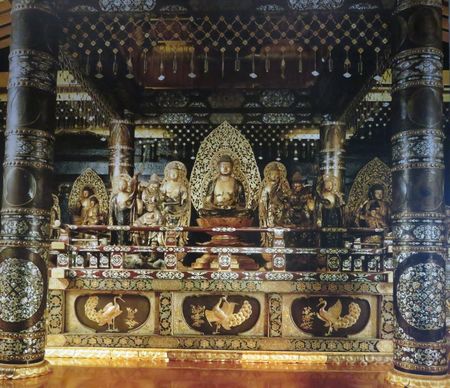

金色堂は中尊寺創建当初の姿を今に伝える唯一の建造物で、天治元年(1124)に上棟されました。 堂の内外に金箔を押した「皆金色」の阿弥陀堂です(屋根部分は解体修理の際に金箔の痕跡が発見できなかったために箔補てんは見送られました)。

まず堂内の装飾に目を奪われます。 4本の巻柱や須弥壇(仏壇)、長押にいたるまで、白く光る夜光貝の螺鈿細工、透かし彫り金具・漆蒔絵と、平安時代後期の工芸技術を結集して荘厳されており、堂全体があたかも一つの美術工芸品の感がします。

須弥壇の上にご本尊阿弥陀如来、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩、左右に3体ずつ地蔵菩薩が並び、最前列には持国天と増長天が破邪の形相でこの仏界を守護しています。

この仏像構成は金色堂独特のもので他に例を見ない貴重なものです。 孔雀がデザインされた中央の須弥壇の中には、奥州藤原氏の初代清衡、向かって左の壇に二代基衡、右の壇に三代秀衡の御遺体と四代泰衡の首級が安置されています。

血筋の明らかな、親子四代の御遺体の存在は世界にもほかに例がありません。 国宝建造物第1号の金色堂は、中尊寺を、また奥州藤原文化を象徴するものです。

|

五月雨の降り残してや光堂 |

芭蕉さんと奥の細道の碑 |

平泉には『奥の細道』で有名な松尾芭蕉にまつわる場所が多くあります。 中尊寺でも2か所松尾芭蕉さんに関わるスポッツを確認することができましたよ。 また中尊寺の後に訪れた高舘義経堂でも見学することができました。

義経堂のページでもご確認ください。 ちなみに今の教科書では『奥の細道』ではなく『おくのほそ道』って書くんですって。

『おくのほそ道』は、元禄文化期に活躍した俳人松尾芭蕉の紀行及び俳諧。 元禄15年(1702年)刊。 日本の古典における紀行作品の代表的存在であり、芭蕉の著作中で最も著名な作品である。 「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」という冒頭より始まり、作品中に多数の俳句が詠み込まれている。 おくのほそ道は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる1689年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発って、奥州、北陸道を巡った紀行文である。 全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って、元禄4年(1691年)に江戸に帰った。 西行500回忌の記念すべき年に、東北各地に点在する歌枕や古跡を訪ねることが、最大の目的の旅であった。 by wikipedia |

立派な経蔵ですね〜 |

経蔵というのは、お寺などでお経などの経典を納めておく蔵のことです。 こちらも少し大きなお寺には建っていることが多いですね。 以前日光の東照宮で見た経蔵はものすごく大きな建物だったのを覚えておりますが、中尊寺の経蔵はとても丁度良い佇まい。

「中尊寺建立供養願文」によると、当初は「2階瓦葺」だったそうです。 建武4年(1337)の火災で上層部を焼失したと伝えられていますが、おそらくは古材をもって再建されたものでしょう。

当初のあざやかな彩りや飾りは長い歳月によってすっかり洗い流されていて、金色堂とは対照的な趣があります。 ご本尊騎師文殊菩薩(重文)と三方の経棚に納められていた紺紙金字一切経(国宝)は宝物館「讃衡蔵」に移され、新たな騎師文殊菩薩が安置されています。(重文)

こちらの中尊寺も重要文化財とか国宝とかホントに多いね。

|

昔はこんな覆堂だったのですね これは趣があります |

藤原秀衡さんや源義経さんの名前も! |

天井など木材の組み方がとても綺麗です |

こちらは金色堂を風雪から護るための建物です。 読み方は確か「おおいどう」が正解だったと思うのですが、管理人は自身をもって「ふくどう」を読んで大恥をかいておりました^^; アマエビに続いて旅の恥はかきすてじゃい〜^^

現在の覆堂は先ほども見た、コンクリート製のものですが、以前のは当然といえば当然なのですが木製ですね。 でもかなり堅固な造りになっておりまして、これなら金色堂を守るにふさわしい建物だなと思いました。

柱にはなぜか、義経さんとか秀衡さんなどお名前も刻まれていました。 何か由来があるのでしょうかね〜。

こちらの旧覆堂は正応元年(1288)鎌倉幕府によって建てられたと伝えられる5間4方の堂で、古い記録には「鞘堂」とも記されています。 「鞘」の字には「大切なものを保護するためにかぶせたり、覆ったりするもの」という意味があるからです。 松尾芭蕉をはじめとする文人墨客、伊達政宗、明治天皇といった歴史上の人物は、薄暗いこの堂内に入り金色堂を参拝しました。 金色堂解体修理(昭和の大修理)の際に現在地に移築されました。 近年の調査では、金色堂建立50年後ほどで簡素な覆屋根がかけられ、何度かの増改築を経て、現在の建物は室町時代に建てられたと考えられています。 |

|

こちらはお堂というより、寺院って感じですね。 非常に不謹慎ですが、お堂がちょっと飽き気味になってきているので、こういう建物も良いですね。

大長寿院西谷坊は中尊寺一山支院のひとつ。 関山西谷坊を坊地とします。 嘉承2年(1107)、藤原清衡公が創建されました。 鎌倉幕府の歴史書「吾妻鑑」に「二階大堂、大長寿院と号す。 高さ五丈(約15m)。 本尊三丈(約9m)、金色弥勒像、脇士九體同じく丈六(約4.8m)なり」と記載され、かつては大規模な阿弥陀堂でした。 源頼朝はこれを模して鎌倉に永福治二階堂を建立しています。 |

|

こちらは中尊寺の一部なんでしょうかね。 中尊寺のホームページの地図にバッチリ掲載されておりました。 最初「岡」氏が作成してくれました行程表だと、中尊寺とは近いけど、別のものだと思っていたんですよ。

でも中尊寺の境内の地図に一緒に書いてあるってことはやっぱり中尊寺の一部なのかもね。 山全体が中尊寺だって言ってたもんね。

さてさて、中尊寺から徒歩で少し歩いたところに平泉寺白山神社に到着しました。 ちょっと違和感があったのは、その名称。 平泉に「寺」の字が入っているのに、白山の後に「神社」ってあるんですよね。 「寺」なのに「神社」!? ちょっと不思議です。 |

こちらが白山神社の参道です |

途中には巨大なモミの木がありました |

鳥居をくぐりますと、少し長めの参道が続きます。 両脇には巨大な樹木が立ち並び参拝者を出迎えているようです。 ひと際大きい樹木はモミの木がそうですよ。 モミの木ってのはクリスマスツリーなどでも有名ですが、このような神社のそばに立っているってのは珍しいかもしれませんね。

杉の木はよく見ますけどね。 白山神社の本殿のそばにも背の高い巨木が多くありましたが、定期的に上のほうからキツツキが木をつつくような音がしておりました。 あれはやっぱり鳥が気をつつく音だったんでしょうかね。

平泉寺白山神社は、養老元年(717)の泰澄大師による白山開山からほどなく、泰澄自身の手によって創建されました。 当時は平泉や平清水(ひらしみず)と呼ばれていたのだそうです。 泰澄大師は越前(福井県)の人で、越知山で修行し、女神(白山大神)の招きに応じて、同年4月1日勝山の地を踏み、さらに東の林泉にたどり着きました。 現在も、平泉寺白山神社の一角にあって水が湧き出ている御手洗池がそれにあたります。 その泉のほとりで祈っていますと、ふたたび女神が、泉の中の影向石に出現、白山登拝を促しました。 そこで泰澄は、二人の行者、淨定行者(きよさだぎょうじゃ)と伏行者(ふせのぎょうじゃ)とを伴って、白山に十泊以上かけて登拝されました。 これが白山の開山と伝えられているものです。 by 平泉寺白山神社HPより |

能楽堂の先端部分はこんな感じ |

斜め前から撮影するとこんな感じです |

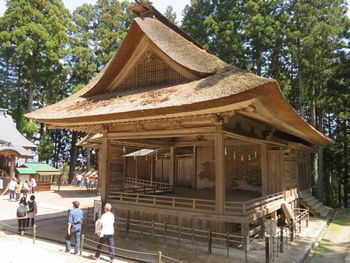

参道を抜けますと、正面に茅葺きの風情のある建物が見えてきますよ。 参道からの景色だと、横長の建物のように見えましたが、実際は複雑な形をしています。 こちらは能楽堂というそうですね。 たまに神社に行くと、能楽堂を備えているところもありますが、ここのは結構大きいですし、普通の能楽堂よりも少し複雑な形をしていましたよ。

白山神社に到着する前には、古来、卯月初午の日に催行された中尊寺鎮守・白山神社の祭礼では、中尊寺一山の僧侶によって「古実舞(古実式三番)」と「御神事能」が神前に奉納されてきました。 現在も毎年5月4日・5日に古実式三番と神事能が中尊寺一山の僧侶によって勤められます。 この能舞台は嘉永六年(1853)、伊達藩によって再建されたもので、正統かつ本格的な規模と形式の能舞台として、平成15年(2003)に国の重要文化財に指定されました。 |

能楽堂に比べるとちょっとこじんまりした本殿です |

白山神社は戦国時代、江戸時代での盛衰を繰り返し、時代は明治時代となります。 明治4年(1871)、白山は、それまで北国白山と称された特別行政区ないしは幕府直轄の天領でしたが、

加賀に編入され、わずかに越前松平家などより寄進された所領も全て停止されたので、非常な困難に直面しました。

同時に神仏判然令(神仏分離令)が出され、以降は、仏教的要素を廃し平泉寺を白山神社と改める旨の指令があり、面目を一新しました。

現在かつて六千坊とも称された白山登拝の越前側の一大拠点は、大部分がそのまま地中に埋もれています。

雪深い北陸の奥地にあって、白山信仰を全国にひろめた霊場の、わずか1パーセントが発掘によって日の目をみたに過ぎないとはいえ、白山神社境内の参道は雄大で、

杉並木や境内を覆う分厚い苔が広がった絶景は、在りし日の偉容を今に伝えていて、多くの参拝者を魅了しています。 by 平泉寺白山神社HPより

|

小さな社が12個ズラリと2列に並んでいます |

白山神社の横には十二支毎に小さな社があって、それぞれ自分の干支の神社にお参りするようになっていました。 これも面白いですね。 他のお寺では干支毎に像が建っていて、それぞれの像の前でお参りするってのは見たことがあるのですが、

ここのように一つ一つに社があるのは初めてですね。 管理人は犬嫌いですが、戌年生まれなので、戌の社のお参りしておきました。

こちらは「白山神社十二支一代守護神社」と言います。 十二支生まれ歳守護神社をお参りし、日々の御安泰、諸願成就をお祈りし、守護大神様のご加護を受けます。 大神様は誠の心を持ち、進行する人をお守りし、力を添え助けてくださるそうですよ。 |

桜と池とお堂が非常に美しいです |

こちらは金色ではなく彩色豊かな仏像様が安置されていました |

白山神社から駐車場方面に向かいますと、まだ見たことのないお堂が見えてきます。 このお堂は周囲をお堀のような池に囲まれておりまして、しかも池の周りに桜の木があります。 池と桜とお堂のコントラストが非常に良いですよ。

これは結構いい写真が撮れたのではないかと自画自賛。 あと弁財天堂の中には仏像様が安置されておりましたが、これまでは金色の仏像様が多かった中、こちらの仏像様は色とりどりに装飾されておりまして、また一味違った仏像様でありました。

阿弥陀堂のお隣が弁財天堂になります。 本尊の弁財天十五童子は仙台藩主伊達綱村公の正室仙姫によって1705年に寄進されたもので、堂は1716年に建立されました。 また堂内には千手観音菩薩二十八部衆も安置されています。 ここらへんまで来ますと、お堂自体にはあまり興味を示さなくなってきますが、お堂の周りの立地に目が行くようになってきます。 お堂の周囲がお堀のようになっているところもあれば、桜の木とのコラボレーションが綺麗なお堂もあります。 やっぱりお堂や仏像だけでなく、その他のものも見ることでより感動しますし、記憶にも残るんだなと思いました。 |

こちらが阿弥陀堂の外観です |

こちらの仏像様は金箔がはげてましたね |

先程は途中で金色堂のほうに行ってしまったのですが、途中で見学した旧鐘楼のお隣に阿弥陀堂がありました。 もうここまで来るとお堂の分譲住宅地のような様相になっております^^;

阿弥陀堂は1715年に再建され、本尊は阿弥陀如来です。 蔵王権現を合祀し、大黒天も安置されています。 また1845年に奉納された和算(わさん)の算額(さんがく)が堂内に掲げられています。 |

ひっそりと佇む八幡堂 |

こちらは中尊寺で最後に見学した八幡堂です。 他のお堂に比べると少し遠慮がちにひっそりと建っています。 建物は新しそうですが、こちらもなかなか良いたたずまいですね。

やおよろずの神々の中で、八幡神は最も早く仏教にとけ込み八幡大菩薩と尊崇されていきました。 祭神を応神天皇とする伝統的信仰から、皇室の祖神、国家の守護神として、ことに源氏の氏神として八幡宮は諸国に像兼され、広く信仰されてきました。 天喜5年(1057)鎮守府将軍源頼義、義家、阿部氏追討のためこの地に至り、ここ月見坂で戦勝を祈願しました。 いわゆる前九年の戦です。 かくて長い戦いを収め、勝利の記念に京都石清水から迎えたのが鎌倉の八幡宮です(後に源頼朝が鎌倉に移建)。 鎌倉時代『吾妻鏡』の中に、「中尊寺年中恒例の法会」とし、て「八月放生会」と見えます。 これは8月15日の宇佐(九州)石清水、鶴岡など八幡宮における放生会の事例からも、当社八幡神前における法会巌修とみなされ、以て当山におけるその神威の主要なることがうかがわれます。 明治の神仏分離で、八幡堂と称し、阿弥陀如来尊像も合祀庶民の熱心なご親交をいただいています。 これで中尊寺の金色堂、支社、お堂などすべて見学したと思うのですが、な〜んだかいつも見忘れたものがあるんですよね〜。 ちょっと数が多すぎて確認するのが怖いです^^; |