さ〜新幹線の時刻も気になり始めますので、そろそろ青森市の方に戻りますか! 十和田湖の次はもう新幹線の新青森駅に戻るか、もう1つ観光していくか悩むところですが、今日はバッチリオンタイムですよ。

時間もまだあるし、せっかくだからもう1つ行っときますか! お次は新青森駅までもほど近い、三内丸山遺跡という縄文時代の遺跡がある施設に向かうことにしました。

ここから青森市方面に戻りますが、十和田に来る時とは別のルートで戻ることにしました。 行きの弘前市から十和田湖に行くときは、東北道を南下して秋田県にまで侵入し、小坂ICで高速道路を降りた後、一般道で北上して十和田湖に向かいました。 でも帰りは十和田湖から小坂ICに南下はせずに、そのまま一般道で北上し、途中から東北道(黒石IC)に乗るルートで行きました。 黒石ICっていったらもう弘前のお隣ですね。 そこまで一般道で行けるんだ〜。 カーナビゲーションとスマートフォンのグーグルの案内とルートが異なりましたが、おそらくどちらも時間的には変わらないと思うんですよね。 でも帰りのほうが、高速道路の利用区間が短いので節約することができたのではないでしょうか。 |

今度は下り線の高舘PAに寄りました |

なんと東北自動車道の終点にたどり着きました |

十和田湖から黒石ICまでは結構グネグネ道が続きましたね〜。 途中寝不足の「岡」氏は居眠りをしそうになっておりました^^; やっぱり昨夜のいびきと寝言が効いちゃってました>_<

黒石ICで東北道に乗りまして、ほどなくして東北道下りの最後のパーキンエリアに到着しました。 こちらは昨日上り方面の同パーキングエリアにも寄り道しました。 昨日は上り方面、今日は下り方面で、両方とも高舘PAですが、見た目がホントにソックリ!

上りのPAには建物の横に桜の木がありましたが、こちらにはない。。。 多分違いはそれだけですよ。 建物も全く同じように見えますし、建物の中も見分けがつかないくらいソックリです。

高舘PAを出発してほどなく高速道路の降り口に到着しますが、看板を見ますと、なんとここが東北自動車道の終点なんですって! 東北道の東京付近(川口JCT)はよくウロチョロしますが、北の終点を見れるとは思ってもいませんでした。 あまりに突然「東北道終点」の看板が現れたので、写真を撮り損ねてしまいましたが、「西」氏も「増」氏もバッチリ目撃しました! なんだかよく分からないですが、少し感動してしまいました。 |

こちらが三内丸山遺跡のメインの建物です |

東北道の終点で東北道を降りて、一般道でちょっと行ったところに三内丸山遺跡がありました。 「遺跡」って書いてあったから、広々としたところに発掘した遺跡があるのかなと思っていましたが、なんとも立派な近代的な建物ではないですか!

しかも、現在は桜祭りかなにかで入場料が無料なんですって。 ラッキ〜。 祭りのときなどは、ここぞとばかりに値段が上がることはありますが、やっぱり青森の人は親切ですよ。

|

入口正面には巨大な縄文式土器が! |

出来てそんなに経ってないのか綺麗です |

遺跡の全貌をミニチュアでご紹介 |

このトンネルを抜けると遺跡群に到着します |

施設は映像などを上映している部屋やなどがある建物と、お土産屋が入っている建物の2つありました。 まずは縄文遺跡を見なければいけないので、大きいほうの建物に突入します。

でもそんなに人は多くなかったですね。 しかも外国人観光客も弘前公園と比べると少ないような気がしますよ。 建物は細長くて、奥の方まで続いていましたが、我々はビデオの上映をしているところをすっ飛ばし、いきなり遺跡が見れるほうに進んでいきました。

|

非常に広い敷地に建物や遺跡が建ち並んでします |

遺跡がある方角に進んでいきますと、なんと建物を突っ切って外に出ちゃいました。 目の前には芝生で覆われた広い公園風の広場が広がっていました。 かなり広いですよ、ここは。 そしてところどころに縄文時代風の家屋や倉庫などが建ち並んでいました。

なるほど〜、ここが遺跡のメイン会場なんだ〜。 遠目に見ても建物は色々な形状をしたものがありますよ。 こりゃ近くで見てみたくなりますね。

|

ひと際多き建物の骨組みです |

こんなに大きい建築物が縄文時代にあったのかな |

まず最初にやってきたのは、建物群の中でも一番目立っていた背の高い塔のような建物です。

それぞれの建物の脇には説明書きが書いてある看板が立っているのですが、いつもそれを見る前に建物を見ちゃうので、後であ〜そうだったのかぁって感じになっておりました^^;

いやしかしこの建物も異様ですよね〜。 一体何のための建物だったのでしょう。 元も骨組みだけだったのか、それとも壁などもあって、さながらマンションみたいなものだったのか。。。まさかマンションはないよね^^;

建物わきの看板を見てみますと、こちらは「大型掘立柱建物」というものだそうです。 こちらは復元したものですが、発掘調査の成果や柱穴の底の部分にかかっていた土圧の分析結果などから全体の大きさを推定したもので、柱間と同じ4,2m間隔で床を作り、3層の建物としているんだそうです。 屋根については現在でも様々な説があることから復元はしていないそうですよ。 しかしこんなに高い建物を何に使っていたのか非常に興味深いですね。 |

こちらの建物は横に広いですよ |

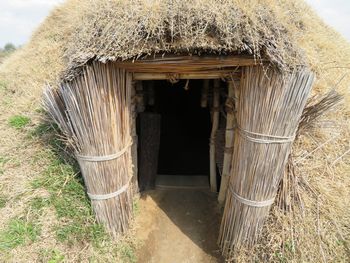

こちらが建物の入り口です |

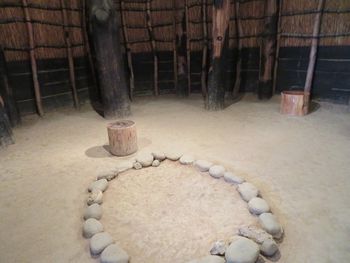

ここは居間のようなところなんですかね〜 |

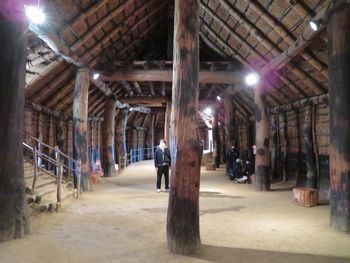

建物の中はかなり広いですよね |

先ほどの建物は縦に高い建物でしたが、こちらの建物は横に長い建物です。 家族で住むには大分広いですが、こちらは一体何用の建物だったのでしょうかね。 横の看板を見ますとこちらの建物は「大型竪穴建物」と呼ばれているそうです。

こちらも復元したものですが、長さは約32m、幅は9.8m、床面積はなんと250平方メートルで、日本最大のものです。 縄文時代中期(紀元前約2800年)のものを復元したものなんだそうです。 住宅の他にも、集会場や共同作業場などの説もあるそうですよ。

なんとなく縄文時代ですと、家族の大きさも今のような核家族ではなく、大家族のような気もしますので、住宅っていうば住宅のような気もしますよね。 わざわざ集会場のために屋根まで作るのも何となく不自然のような気もしますし・・・

当時はまだ稲作などもしていないので、共同作業場ってのも変な気がしますね。 一体なんのための建物なんでしょう。 ホントに不思議です。

|

この建物の中に実際の遺跡があります |

これが実際の遺跡なんだそうですよ |

北盛土と呼ばれる遺跡みたい。こういうの初めて見た |

縄文時代風の建物はどれも、公園ができたときに建てられた作り物ですが、その建物群の中に鉄でできたゲルのような近代的な建物がいくつもありました。

この中にも入れるようになっているのですが、なんと、この施設の中には実際に発掘された本物の遺跡が格納されていたのでありました。

このような建物は3〜4か所あったと思うのですが、中には土器や食べ物などを捨てる場所、いわゆるゴミ捨て場だったり、亡くなった方を埋葬する場所だったり、色々な遺跡を見ることができました。

写真の遺跡は「北盛土」と呼ばれる遺跡だそうです。 守男は竪穴建物や穴などを掘ったときの土やゴミ、焼けた土や炭、石器や壊れた置きなどが同じ場所に長期間継続して捨てられており、小山のように盛り上がっています。 ここでは発掘調査された当時のまま展示しています。 一面に敷き詰められたような土器は縄文時間中期(紀元前約3000年)のものです。 展示している部分はほんの一部ですが、盛土ではこのような状態で何層にも重なって広がっているそうです。 |

これは小学校のときの教科書に載っていたよね |

結構横長の建物ですね |

これは小学校の社会科の教科書に載っていたのを見たことありますよ。 確か教科書には「高床式倉庫」って載っていたような記憶がありますよ。 でも調べるとこのような高床式の建物を倉庫として使用するようになったのは縄文時代の一つ先の弥生時代に穀物の貯蔵庫として使用されたんだそうです。

こちらにあったこの建物は「掘立柱建物」と呼んでいるそうです。 こちらは地面に柱穴を掘り、柱をたてたもので、地面に炉や床などの跡が見つからないことから、高床建物であったと考えられています。 柱は約35cmの倍数で配置されているんだそうですよ。 |

これは核家族にピタ〜リな感じの住居ですね |

中にお邪魔します |

思ったよりも中は狭いね |

中から入口方面を見たらこんな感じ |

おお〜、いかにも縄文時代の家、って感じですよね。 ほかにも形状が少しづつ異なる家屋がいくつもありましたよ。 あるものは平地に藁を円錐状にして家にしているもの、あるものは丘のような盛り上がった地形を利用して穴を掘るようにして家にしているものなど

様々です。 こちらは「竪穴建物」と呼ばれています。 竪穴建物は地面を掘って床を作り、柱を立て、屋根をかけています。 縄文時代中期(紀元前約3000年)の竪穴建物を復元したもので、屋根は発掘調査の結果や民族例を参考に、茅葺き、樹皮葺き、土葺きの3種類で復元しているそうです。

時代によって、平面形、柱の配置、炉の位置や構造に違いがあるんだそうです。

|

これも発掘された貴重な遺跡です |

またまたゲルのような遺跡の格納庫に入ってみましたよ。 こちらの遺跡は「南盛土」と呼ばれている場所です。 先ほどは北盛土をご紹介しましたが、今回のはその南側に位置した盛土の遺跡です。

盛土は竪穴建物や穴などを掘ったときの土やゴミ、焼けた土や炭、石器や壊れた土器などが同じ場所に長時間継続して捨てられ、小山のように盛り上がっており、現在、北盛土、南盛土、西盛土の3か所が確認されています。

北盛土や南盛土では土偶が特に多く見つかっているんだそうですよ。 本物の土偶も見てみたかったな〜。

|

東北限定パッケージのコーラです |

のっけ丼茶漬けと青森リンゴカレー美味そう! |

いや〜、最初は縄文遺跡の何が見れるのかな!?とよく分からずにご来店したのですが、こちらの遺跡、なかなか見ごたえありましたね。 こういう観光地に来ると、足早に観光してすぐに見終わってしまうことが多い国分寺連合ですが、

ここの遺跡は結構時間をかけてジックリ見ることができましたね。 さすがるるぶに取り上げられるだけのことはありますよ。 しかし園内もかなり広いので、大分足も疲れてしまいましたね〜。 ということで、全部見終わった後にお土産屋さんの建物に行くことにしました。

中には複数のお土産屋さんなどがあり、青森や東北のお土産物がズラリと並んでおりました。 今日はホテルでお土産を買ってしまったので、もう管理人はお土産タイムは終了〜。 「岡」氏はコカコーラをご購入しておりました。 パッケージを見ると、東北の県名が書いてありましたよ。 コカコーラのホームページなどを見てみますと、以前から「地域限定ボトル」ってのをやっているらしいんですね。 3.11の地震の後は、宮城、岩手、福島の限定ボトルが出たり、他にも「北東北デザイン」っていう限定品があったりと色々出しているみたいですよ。 これってとっておいたらプレミアムがつくのかね^^; そして「西」氏もここでお土産をご購入〜。 1つはのっけ丼茶漬け。 今回の旅行で一番最初に行った魚菜センターで頂いた「のっけ丼」を茶漬けにしたものみたいですよ。 確かに魚介類が豊富なので、お茶漬けにはピタ〜リなような気がしますよね。 これはナイスチョイスなのではないでしょうか。 管理人も欲しくなりましたがリュックが満タンでこれ以上入らないので、涙を呑んで断念! そして「西」氏のもう一つのお土産が「青森リンゴカレー」! これも相当に美味そうですよね。 リンゴが入っているとということで、ハウスバーモントカレーのようですよね。 これも相当に美味そうです! |