楽しい旅行ももう3日目になりました。 いつもながら旅行の最終日はちょっと寂しさを感じます。 でも今回は2泊3日の旅なので1泊2日の旅と異なり、3人で目いっぱい遊んだので、充実感がかなりありますね。

多分3泊4日になると、旅疲れでダウンしちゃいそうなので、やっぱり1泊2日と2泊3日を交互に開催するような計画も良いかもしれませんね。

さて、3日目の最初に参りますのは「宝珠山立石寺」です。 読み方は「ほうじゅさんりっしゃくじ」と読みます。 今日もホテルを出発したのが8:30頃で予定よりも30分早く出発しています。 「宝珠山立石寺」への到着時刻は9:20。 国分寺連合の旅行では城もよく観光しますが、お寺や神社も多く訪れています。 今回の「宝珠山立石寺」も最終日を飾るにふさわしい厳かなお寺になっております。 ここのお寺さんもかなり見ごたえがありそうなんですよ。 ただちょっと心配なのが、事前にホームページで見ていたところ、結構山の上・・・ これまで戸隠神社、熊野古道などで途中でダウンして最終地点までたどり着けなかった管理人としては、最後までたどり着けるか!? 乞うご期待! |

駐車場からお寺への参道(?)を歩きます |

途中に「幸福の鐘」というのもありました |

電車が来ました!こちらは仙山線のようですね |

ソフトクリームだけど全部スジャータ、多すぎ! |

カーナビに従って進んでいくと、寺に近い付近は歩行者天国になっていて車は侵入できないようになっていました。 なので寺の手前にある駐車場に車を停めて、そこから徒歩でお寺に向かいます。

周囲の駐車場は一日停めて400〜500円と格安です。 我々は早い時間に到着したので、まだ駐車場も空きが多かったですが、帰ってくる頃にはほぼ満車の状態でした。 早めにきておいてよかったね。

あと参道にはお店も数件並んでいました。 飲食店や露天商などもいましたよ。 何かほのぼのとして落ち着ける雰囲気でした。

お寺の最寄り駅はJR仙山線の山寺駅となります。 お寺から駅も見えましたよ。 途中列車も通り過ぎました。 仙山線は仙台駅から山形駅までを結ぶJRの路線です。 駅数は焼く20弱。 きっと山脈を超えて山形と宮城を行き来するんだね。 |

最初は宝珠山立石寺を通り過ぎて電車の陸橋のほうまで行っちゃいましたよ。 だってどこにも「宝珠山立石寺」って書いてないんだもん。 途中にあった「名勝史蹟 山寺」って書いてあるところが入口だったみたいね。

長い階段がありまして、そこを登りますと、根本中堂内陣に到着します。 なんでもこちらのお寺さんのあるお山を山頂まで登ると階段が1,070段もあるんだって>_<

|

石碑には「名勝史蹟 山寺」と書かれています |

階段を上ると根本中堂に到着します |

根本中堂内陣の建物はとても厳かです |

階段を上ると招福布袋尊様が鎮座していました |

まだ元気なうちに記念撮影しておかなければっ! |

宝珠山立石寺は貞観2年(860)、第三世天台座主慈覚大師円仁が開いた、天台宗の御山で東北を代表する霊山です。 「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」という松尾芭蕉の句でも知られています。 豊かな自然に恵まれ、春・夏・秋・冬、四季折々の雰囲気を楽しむことができます。

当山は宝珠山立石寺といい通称『山寺』と呼ばれています。 天台宗に属し、創建は貞観二年(860年)天台座主第3世慈覚大師円仁によって建立されました。

当時、この地を訪れた慈覚大師は土地の主より砂金千両・麻布三千反をもって周囲十里四方を買い上げ寺領とし、堂塔三百余をもってこの地の布教に勤められました。

開山の際には本山延暦寺より伝教大師が灯された不滅の法灯を分けられ、また開祖慈覚大師の霊位に捧げるために香を絶やさず、大師が当山に伝えた四年を一区切りとした不断の写経行を護る寺院となりました。

その後鎌倉期に至り、僧坊大いに栄えましたが、室町期には戦火に巻き込まれ衰えた時期もありましたが、江戸期に千四百二十石の朱印地を賜り、堂塔が再建整備されました。

元禄二年(1689)には俳聖松尾芭蕉が奥の細道の紀行の際この地を訪れ、「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」の名句を残しました。

現在は約百町歩(33万坪)の境内を持ち、その中に大小30余りの堂塔が残され、三つの不滅(法灯・香・写経行)が今尚護られています。 by 宝珠山立石寺HPより

|

1,070段の階段があると知って、すっかり尻込み状態の管理人ですが、ホントに頂上まで行くのは難しいかなと思っておりました。 だって1,070段の階段よ!? すぐに心臓が破裂してウ〇コ漏らしそうになっちゃう管理人だからね。

ということで、まずは階段のない立石寺本坊のほうに向かっていきました。 よしんば階段を上り切ったとしても、その後に本坊まで来るのは難しいかもしれない! ということで元気なうちに先にこちらのほうに歩いてきました。

ここは階段がないので、さすがの管理人も全然大丈夫。 ここならスキップしながら見て回れます。 山頂までも結構ありますが、階段のない層も結構広いです。 最初は本坊だけを見ようとしていたのですが、途中で神社や像があるんですよね。

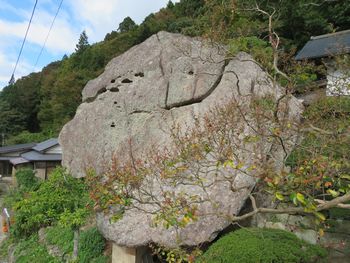

これだけでも見ごたえありましたよ。 更に一番端のほうに行くと「神楽岩」と呼ばれる巨石もありました。 また神楽石から遠くを眺めると、JR山寺駅も見ました。

|

出羽国山寺総鎮守です |

こちらは御神輿殿 中に神輿があるのかね |

手前が羅漢像 後ろの岩が蛙岩です |

立派な建物 こちらが本坊です |

JR山寺駅に停まってた車輛 |

この巨岩が神楽岩です ホントにデカイ |

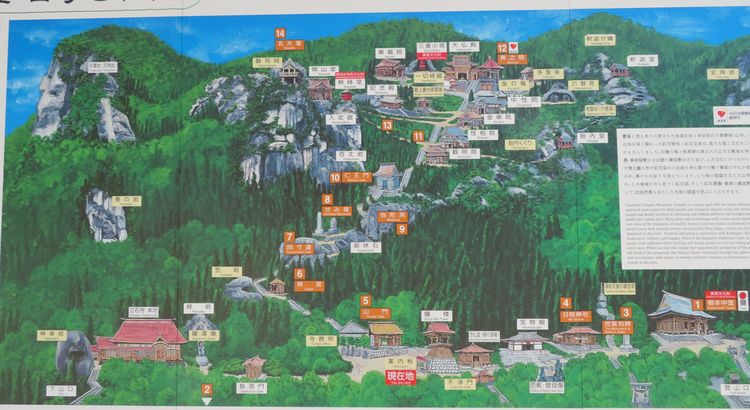

お寺のほうに歩いていきますと、お寺の全体図が絵で示されていました。 事前調査でも思っていましたが、かなり広い敷地なんですね。 麓の方には先程見た「本坊」や「根本中堂」がありまして、山の上に向かいますと、階段がななななんと!1070段だって!?

まじですかぁ。。。 途中で色々見所のお寺や名所があるようですが、1070段はちょっと・・・ これは熊野古道や戸隠神社の二の舞の雰囲気がプンプンしていきましたよ〜。

今回も行けるところまで行って、ダメだった場合は「岡」氏と「西」氏にカメラを託して下山したいと思います。 悪しからずm(_ _)m

|

こちらがお山の案内図です 結構広いし、高いね^^; |

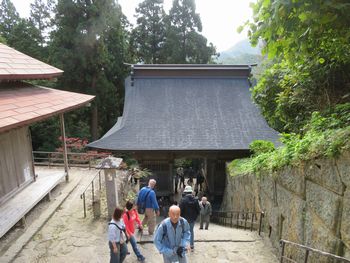

こちらの門の先は有料エリア。 こちらの門の先にチケット売り場がありまして、チケットを購入して中に入ります。 門のそばには無料貸出の杖なども置かれていましたよ。 こりゃ先が思いやられますよネ^^。

最初のうちは平らな道でしたが、早速目の前に階段が現われます! すでに早く上ることはできなくなっているので、2人から少し遅れて休みながら登っていきましたよ。 途中2人が待っててくれたので、とても心強かったです。

|

こちらの門の先が有料エリアです |

チケット購入! 結構高齢者も入ってました |

最初のうちはまだ平らな道が続きます 少し安心^^ |

安心したのも束の間・・・ 階段始まりましたよ>_< |

階段を上り始めてほどなく、何かのお堂が見えてきましたよ。 こちらは姥堂(うばどう)というそうです。 このお堂の本尊は奪衣婆の石像なんですって。 ここから下は地獄、ここから上が極楽という浄土口で、そばの岩清水で心身を清め、

新しい着物に着替えて極楽に登り、古い衣服は堂内の奪衣婆に奉納するそうです。 一つ一つの石段を登ることによって、欲望や汚れを消滅させ、明るく正しい人間になろうというものだそうです。

中までは見なかったのですが、石像を拝んでおけばよかったです。

|

こちらが姥堂のお堂です |

階段を上り始めてまだそんなに経っておりませんが、もうそろそろしんどくなってきましたよ。 最初のうちは力をセーブしてなるべくゆっくりゆっくり歩いていたので、足の乳酸の溜まり具合も遅かったのですが、もうダメ〜〜〜。

こちらは「修行者の参道」と呼ばれているんだそうですよ。 お山の自然に沿ってつくられたこの参道は、昔からの修行者の道です。 一番狭いところは約14cmの四寸路で、開山・慈覚大師の足跡を踏んで、私たちの先祖も子供も登ることから、 親子道とも小孫路とも言われているそうです。 参道のあちこちの、車のついた後生車という木柱は、年若くして亡くなった人の供養で、南無阿弥陀仏と唱えて車をまわすと、その仏が、早く人間に生まれてくることができるんだそうです。 |

こちらが修行者の参道です ネーミングがすでにしんどいです |

修行しながら階段を上っていると、ようやく有名スポッツに到着しました。 こちらは「せみ塚」というところ。 そもそもこのお寺は前述の通り、松尾芭蕉が「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」を詠んだ場所でも有名なところです。

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。

その後、翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、往時の面影から翁を偲び、この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、翁の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。

その後、山寺は斎藤茂吉をはじめ多くの俳人・歌人が訪れ、今尚変わらぬ風景に芭蕉翁を感じた方々が残した詩が参道の至るところに句碑となって見ることができます。

|

こちらが「せみ塚」です |

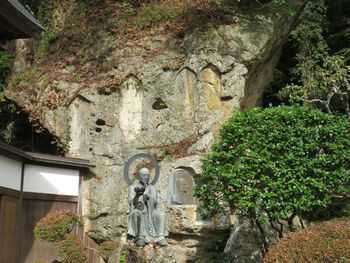

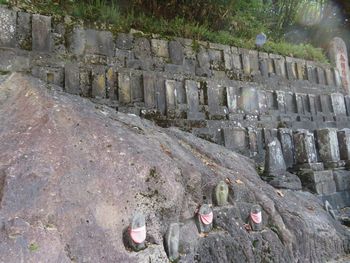

「せみ塚」の次に見えたのは不思議な景色。 ものすごく切り立った巨岩に何かが彫ってあるようです。 他の場所でもこのような景色を見ることができますが、こちらは一体なんのでしょうね。 看板を見てみますと、こちらは「弥陀洞(みだほら)」というそうです。

更に次のように記されていました。

長い歳月の風雨が直立した岩をけずり、阿弥陀如来の姿を作り出した。 一丈六尺(約4.8m)の姿から丈六の阿弥陀とも言い、仏のお姿に見ることができる人には、幸福が訪れるという。 山寺の岩は、新第三紀中新世の凝灰岩からなっており、自然の景観を土台にして、宗教文化の殿堂が築きあげられている。 by 看板 ここまで書いてて初めて気づいたのですが、もしかしたら管理人は「丈六の阿弥陀」を正しく撮影できていないかも・・・ 何か「丈六の阿弥陀」違うものを撮影しちゃったのかも・・・>_< |

いつ管理人が脱落してもいいように、ここで記念撮影^^; |

近くの巨石には何かが彫ってあります |

岩の下のはお墓なのでしょうかね |

もう半ば朦朧としながら階段の歩を進めていると、立派な門が見えてきました。 こういうのがあると、休めるからいいよね^^; 門の両脇には仁王様が仁王立ちをしておりまして、お山を守ってくれています。

ちなみに仁王様はどんな方かと申しますと、仏法や伽藍の守護神(寺院内への仏敵侵入を防ぐ)とされておりまして、正式には金剛力士と言います。 左右に二体揃っていることから二王・二天王・二尊王・仁王尊などとも呼ばれています。

|

こちらが仁王門です。 とても立派な門構えですね |

仁王門を上から撮るとこんな感じ |

両端に仁王様が、まさしく仁王立ち |

こちらの仁王様もかなりの迫力でした |

ここまでたどり着くまで、色々な建物や仏像などがありましたよ。 立石寺のホームページにも全部が全部掲載されているわけではないので、途中で撮影した説明書きの看板を見ながらホームページを書いています。

登山中はとてもじゃないけど、看板を読んで「へ〜」って気持ちにならないからね^^;

仁王門を通り過ぎ、更に階段を少し登りますと「観明院」という建物が見えます。 看板を撮り忘れちゃったみたいで、ちょっとこちらの建物がどのような由来のものなのかは不明ですが、全然関係ないエピソードが・・・ 「岡」氏が階段を登っている途中で、おじいさんが「観明院」のほうに走っていったんだとか。 最初は身投げでもする気がと思ったそうですが、おじいさんはおもむろにズボンを下ろし、野〇ソをし始めたんだとか・・・ こ〜〜の〜〜罰当たりがっ! 天誅覿面ですね!! でもそれを見ちゃった「岡」氏もちょっとショックよね^^; |

仁王門を過ぎると、すぐに「観明院」が見えてきます |

もうどれだけ登ったのか記憶がございません。 ホントにひたすら登って、途中でお堂なども見て、また登っての繰り返し。 階段の脇には手すりがついておりましたので、これをフル活用しましたよ。 手すりに捕まって階段を登ると、少し楽なことに気づきました。

まだまだ先は長そうですが、何かまた建物が見えてきましたよ。 こちらは「性相院」というそうです。 こちらは立石寺のホームページに説明が記載されていましたので、以下にご紹介します。

門からのぼると性相院が見えてきます。 昔は山上にあった十二支院の一つで慈覚大師作と伝えられる阿弥陀如来を本尊とし運慶作の毘沙門天を安置し、明治元年に山の善行院、極楽院を合併され現在に至ります。 |

こちらが「性相院」の建物です |

こちらの立石寺さんは色々な建物がありますよ。 下から登りながら見てきましたが、もうどれがどの建物なのか分からなくなってきました。 正直このホームページを書くのも、写真とお山の案内図と立石寺のホームページと外部サイトを見ながらようやく書いているって感じね。

特に同じお寺さんの中にある建物なので、どれも割と似ているんだよね^^;

こちらの「金乗院」は十二支院の一つで、延命地蔵菩薩を本尊とし、ほかに千体・不動明王を安置しており、寺は天保十一年(1840年)三月、澄明旭海によって再建されました。 |

こちらが「金乗院」の建物です |

「金乗院」までたどり着き、ふと横を見てみると、今まであまり見たことのないお堂のようなものがありました。 よくよく看板を見てみると、なんとこちらは戦国武将の最上義光さんの位牌が収められているんだそうですよ! これは貴重!

しかも午後は最上義光さんの居城だった山形城跡にも行くしね! ここで事前勉強していきたいと思います。

よく看板を読んでみますと、こちらの御霊屋は最上義光さんだけでなく、家臣の皆さんら10人の位牌が納められているんだそうですよ。 |

こちらが「最上義光公御霊屋」です |

こちらは「中性院」です。 阿弥陀如来を本尊とし、明治元年に不動院と合併されました。

背後の岩窟には新庄藩戸沢家歴代の石碑が立ち、また道の向かい側には、山形城主最上義光公霊屋があり、最上一族の霊を本尊となる一寸一社の地蔵尊によって祀っています。

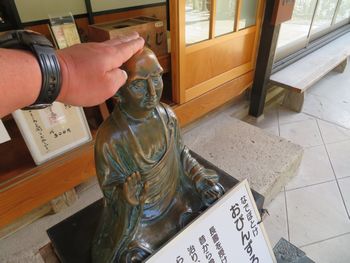

お参りしようと前のほうに進むと、青銅のような素材で作られた仏様が鎮座しておりました。 仏様の前の説明書きには「なでぼとけ」と書かれていました。 こちらは長寿を授ける仏様なんだそうですよ。 昔から像をなでると病気が治り、病気にかからないとして老若男女、多くの人々から信仰されている仏様だそうです。 ということで管理人も、おそれながら頭のほうをなでなでしておきました。 |

こちらが「中性院」の建物です 比較的新しい感じ |

「なでぼとけ」様をなでなで |

「岡」氏、「西」氏から「あと少しで奥の院だ!」との声が! この奥の院のあるところが一番の頂上みたいなんですよ。 いや〜、あと少し! 最後の力を振り絞って階段を登り始めました。 すると最後の階段の奥に「奥の院」と「大仏殿」が見えてきます。 なんとか今回は最後まで登りきることができました!

途中でなでなでした「なでぼとけ」様のおかげでしょうか。 なんと最後の階段を登り切りますと、広めの敷地に「奥の院」と「大仏殿」が仲良く並んで建っていました。 向かって右側が「奥の院」左側が「大仏殿」です。 これを見ることができて感無量です!

こちらの奥の院は如法堂で、開山・慈覚大師が中国で修行中に持ち歩いた釈迦如来と多宝如来を本尊としています。 石墨草筆の写経道場で、明治5年に再建されたものだそうです。 また大仏殿には像高5メートルの金色の阿弥陀如来像を安置し、毎日卒塔婆供養を行っているんだそうです。 秋の彼岸の中日の施餓鬼法要は、宗派を超えた数千人の参拝者でにぎわうそうです。 奥の院までの石段を、一段一段登ることによって、煩悩が消滅され幸福になれるとのことです。 |

ようやく頂上へのたどり着きました(;_;) |

こちらが「大仏殿」の建物です |

こちらが「奥の院」の建物です |

振り返ると絶景が広がっていました |

何だか分かりませんがカッチョ良い |

簡素ですが鐘楼も備わっていました |

壁の岩にあったのはお墓なんですかね |

さ〜それでは立石寺のもう一つの見所、「開山堂」に参りたいと思いますよ。 開山堂は断崖絶壁に建つお堂で、立石寺の代表的な建物ではないでしょうか。 現に立石寺のホームページにもこちらの開山堂がTOPに表示されています。

でもその前に^^ もう一つお堂がありました。 こちらは「華蔵院」と言います。 華蔵院は奥の院から開山堂に行く道の途中にあります。 ちなみに奥の院から開山堂までは階段はありません!

ここも十二支院の一つで、慈覚大師が開山のみぎりこの寺にお住まいになったといわれ、本尊は慈覚大師作の観世音菩薩と伝えれれます。 向かって右側にある岩屋には、岩屋をお堂に見たてたその中に三重小塔があります。 永正十六年(1519)に造られたこの塔は柱間一尺五寸ほどの小さなものですが、他の塔と同様の工程で組み上げられ全国で最も小さい三重塔ということもあり、国の重要文化財に指定されています。 |

こちらが「華蔵院」の建物です やっぱり皆建物似ているよネ |

「華蔵院」のそばには「三重小塔」というものがありました。 なんと、こちらは国指定の重要文化財なんだそうですよ。 御本尊は大日如来だそうです。 この中に赤い三重の塔が見えますよ。 こちらは模型ではなく本物なんだそうです。

|

こちらは「三重小塔」と言います |

格子窓の中に赤い三重塔が見えるね |

ようやく最終目的地の開山堂にやって参りました。 観光客の皆さんもここから撮影する人が多かったです。 ただ丁度逆光・・・ どうしても光が入りすぎて建物が暗くなっちゃいました>_< ちなみに最初はどちらが「開山堂」なんだろうと思っていたんですよね。 何か雰囲気的に、左にちょこんと建っているのが「開山堂」かと思っていましたが、

実は左のちょこんは「納経堂」と呼ばれる、写経を治めるお堂なんだそうです。 ということで開山堂は右側の少し大きな建物でした。

百丈岩の上に立つ開山堂は立石寺を開かれた慈覚大師の御堂で、この御堂が建つ崖下にある自然窟に大師の御遺骸が金棺に入れられ埋葬されています。 御堂には大師の木造の尊像が安置されており、朝夕、食飯と香が絶やさず供えられ護られています。 普段は扉の閉じられた御堂ですが、年に一度、大師のご命日に当たる一月十四日に法要が行われ御開帳されます。 向かって左、岩の上の赤い小さな堂は写経を納める納経堂で、山内で最も古い建物です。 ここに奥之院で四年をかけ写経された法華経が納められます。 県指定文化財で、昭和六十二年に解体修理が行われました。 またここより向かって右上には五大明王を奉る五大堂があります。 舞台造りのこの御堂からは山寺を一望でき、絶景を楽しむことができます。 |

しかしすごいところに建っていますよね |

開山堂と納経堂のコラボ写真です |

納経堂はこんな感じ |

開山堂の正面です 細工が非常に綺麗です |

いつものように管理人は上りは大分遅いですが、下りになると転がり落ちるように早く降りてきます。 往復してどれくらいの時間歩いたんだろう。 チケットを購入したのは9:55で、山頂(開山堂)への到着が10:30、そして現在が10:45だから、往復で約50分だね。 思ったよりかは短かったね^^

飲み物も携帯していかなかったので、のどがカラカラですよ。 下山してお土産さんを見ると・・・ おお〜見慣れたソフトクリームの置物が! しっかりとスジャータじゃないことを確認して「岡」氏、管理人がソフトクリームをご購入〜。

そして「西」氏は玉こんにゃくをご注文しました。 そういえば突然思い出したのですが、伊香保温泉の階段を上っているときも「西」氏は玉こんにゃくをご注文していたような気がしますね^^

立石寺の玉こんにゃくは玉の大きさがちょっと大きかったような気がしますよ。 そしてソフトクリームはとてもクリーミーで管理人好みのソフトでありました。 まいう〜

|

ソフトクリーム&玉こんにゃく まいう〜 |