久保田城はなかなか良いお城でしたね。 表門も御隅櫓も再建されたものではありましたが、特に御隅櫓は珍しい櫓でした。 この勢いでお次は秋田城跡に参りますよ〜。 先ほどの久保田城は「日本100名城」の1つでしたが、

今回参ります秋田城跡は「続日本100名城」の1つに数えられています。 久保田城と秋田城は距離はあまり離れておりませんで、車で約15分程度走ったところにあります。

秋田城跡がある場所も公園になっているようですね。 秋田城跡の敷地もかなり広いです。 周囲は公園のようになっておりまして、その中心に政庁があり、周囲が外郭と呼ばれています。 以前宮城県の多賀城跡に行った時も確かこんな感じだったような気がしますよ。 建造物は復元されたものなので、大分新しめですが、奈良時代や平安時代の政庁跡を見れるのは非常に貴重な体験だと思いますね。 |

駐車場で車を停めて、階段を上り、道路を渡る橋を渡って城跡に向かいます |

秋田城跡にはいくつか駐車場があるようですが、我々は秋田城跡の資料館の駐車場に停めて秋田城跡に向かいました。 敷地自体は非常に広く、所々に政庁の礎石を復元したものや外郭の塀、中には日本初(?)の水洗便所の遺構なども復元されていました。

調べてみますと、先ほどの久保田城は関ヶ原の戦い後に建てられた城なのに対して、秋田城は歴史が古く、奈良時代から平安時代にかけて栄えたお城なんだそうですよ。 お城というとやはり戦国時代や江戸時代に築城されたものが多いのでは!?と思いがちですが、100名城シリーズに登録されているお城の中にはかなり古いものもあるんですよ。 以前宮城県で見た「多賀城」も奈良時代〜平安時代のものだったもんね。 このような奈良時代や平安時代から戦国時代前までの城というのは、皆さんがイメージする天守閣があるような武力を誇示するような城ではなく、政庁などの役割を持った普通の館っぽいものが多いんです。 また当時の建物自体が残っていることも少なく、多くが礎石などが残っているのみとなっています。 こちらの秋田城跡も一部を昔の姿に復元した城跡となっています。 |

こちらが政庁の礎石を復元したもの 意外にそんなに広くないです |

こちらが政庁の建物を復元したミニチュア |

世代毎に建物の配置などが再現されています |

資料館そばの駐車場から秋田城跡の中に入りますと、いきなり政庁の礎石を復元したものや、建物のミニチュアが現われました。 礎石は綺麗に形成されたものなので、復元したもののようですね。

でもミニチュアと礎石を見れば、なんとなく当時の姿を思い浮かべることができそうです。

建物は時代が移るにしたがって増改築が繰り返され、その時々に合った仕様に変わっていったそうですね。 ミニチュアも時代ごとに造られており、建物の移り変わりも分かるようになっていました。

秋田城は出羽国秋田にあった日本の古代城柵です。 国の史跡に指定されており、かつての城域の一部は現在高清水公園となっています。 秋田城は奈良時代から平安時代にかけて東北地方の日本海側(出羽国)に置かれた大規模な地方官庁で、政治・軍事・文化の中心地でした。 蝦夷の人々が暮らしていた東北各地に同じように造られた律令国家の地方官庁の遺跡は「城柵官衙遺跡」と呼ばれており、秋田城はその中で最も北に位置しています。 天平5年(733年)に、秋田村高清水岡に遷された当初は「出羽柵」(いではのき)と呼ばれ、天平宝字4年(760年)ごろに秋田城と呼ばれるようになりました。 奈良時代には出羽国の政治を行う「国府」が置かれ、また津軽(青森)・渡嶋(北海道)のほか、大陸の渤海国など対北方交易・交流の拠点としても重要な役割を果たしていたと考えられています。 平安時代に入り、元慶2年(878年)の蝦夷の人々による元慶の乱を経て、10世紀の中頃まで機能しました。 10世紀後半には古代城柵としての機能は失いますが、歴史書には「秋田城」の名称や官職名としての「出羽城介」「秋田城介」が記されています。 また、鎌倉時代以降、「秋田城介」は北方を鎮護する役職名となり、武門の名誉となっていきました。 |

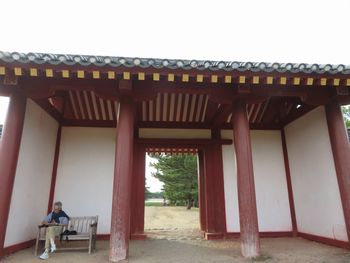

外郭の城門から政庁までは非常に広い道が通っています |

政庁から道が伸びておりまして、その先には外郭の門が設置されていました。 この塀が政庁の外周の守りになっているようです。 こちらの塀も復元されたもののようですが、こちらも当時の姿をイメージできますね。

政庁跡から門までの道ですが、薄黄色っぽい道路になっていますが、以前多賀城跡に行った時も、このような道が復元されていました。 きっと当時も門から政庁までの間には、このような広い道が整備されていたんだと思いますね。 道幅は12mもあるそうですよ。

城柵の基本構造は、築地塀などで囲われた外郭と、政庁を囲う内郭との二重構造からなっており、外郭の東西南北に城門が配置されていました。 政庁の配置は、正殿の南面に広場を設け左右に脇殿を配する「コ」の字型の施設配置となっており、都城にみられるような、大極殿正面に朝庭を設け、左右に朝堂を配する様式と共通しています。 |

外郭の城門は実物大ですね |

城壁は土で造られているような感じ? |

城門と城壁のつなぎ目が美しい |

城門を正面から撮影 立派です |

東日本の古代城柵は、当時の律令国家が各地に暮らしていた蝦夷の支配や総括を目的として、越後・出羽・陸奥国に設置した軍事・行政機関です。 秋田城はその中でも最北のものです。

秋田城の主な役割には次のようなものがありました。

1.行政機関としての役割 戸籍の作成、税の徴収など、現在の市役所・県庁と同じような機能がありました。 秋田城では役人が働いており、当時の文書の断片が多く出土しています。 2.軍事機関としての役割 有事の時には武力で対抗、治安を維持できるような、現在の警察のような機能があり、兵士が常駐していました。 当時の武器・武具が出土しています。 3.北方交易・交流の役割 最北の城柵官衙遺跡である秋田城は、律令国家の支配が及ばない北東北や北海道の蝦夷に対する支配や交易、大陸との外交など、特に重要な役割を担っていたと考えられています。 このように秋田城は、西の文化の終着点かつ北の文化の窓口であり、当時の国家の重要な施設の一つでした。 |

こちらが日本最古(?)の水洗トイレ |

トイレの裏からウ〇コが流れるのね |

こちらトイレの入り口付近です |

全部個室になっててここで用を済ませます |

まだまだ先は長そうですが、この先はうっそうとした森のようになっておりまして、クマ出没の危険性もあったし、足が終わりかけていたこともあり、ここらへんで引き返すことにしました。

でもちょっと待てよ。。。 あそこにあるのが日本最古(?)の水洗式トイレ??

本当にトイレに行きたかったので、そこまで行ってみますと・・・ ここでは用を達することができなかったです>_< でも実際に復元されたトイレの中に入ることもできました。 入口からトイレの個室の構造自体は、現在のトイレにも似ている部分があります。 個室に入りますと、小部屋の中心に穴が開いており、その下に大きな壺がありました。 どうやらここに跨って用を済ませるようです。 実際に水で流すときはどうやるんでしょうね。 確かに壺の奥の方は野外になっており、水や物が流れるようにスベリ台状なっておりました。 もしかしたらある程度壺に溜まったら、スベリ台に流して、更に後から水で洗い落とすようになっていたのかもしれません。 ちょっとやってみたい気もしましたが、さすがにここではダメね^^; |

こちらトイレのそばにあった古代沼(復元) |

秋田城跡のキャラクター秋麻呂くん |

政庁跡や城門、日本最古(?)のトイレなどを見学して参りましたが、それ以外にも写真を撮りましたので、まとめてご紹介しましょう。 先程ご紹介したトイレのほとりには沼がありました。

これはてっきりただの沼かと思いましたら、復元された「古代沼」というんだそうですよ。 昔もこういう池だか沼だかを敢えて作っていたのでしょうか。

駐車場に帰る途中に案内所というのがありました。 どうやら学芸員さんが秋田城跡を説明しながら案内してくれるところみたい。 でも今日はもう見終わっちゃったし、足も終わりかけているし、ご遠慮申し上げておきました。 でも案内所に秋田城跡のキャラクターが描かれているのを発見!! なんとこちらは秋田城跡歴史博物館のマスコットキャラクターの「秋麻呂くん」だそうです。 ちょっとこれは。。。只の昔の人。。。だよね。 秋田城跡について、最後まで書いてて気づいたのですが、今回「秋田城跡」っていう石碑みたいなのを見てないね・・・ ちょっとショック。 |